点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

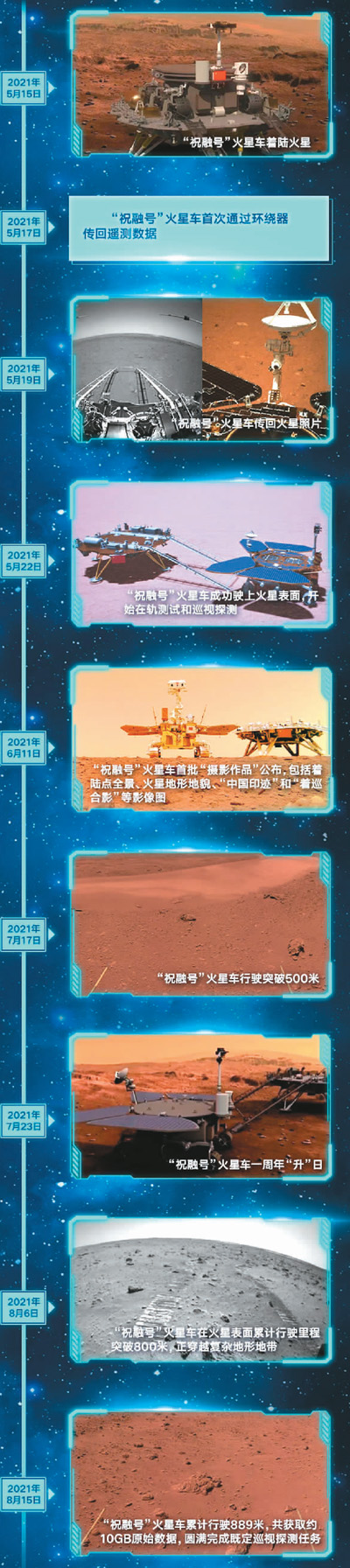

“祝融号”火星探测日历

人民日报客户端制作

那是一个棕红色的奇异世界:近处,棕红色沙土上,两排浅浅的行驶痕迹延伸而去;远方,低矮的、棕红色的丘陵勾勒出起伏的天际线;上方,棕红色的天空显得苍茫、迷蒙。这是距离地球约4亿公里外火星乌托邦平原上的一张实景图,是地球使者“祝融号”火星车的杰作之一。

从今年5月15日成功在那颗星球上着陆到8月15日,“祝融号”度过了整整90个火星日,累计行驶了889米。期间,它启动了所有科学载荷,用随身携带的“十八般”装备,开展深入探测活动,获取原始数据约10GB,圆满完成了被赋予的既定巡视探测任务并进入拓展任务实施阶段,为人类更好认识火星、揭示火星秘密作出了杰出贡献。

状态优异

某些方面表现超预期

从2020年7月23日在海南文昌发射升空到2021年2月到达火星附近实施火星捕获;从2021年5月15日成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区到5月19日与着陆器成功分离并驶上火星表面;从2021年6月11日火星首批科学影像图发布到6月27日火星全局环境感知图像和移动过程视频发布,“祝融号”火星车实现的中国航天一个个历史性突破,吸引了全世界的目光。

经过上亿公里的漫漫星际旅行,又在环境恶劣的火星表面工作了超3个月,“祝融号”目前最新的状况如何呢?对此,首次火星探测任务探测器系统总设计师孙泽洲介绍说,“祝融号”火星车设计寿命是90个火星日,现在已经是超期服役了,但是其各方面情况都很优异,表现与预期相符甚至有些方面超出预期。

孙泽洲进一步解释说,在能源供给方面,祝融号非常充足,比之前预期的还要好;在保障其安全运行的最大关键点之一热控制方面,“祝融号”应用的相关技术可以把太阳能高效地转成热能,使其在火星夜间能够保持比较理想的温度水平。

“祝融号”着陆区气候和气象环境较好,为其“生存”和开展探测提供了较好的条件。据中国首次火星探测任务地面应用系统总设计师刘建军介绍,目前火星正处在春夏交替的时节,温度和风速相对适中,为火星车巡视探测提供了适宜的环境。

探测数据显示,“祝融号”中午前后工作时,气温大约在零下20摄氏度到零下10摄氏度左右,风力大概是2到8米每秒的微风量级。天公作美,探秘火星正当时。

收获满满

6台载荷形成10GB数据

软着陆火星90多天来,“祝融号”按照“七日一周期,一日一规划,每日有探测”的高效工作模式,紧锣密鼓展开巡视探测活动。

据刘建军介绍,“祝融号”火星车上配置的6台科学载荷均大显身手,其中,火星气象测量仪用于监测火星表面温度、压力、风场和声音等的时间和空间变化;火星车次表层探测雷达用来探测火星土壤的地下分层和厚度,在火星车移动过程中,持续探测地下物质的大小和分布特征,并在垂直和水平方向上约束地下分层结构,制约地下水冰和挥发物的分布。

此外,火星表面成分探测仪、多光谱相机、导航地形相机、火星表面磁场探测仪等在“祝融号”停下来开展就位探测的过程中也大显身手。

到目前,上述6台科学载荷一共获取了10GB的原始数据。

据了解,科学载荷获取的数据已经完成相关处理和质量验证工作,并形成标准的数据产品,中国月球与深空探测网日前已面向国内科学研究团队开放数据申请,后续将以月为周期组批发布科学数据。

刘建军表示,希望通过将这些有效的数据提供给相关领域的科学家,来深入了解“祝融号”探测区域的地质情况,特别是进一步寻找乌托邦平原是否曾是古海洋的相关证据。

中继飞行

助力地火数据通信

乌托邦平原空旷寂寥,但是“祝融号”并不孤单,它有两个携手工作的“小伙伴”,一个是支撑其安全达到火星表面的着陆器,另一个是与其分离后环绕火星飞行的环绕器,后者与“祝融号”分离后上升至中继轨道,变身通信器,为“祝融号”与地球之间建立起中继通信通道。

正是有了环绕器架设的信息中继“金桥”,数亿公里之外的“祝融号”才能把探测到的数据及时发送至地球。据孙泽洲介绍,“祝融号”着陆火星和开展探测以来,环绕器一直在默默承担着数据中继的角色并表现出优良的性能。

对于环绕器而言,承担好中继通讯的角色必须解决好两大问题。

一是中继轨道维持问题。环绕器要始终保持在中继轨道,才能使通信链路保持畅通、高效,为此,它在运行过程中,进行了多次轨道维持,确保稳定运行在中继通信轨道。

二是解决能源供应问题。据中国航天科技集团八院环绕器副总设计师朱庆华介绍,环绕器携带了2个太阳电池阵,同时通过优化调整器上的设备工作模式,成功应对光照不足带来的能源问题,保障持续能源供应。

环绕器站得高,看得远,通过载荷对“祝融号”着陆区进行详查并获取了高分辨率地形数据,以此帮助科学家更好地分析地质背景情况,制定“祝融号”不同阶段的科学探测规划。

寻找水冰

拓展任务志存高远

完成既定巡视探测任务超期服役的“祝融号”雄心不减,它将在接下来的拓展任务阶段争取有更大作为。根据目前的良好状态,“祝融号”将继续保持高效探测模式。据孙泽洲透露,下一步“祝融号”将向着陆点以南、海拔高度不断抬升的古海陆交界方向行驶,以沿途的石块、沙丘、撞击坑、沟槽、疑似泥火山等为目标,开展巡视探测。

在探测风格上,“祝融号”将作出必要调整。孙泽洲坦言,“祝融号”初来乍到,在前90个火星日,其巡视探测移动特别谨慎。随着经验的积累和对环境的熟悉和适应,“祝融号”在实施后续任务时可能会更大胆一些,甚至做一些极限测试,为将来在其他地外天体开展自主巡视探测积累更丰富的经验和技术储备。

9月中旬至10月下旬,“祝融号”和环绕器将迎来“日凌现象”的考验,在此期间,火星、地球将运行至太阳的两侧,三者近乎处于一条直线。受夹在中间的太阳的电磁辐射干扰,环绕器与地球的通信将中断约50天。为应对“日凌现象”,环绕器和“祝融号”将转入安全模式,暂停探测工作。

据中国首次火星探测任务工程总设计师张荣桥介绍,日凌结束后,环绕器将择机进入遥感使命轨道,开展火星全球遥感探测,获取火星形貌与地质结构、表面物质成分与土壤类型分布、大气电离层、火星空间环境等科学数据,同时兼顾“祝融号”拓展任务阶段的中继通信。

张荣桥说:“从11月上旬日凌现象结束之后,火星探测方案要作出调整。具体来说,环绕器的使命将转到以开展火星全球环绕探测为主,同时兼顾‘祝融号’火星车的巡视探测踪迹。”张荣桥强调,上述调整是综合考虑一次发射实现火星‘绕、着、巡’整体任务而作出的。成功完成既定探测任务为拓展任务的实施奠定了良好的基础,科研团队将继续精益求精,力争为科学研究获得更多有效的探测数据。

刘建军透露,环绕器将携手“祝融号”在着陆区以外地区寻找水冰的存在。他说,对于一些重点探测区域,科研团队已有相关计划。此外,科研团队在邀请全国乃至国际上从事火星研究的科学家,请他们对后续遥感探测提出探测对象,比如可能存在水冰的区域,将有针对性开展重点探测。张保淑