点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

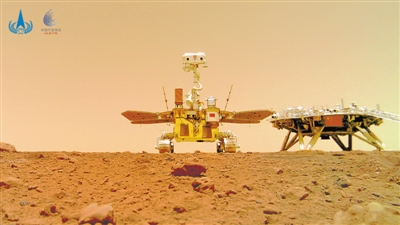

着巡合影 国家航天局供图

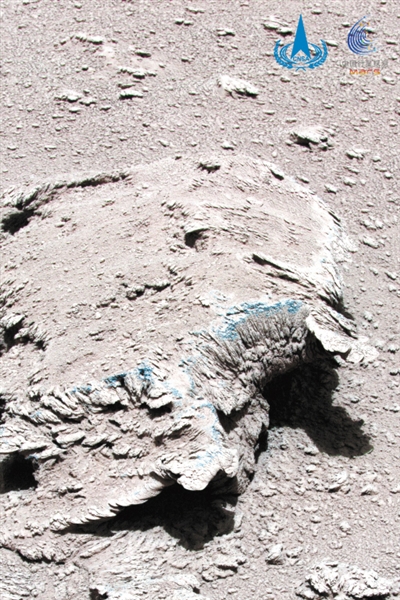

火星岩石和尘土国家航天局供图

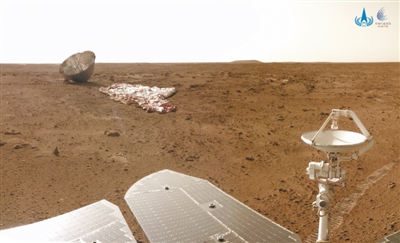

降落伞与背罩国家航天局供图

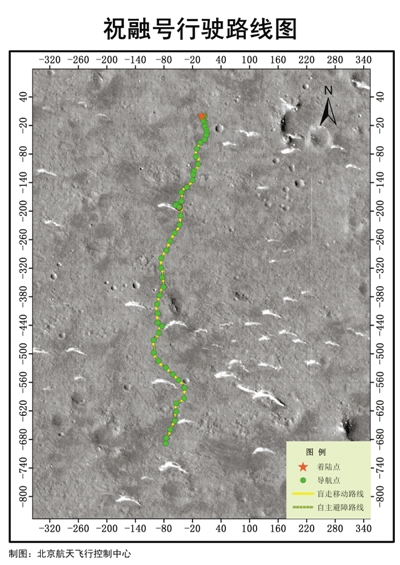

祝融号行驶路线图(截止到8月15日)

北京航天飞行控制中心供图

嗨,大家好,我是祝融号,天问一号的火星车。迄今为止,我已经在火星度过了100个火星日。火星和地球也有“时差”,火星的一昼夜约为24小时37分钟,所以我的一天比你们要长那么一点。

在火星的100个日日夜夜里,我见到过地球上不曾见过的壮美景色,也享受着空无一人的孤独寂寞。裸露出地表的火星岩石透出神秘的灰蓝色光泽,远处的沙丘和撞击坑若隐若现,微风夹杂着火星尘土轻拂过我的身体,一切对我来说都是那样新奇又熟悉。而这段充满未知与挑战的旅程,还要从100天前的那个早上开始讲起。

着陆 平安抵达火星乌托邦

2021年5月15日凌晨,已经在火星上空环绕盘旋了3个月的我终于要开始降落。

凌晨4点,我离开带我来到这里的环绕器,随登陆平台一起向火星表面飞速驶去。大约在125公里的高度,我们开始进入火星大气层。稀薄的火星大气中,登陆平台的速度达到约3马赫,它一边高速飞行,一边调整着姿态,寻找合适的降落角度。但如果以这个速度着陆,等待我们的只有粉身碎骨。随后,降落伞打开,登陆平台的速度逐渐降到2马赫,大底被抛掉,着陆平台伸出它蜷缩了近10个月的着陆腿,测距测速敏感器此时也开始工作,为着陆做准备。

距离火星表面还有1.5千米时,一路保护着我们、像龟甲一样的背罩连带着降落伞被抛掉。与此同时,主发动机打开,强大的反作用力使我们的速度逐渐降低,光学成像敏感器开始对下方进行成像。在距离火星表面还剩100米的时候,着陆平台悬浮在空中,对脚下的地表进行激光三维成像,选择最佳的着陆位置。位置确定后,着陆平台在主发动机的精妙控制下开始缓缓下降。终于,随着一团尘埃被气流溅起,着陆平台的4只腿稳稳落在了火星乌托邦平原。火星终于迎来了它的第一位中国客人。

着陆后的我环顾乌托邦平原,这是火星最大的平原,放眼望去,满是延伸到天边的红褐色,零零散散的岩石、沙丘,撞击坑错落其间,静静地等待着访客降临。平坦、广阔的乌托邦平原是“外星”访客造访火星的最佳落脚点之一,负4000米的海拔给了着陆器足够的降落时间,平缓的地形也大大降低了我的行驶难度。此前,我的美国“同行”维京2号也曾降落在这里,但目前我还没有看到它。科学家认为,乌托邦平原可能曾是火星古海洋与陆地的交界面,有极大的探索价值。无论如何,我终于平安抵达,前方是无尽的未知等待着我去发现。

旅程 有惊无险地走过了1000米

5月22日,随着一阵略显嘈杂的电流声,我的驱动机构开始加电,我从着陆平台坡道缓缓向下,驶向火星表面。很快,4个车轮完全着地,我平稳站立在了火星表面。

该怎样向你们描述火星土壤的质感呢?由于火星表面岩石密布,多年的侵蚀导致火星表层土壤坚硬、里层土壤松软,可以说是“外焦里嫩”。但这种土壤构成也使我的车轮更易陷入其中。当然,我早有准备,通过配备的主动悬架构型的变化,我可以进行“抬轮”和蠕动,使我在下陷后能够脱困,这在地球上已成功试验过无数次。

出发前的仪式感当然不能少。开始长途跋涉前,我与着陆平台合了一张影。虽然我没办法用自拍杆,但我带了一个“三脚架”——WiFi分离相机。我把它投放到指定位置后,迅速跑到着陆平台旁边,“1、2、3,咔嚓”,正面、侧面都拍了几张,然后我就要和我的朋友告别,独自启程。

来不及仔细欣赏火星风景,我便一路向南驶去。行驶途中,导航地形相机每日对沿途地貌进行成像。地面飞控人员则会依据每日获取的导航地形图像,对我进行视觉定位和移动路径规划,帮助我安全穿越各种地形。但一段旅程最美的往往不是目的地,而是沿途的风景。当路过感兴趣的科学探测目标时,我会停下利用物质成分探测仪和多光谱相机等科学载荷对其开展详细探测。

7月12日那天,我在路上遇到了一路保护我的背罩,它的身后还背着那大大的降落伞。我用导航地形相机给背罩和降落伞组合体拍了照,这是我第一次以旁观者的角度完整地看到它们。经过气动烧蚀后的背罩依然结构完整,像龟甲一样翻倾在地上,身后的降落伞宛若一袭白色长裙拖在火星表面,优雅而又坚韧,感谢它们送我来到这里。

告别它们后,等待我的是一场真正的探险之旅——穿越一片密布石块、撞击坑、沙丘的复杂地带。你们不必为我担心,地面工作人员会仔细规划,帮助我小心避开危险。到现在,我已经走过了1000米的路程,我有信心,接下来依然会一切顺利。

收获 已取得超过10GB的数据

这次天问一号要一次性实现“绕、落、巡”三大任务,来火星一趟不容易,必须要好好利用这个机会。为了不虚此行,我随身带了6种科学载荷。我的桅杆上有导航地形相机和多光谱相机,用来感知火星表面的地形地貌特征以及矿物类型;桅杆下面则是磁场探测仪和气象测量仪,可以获取火星磁场与气象数据;还有次表层探测雷达,可以在行驶过程中探测行驶路线下的地表浅层结构;物质成分探测仪则可以识别火星表面的元素分布。

到目前为止,我随身携带的6台科学仪器已经取得了超10GB的数据,如果再加上我的环绕器兄弟搜集的数据,我们已经积累了超过420GB数据。就像手机中占用内存空间最多的总是相册一样,我的数据中大部分也是图像、视频。但好在我的“网速”还可以,环绕器在我的头顶兢兢业业地进行数据传输中继,虽然1M/S的下传速度暂时比不上5G,20多分钟的时延也有点长,但上网冲浪,发个朋友圈已经足够,相信我发的图片你们都已经看到了。

这次来了以后才发现,火星上的天气并不总是那样糟糕。或许是天公作美,我还没有遇到可怕的火星沙尘暴。但因为离太阳太远,能接收到的太阳能只有地球的40%,加之稀薄的火星大气也缺少地球大气“被子”般的保温作用,着陆区白天的气温也只有零下20摄氏度到零下10摄氏度。不过好在风速不大,着陆区风速大约每秒2—8米,是地球上再舒适不过的微风。对于我这个户外工作者来说已经足够幸运。

未来 延迟“退休”继续服役

我的设计寿命是90天,理论上来讲,我的工作时间已经结束,但现在我已经工作了百余天。既定任务已全部圆满完成,但或许是我的表现实在太好让他们舍不得我,加之火星的好天气格外给力,看样子我的退休时间要无限延后了。

但接下来,因为日凌的影响,我可能先要放个长假。9月份,太阳将运行至地球和火星的中间,届时火星将彻底躲在太阳的身后,对地球避而不见。到那时,我和地球间所有的通讯都将中断。按照早已设计好的预案,我将暂停一切科学工作,仅保留维持生命运转的设备,进行定时查体,自动排障,正大光明地休息一个月,等待日凌过去。

等日凌结束后,我还要继续“加班”,进行计划外可能的拓展探索和极限测试,好为以后的深空探测积累经验。而一直为我中继数据的环绕器也将转入遥感轨道,在继续承担中继作用的同时,还将担负起对火星全球进行遥感探测的任务。相信我们俩会继续通力合作,利用有限的时间,获得更多的成果,希望有一天能够回答“遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?”的天问。

最后我想说,虽然火星的风景无与伦比,但我还是很想念地球老家和那里的你们。

相关链接

火星车为何不能日行千里

国际宇航联合会空间运输委员会副主席杨宇光曾表示,虽然祝融号的最大时速可达200米,但在实际工作中,必须将火星车的行驶速度放缓。

首先,火星车的速度受到车体可获得的能源动力的限制。以祝融号为例,它的主要动力能源为太阳能。地球距离太阳约1.5亿公里,可接收到的太阳光辐射约每平方米1353瓦,而火星距离太阳约2.5亿公里,到达火星表面的太阳光辐射远弱于到达地球表面的太阳光辐射。因而在火星车行进的过程中,为了确保设备能够拥有足够的供能以维系正常运作,车体的速度不能太快。

其次,放缓速度有利于预留出足够时间以供火星车在遇到紧急情况时进行自主处理。火星车前安装有前景相机,前景相机能将火星车周围的地貌传回地面控制中心,但由于火星距离地球非常遥远,火星与地球之间的通信延迟可达20多分钟,这就使得一些突发情况的信息无法被及时地传回地面。因此火星车必须先进行自主处理,较快的行进速度不利于它对于紧急情况的自主处理。都 芃