点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按

中国式现代化关键在科技现代化。国家现代化建设为年轻人提供了广阔舞台,广大青年科技工作者如何把握历史机遇、勇攀科技高峰,以十年磨一剑的韧劲,以“一辈子办成一件事”的执着,成就有价值的人生?本期带您走近五位科技工作者,在他们矢志创新、勇攀高峰的故事里感受浩浩凌云志、巍巍报国心。

种养殖户在浙江诸暨姚江镇下四湖收获蓝龙虾。新华社发

【一线讲述】

毫厘之间见真章

讲述人:华中科技大学机械科学与工程学院教授 陈 蓉

实现纳米尺度下的精密制造,是世界级难题,也是我一直以来追赶的目标。

从美国硅谷到中国光谷,归国这十几年,我和团队主攻纳米制造,在毫米的百万分之一尺度下观察原子的性质和变化。在这样小的空间里,肉眼不可见,手指触不着,我们必须借助先进的探测手段。但是光探测还不够,更难的地方在于要实现精准的操控。

我们实现纳米甚至原子尺度下精确制造的方法叫作“选择性原子层沉积技术”。“原子层沉积”就像搭积木一样,通过物质表面与反应物分子发生反应和原子替换,从而实现由原子一层层搭建“高楼大厦”的效果,每层的精度可达到埃米级,如今这已成为微纳制造研究的热点之一。而“选择性原子层沉积技术”则更进一步,只在特定表面、特定位置发生“原子积木”的搭建,其他表面维持原状。这一技术的突破对于半导体行业而言意义重大。为了尽早实现工艺产业化,创造社会价值,我们团队正在积极开发选择性沉积设备,争取在相关领域早日投产。

我是一名科技工作者,也是一名高校教师,目前承担三门本科生课程、一门研究生课程,还承担着湖北省本科教改项目“面向新工科的纳米制造系列课程体系建设”。我经常跟学生说,要以勤奋为基,以赤诚之心和实际行动回报祖国和社会。而我,会继续当好追梦的奋斗者和学生的筑梦人,用科技强国的火炬点亮星空。

破冰斩浪驭航船

讲述人:中国首位穿越北冰洋的女航海驾驶员、上海海事大学商船学院教授 白响恩

我的外公和父亲都是海员,受他们影响,我从小就对大海产生了向往。

大学入学那年,我们整个航海专业大约有300名学生,而女生不到30人。除了理论课,我们还要学习游泳、跳水、消防、救生、医疗等实践课程。通过学习,我了解到航海员的选拔没有性别差异,主要是看航海资历。成为一名优秀的航海员,不仅需要扎实的理论知识和丰富的航行实践,还要有耐心和毅力。

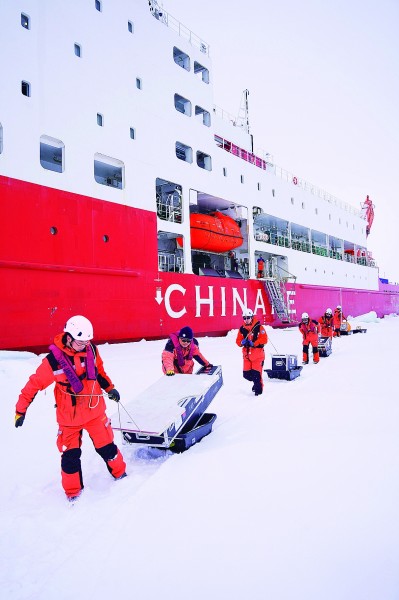

中国第13次北冰洋科学考察队搭乘“雪龙2”号极地科考破冰船在作业期间抵达北极点区域。新华社发

2012年,中国极地破冰考察船“雪龙”号远赴北极,出发前对外招募航海志愿者。听到这个消息,我立即报名。经过层层选拔,我如愿成为中国第一位穿越北冰洋的女航海驾驶员。

作为船上的二副,我的主要工作是规划“雪龙”号在极地科考中的航线,选出一条既经济又安全的线路。在一次航行中,作业海区冰层厚度超过1.5米,还被混有大量冰脊的冰雪覆盖。“雪龙”号连续突破两道冰脊,在冲击第三道冰脊时,卡在冰中无法动弹。我们团队尝试了十多种方法来脱困,都未能奏效。当时,我们被困了好几个小时,如果不能及时找到解决方案,燃油、淡水、粮食很快会消耗殆尽,情况十分危急。我们调整船舶内部的压载水,调节船舶的前后姿态,震碎了周边的海冰,终于脱离险境。

航海人在迷失方向时,看到灯塔就能重新找到方向再出发。在成长的路上,我的导师肖英杰就像一座灯塔,指引我前进的方向。他经常告诉我,船不是一个人开的,水手、机工、船员的岗位都很重要。船长要善于发现每个人的优点,让船开得更加平稳。

去年,我取得了船长证,成为中国新一代女船长。在肖老师的影响下,我努力协调各个岗位的工作,让航船劈波斩浪、勇往直前。

而作为老师,我经常跟学生讲述自己在海上的各种奇遇。每当看到他们眼中闪烁的光亮,我就想起当年的自己。为了让更多人理解航海、认知航海、喜欢航海,我拍摄了《跟着白船长去看海》系列航海科普短视频,把蔚蓝的“秘密”分享给更多人。

绿色造纸惠长远

讲述人:齐鲁工业大学(山东省科学院)轻工学部主任、生物基材料与绿色造纸国家重点实验室常务副主任 吉兴香

我们中国人发明的造纸术曾领先世界1000多年,深刻影响了人类文明进程。可随着19世纪初欧洲造纸机的出现,我国造纸技术和装备开始落后。经过几代造纸人的不懈努力,我国造纸产量跃居世界第一,但在核心技术和装备方面,仍存在差距。

在经济社会发展全面绿色转型的当下,如何让造纸业这个传统产业焕发新活力?作为制浆造纸领域的科技工作者,我深感责任重大、使命在肩。这些年,我带领团队憋着一股劲儿,埋头奋战在实验室里,希望以技术创新来解决行业痛点。

在位于山东滕州西岗镇的一家企业内,工人对以秸秆为原料生产的可降解餐盘进行质检。新华社发

传统制浆造纸含氯漂白过程中会产生可吸附卤化物等有毒物质,漂白废水难处理、难回收利用一直是行业内的关键共性技术难题。为此,我带领团队系统阐释了生物—化学协同漂白与纯化纤维的作用机制,创新性地提出了木质素增效溶出理论,构建了超大规模短流程无元素氯漂白技术体系。这一技术体系大幅度提升了漂白效率,极大降低了毒性物质的产生,大大提高了漂白废水的可生化性能,实现了木材化学浆漂白过程的绿色环保和节能减排,达到了国际领先水平。

几年前,秸秆这一重要的“零碳”生物质资源,“闯”入了我们的视线。我国每年秸秆产生量10亿多吨,资源丰富且可再生,但目前秸秆通常是被简单粉碎还田,并没有得到资源化高值化利用。于是,我带领团队创新了废纸替代物清洁生产工艺及固废源头减量集成技术,建成了年产20万吨的生物机械浆生产线。这一技术将秸秆变废为宝,大幅度降低了制浆能耗,和传统制浆技术相比,碳减排可达50%左右。

现在,我正带领团队围绕“可降解生物基材料替代一次性不可降解塑料制品”和高性能汽车滤水、滤气、滤油三滤纸核心制备技术“卡脖子”难题开展技术攻关。我相信不久的将来,会有更多绿色产品进入寻常百姓家,装扮人们的美好生活。

抗旱保收筑屏障

讲述人:湖南农业大学水利与土木工程学院教授 付建军

水利是农业的命脉。湖南省水稻种植面积长年稳居全国第一位,水稻产量稳居全国第二位。

去年7月至11月,湖南遭遇历史罕见的长期高温干旱过程,给粮食安全带来了不小的挑战,我也深刻体会到了农谚“有收无收在于水”的道理。在农业、水利行政职能部门安排下,以湖南省水利厅重大课题《灌区服务粮食生产能力提升研究》及湖南省农业厅攻关课题《高标准农田建设与粮食产能研究》为契机,我们先后调研了20多个县的灾情,发现田间土壤开裂缝隙最深达50厘米、田间土壤含水率不足10%、晚稻及部分一季中稻分蘖拔节缺水、孕穗抽穗缺水、扬花灌浆缺水等问题,是导致减产严重及绝收的重要原因。

湖南娄底双峰县印塘乡盐井湾村的“稻再油”示范片,农机手驾驶收割机收割头季稻谷。新华社发

在抗灾现场,我们采用自行开发的灌区服务粮食生产数据采集App、高标准农田耕地质量等级信息采集App收集数据,分析了近几年农业气候变化情况、区域水土资源条件等与粮食产量的关系,给出了丘陵山区高标准农田水利设施建管思路。同时,研究成果也为湖南省高标准农田建设规划、湖南省农田灌溉发展规划提供了支撑。

得益于国家几十年来对基础水利设施的重视,湖南省大旱之年无大灾。在项目区新建或改造小水池、小水窖、小塘坝、小泵站、小水渠等措施,可以使调节灌溉能力得到增强、灌溉水利用系数得到提高。这些措施不仅为水稻机械化、规模化生产奠定了基础,也极大提高了农田的抗旱、抗灾、保收能力。

端牢中国人的饭碗,我和团队成员还有很多事情要做。接下来,我们会继续锚定作物需水—雨水利用—灌溉用水—粮食产能的关系,与水为友,产出更多实用的科研成果,让每一方农田有水可灌。

顶天立地做科研

讲述人:四川农业大学动物营养研究所党委副书记、副所长 冯 琳

我国是世界第一水产养殖大国,水产品总量连续30多年保持世界第一,鱼类已成为中国人餐桌上蛋白质供应的重要来源、食物体系里的重要组成部分。

我从事的淡水鱼营养研究领域属于应用型学科。在周小秋教授门下攻读博士学位期间,老师最常教导我们的就是“要用科学的思维思考问题,用科学的方法解决问题”,这句话对我影响深远。

鱼类营养的动物实验周期长且具有很强的季节性,容易受到环境影响,一旦某个实验环节没设计好就可能耽误一年。因此,我们每开展一期淡水鱼营养实验,都必须系统规划与安排,确认课题的创新性;制定严谨的操作方案,保证实验的科学性;研判突发状况并制定预案,确保实验顺利进行;严格执行方案,确保实验过程的严谨性。

乍听起来好像很轻松,实际上水产动物的养殖实验难度极大,条件控制和细节管理都十分重要。实验期间,需要工作人员24小时值班,工作量大、工作时间长。就算制定了完美的实验方案,在实际操作过程中,各种意外也会如影随形。没有团队协作,没有大家的坚持,实验难以完成。

做科研既要“顶天”,还要“立地”,要能实实在在地解决生产实际中的问题。多年来,我数次带领团队前往巴中、宜宾等地区,科普淡水鱼养殖的相关技术,服务乡村振兴事业。团队成果在多家饲料企业转化应用,取得了良好的社会经济效益。

我国水产养殖迅猛发展,如何在大规模养殖的同时,确保鱼肉更加安全、健康和美味,成为淡水鱼养殖行业的新问题。我将和团队成员一起,捧出更多高水平科研成果,帮助养殖户们养出更加健康的淡水鱼,让更多美味的水产品跃上百姓餐桌。

项目团队:

光明日报记者 张胜、王建宏、张锐、颜维琦、龙军、禹爱华、赵嘉伟、赵秋丽、冯帆、周洪双

光明日报通讯员 庹炼

《光明日报》(2023年11月29日 07版)