点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

当脑科学遇上中国传统音乐文化,会碰撞出怎样的火花?2月15日,一场以“中国传统音乐文化的脑科学解读”为主题的“当科学与艺术相遇——前沿•融合•创新跨界沙龙”在国家大剧院举行。清华大学脑与智能实验室主任王小勤教授、黄娟研究员,阮咸演奏家冯满天,古乐器研究学者彭丽颖等,通过学术分享与艺术实践,共同探讨中国传统音乐在脑科学研究中的独特价值。

跨界沙龙现场

清华大学脑与智能实验室主任王小勤教授以“智能的本质与音乐脑科学”为题,揭开了活动的序幕。他表示,“音乐不仅是情感的表达,更是大脑复杂认知活动的产物。通过研究音乐对大脑的激活机制,我们或许能触及人类智能的深层奥秘。”他进一步阐释了团队的研究目标——从神经科学角度解析音乐对人类情感、记忆乃至社会行为的影响,为音乐疗愈、人工智能等领域提供理论支撑。

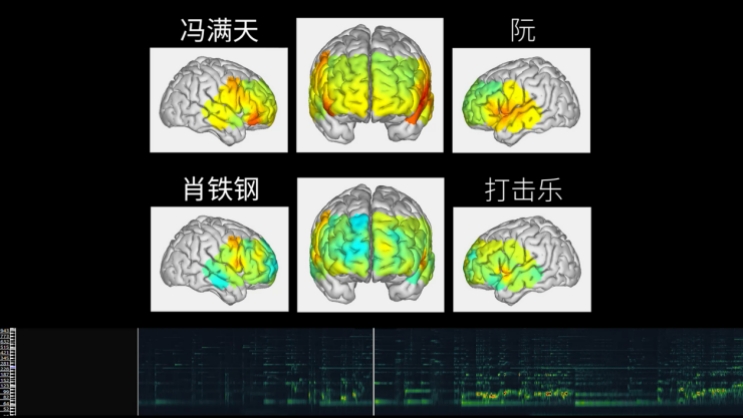

清华大学脑与智能实验室研究员黄娟分享了团队在音乐脑科学研究中的三大突破:研究场景的创新、研究对象的革新与应用领域的拓展。传统神经科学研究多在实验室受控环境下进行,而清华大学团队首次将实验场景延伸至真实的音乐演出现场,利用便携式近红外脑成像设备、多人同步脑电图及多参数生理记录系统,实时捕捉音乐家与听众的神经活动。这种自然情境下的数据采集,能更真实地反映音乐交互的复杂性。

值得一提的是,团队将长期被忽视的中国传统音乐纳入核心研究范畴,例如古琴、阮咸等乐器的独特音律与演奏技法。黄娟表示,“中国传统音乐蕴含丰富的文化基因,其音程、节奏与现代音乐存在显著差异,为探索大脑感知的多样性提供了宝贵素材。”团队还提出“个性化音乐医疗”概念,计划将研究成果应用于从儿童到老年的全生命周期健康关怀。

实时捕捉的人脑神经活动

活动中,阮咸演奏家冯满天与古乐器研究学者彭丽颖的分享,将科学与艺术的交融推向高潮。冯满天耗时32年复原唐代阮咸,不仅重现了千年前的音色,更与清华大学团队合作,在演出中同步采集演奏者与听众的脑神经数据。

“当9台近红外设备同时记录大脑活动时,我感受到科技让音乐有了另一种‘可视化’的表达。”冯满天说。这一实验不仅揭示了音乐表演中创作者与受众的神经互动模式,也为传统音乐的现代化传播提供了科学依据。

阮咸演奏家冯满天

古乐器研究学者彭丽颖

彭丽颖通过研读《乐书》等古籍,成功复原了唐代轧筝、宋代筑等失传乐器,并借助声学分析技术,精准还原古代音律。“实验数据显示,古代音律能更显著地激活与情感记忆相关的脑区。”彭丽颖表示,这类研究不仅能推动乐器复原的标准化,还将为音乐考古与神经科学的交叉融合开辟新路径。

据了解,本场活动是国家大剧院、北京市科协、北京科技记协、北京大学出版社继“当科学与艺术相遇——科学元典名篇赏读沙龙”系列活动之后,推出的又一个科学与艺术跨界系列活动。该系列沙龙将联合国内顶尖科研机构和艺术家,围绕前沿科技与各种艺术形式的融合与创新展开。(记者 战钊 摄影 苏岩)