点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

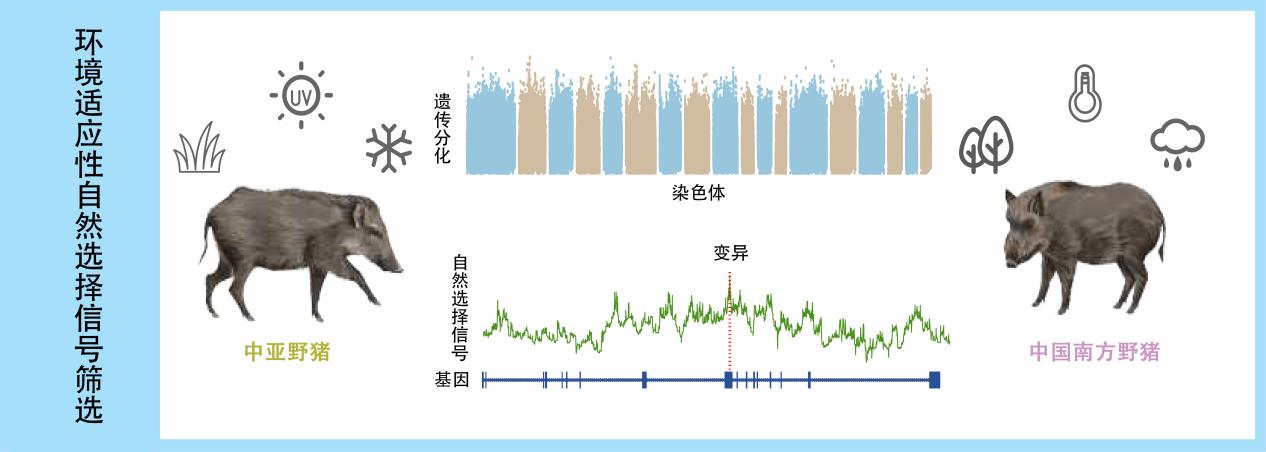

野猪是家猪的祖先,其起源于东南亚热带地区,历经数百万年向西、向北扩散至欧洲和中亚高纬度地区,面临严寒、紫外线减弱等挑战。然而,作为东西方关键通道的中亚地区野猪种群的遗传历史及适应机制,长期缺乏深入研究。

近日,中国农业科学院农业基因组研究所农业基因编辑技术创新团队联合香港科技大学(广州)深入解析了中亚野猪种群在跨越欧亚大陆百万年的迁徙历程中适应环境的独特遗传密码,为理解大型哺乳动物如何应对环境变化提供了全新视角。相关研究成果发表在《细胞·基因组学(Cell Genomics)》上。

该研究整合了47个新测序和49个公开的高质量野猪全基因组数据(覆盖东亚、中亚、欧洲等地区)。通过对这些基因组数据的深入分析,研究团队构建出了野猪种群的演化树,精准追溯了它们的分化时间线:亚洲野猪大约在 360 万年前与东南亚的近亲物种分道扬镳,之后随着地质变迁和环境变化,逐渐分化出了中国南部和中亚的不同种群,中亚种群又在后续的迁徙中不断适应新环境,形成了独特的遗传特征。

而中亚地区的野猪,为了适应这里干燥寒冷的环境,在漫长的演化过程中进化出了独特的基因优势。这就像是它们为了在新环境中生存,给自己 “量身定制” 了一套 “生存装备”。比如,研究发现了两个控制脂肪代谢的增强子变异,参与调脂肪代谢相关基因(LPIN1)的表达,让野猪在食物丰富的季节能快速囤积脂肪,在食物短缺的寒冬依靠这些脂肪储备维持生命活动,不至于挨饿受冻。

不仅如此,研究团队还发现了另一个影响产肉量的基因(ALPK2)发生了变化。ALPK2 基因与肌肉发育密切相关,该基因的适应性变异可能增强了野猪的肌肉数量,这也就能解释为什么野生种群有着如此强健的体格,能在复杂的山地和草原环境中灵活奔跑、觅食和躲避天敌。

值得注意的是,研究还发现中亚野猪在紫外线辐射较弱的环境中,与皮肤色素合成相关的基因也出现了适应性调整,减少了黑色素的过度合成,这有助于它们在光照较少的地区更高效地利用阳光合成维生素D,满足身体对钙的吸收需求。

这些发现不仅还原了野猪横跨欧亚大陆的迁徙历程,也为家猪育种改良提供了天然基因库参考。这一研究得到深圳市杰出人才项目,国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的支持。

作者:宋雅娟

科学审核:王子帅(中国农业科学院深圳农业基因组研究所副研究员)