点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【科研论文科普解读】

历时13年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所付巧妹科研团队联合陕西省考古研究院等多家单位,对169例古代人骨样本开展大规模、高分辨率核基因组研究,首次以确凿的遗传学证据揭开了石峁古城的人群来源、社会结构等千古谜题。

石峁城

11月27日,这项发表于《自然(Nature)》杂志的成果,首次用古DNA重建中国最大规模、具清晰早期国家特征的史前城址的复杂社会组织结构与复杂多元的人群遗传特征,受到Nature重点推荐。

锁定本土起源!144例基因组证实石峁人群“陕北根脉”

石峁遗址地处黄土高原与毛乌素沙漠沙漠的交界带,是中国已知规模最大的史前城址,其复杂的城防布局、多元的祭祀遗迹与高等级的文物遗存,展现出典型的早期国家形态与高度的社会复杂化程度。

石雕

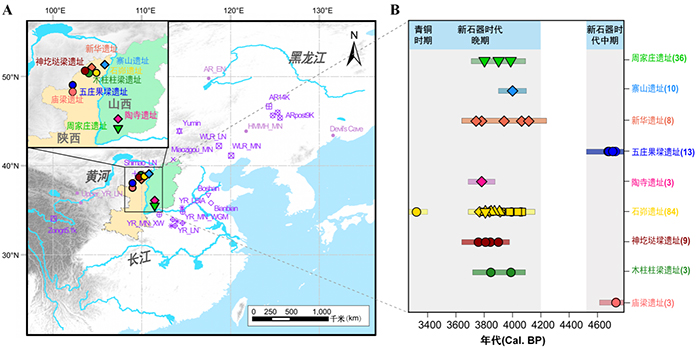

长期以来,石峁文化人群来源存在“本地演化”与“中原迁入”两种争议。研究团队创新采用覆盖石峁古城(皇城台、内城、外城)及周边、晋南144例核基因组样本分析,打破以往线粒体或小范围全基因组研究的局限,首次证实:石峁不同等级人群及卫星聚落居民,主体遗传成分高度一致,均源自陕北本地仰韶晚期人群(以五庄果墚遗址为代表)。

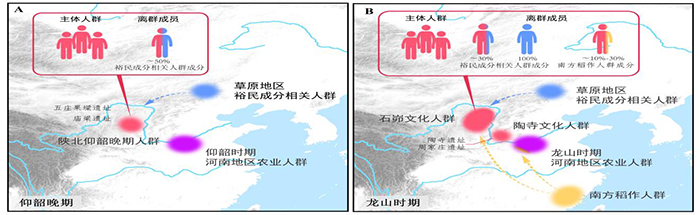

值得注意的是,陕北仰韶晚期人群虽与同期河南地区农业人群遗传相似,但存在独特的额外祖先成分,与黑龙江流域、山东新石器时代早期或西藏相关古人群遗传相似度较高。此外,部分石峁人群个体携有少量北方草原裕民成分相关人群和南方沿海稻作人群祖源成分,但并未改变主体人群的遗传连续性,印证了石峁文化深厚的本土根基。

穿越黄河与草原的人群迁徙与交流

作为农牧交错地带的核心都邑,石峁文化展现出强烈的开放性与交融性。基因组分析证实,石峁文化人群与晋南陶寺文化人群共享相近祖源,二者均与陕北仰韶晚期人群存在极强遗传联系,揭示了中原与陕北地区人群的同源性。

石峁文化主体人群及离群个体的遗传结构示意图

在北方草原方向,从仰韶晚期到龙山时期,石峁及周边遗址均发现携有高比例裕民文化人群成分的个体,说明陕北本地与北方草原存在长期迁徙互动。而南方沿海稻作人群的遗传成分在石峁部分个体中被检测到(占比10%-30%),则为史前稻作农业北传提供了关键遗传学证据。研究同时表明,石峁主体人群未含欧亚西部草原、中亚等地区古人群成分,呈现出“主干清晰、多元交融”的动态形成过程。

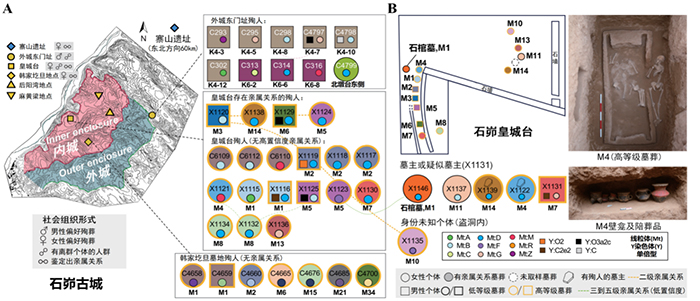

四代谱系,解码早期国家“父系等级社会”运行规则

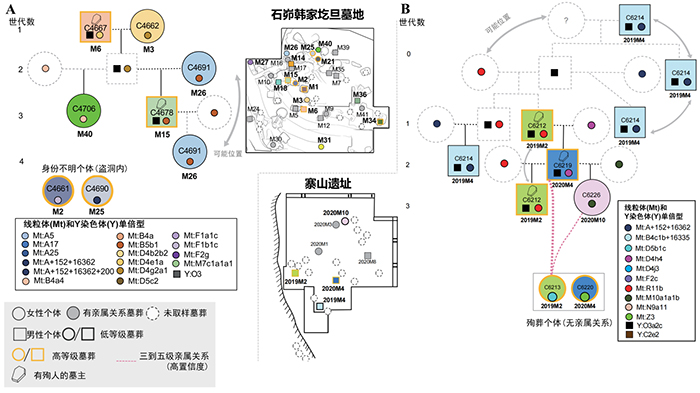

石峁古城的殉葬现象与社会结构,曾是学界“看得见却读不懂”的谜题。此次研究有两大发现:一是为超大规模史前城址(石峁)重建横跨四代的家族谱系,清晰发现石峁社会以“父系亲缘”为核心体系——男性墓主主导谱系,配偶来自外家族,父系Y染色体单倍型单一、母系线粒体多样,印证父系继承制。

样本来源地理位置及年代

二是首次用古DNA解析殉葬制度背后的社会逻辑:外城东门“头骨坑”的男性为主导的人祭、贵族墓以女性为主导的人殉的性别分化,人祭或人殉与墓主无明确亲缘关系、仅皇城台人殉间有亲缘的差异,结合高等级家族“零近亲婚配”现象,暗示着,在石峁文化较高社会地位的家族中,近亲婚配可能被有意识的规避或较为少见。这为东亚早期国家权力继承、阶层划分提供唯一直接遗传学证据。

石峁遗址内亲属关系和社会组织形式示意图

专家介绍,这一研究通过古基因组学证据,系统揭示了中华早期文明—石峁文化的人群来源和社会结构,具有多重开创性意义,主要体现在三个层面:首先,证实石峁文化主体人群源于陕北本地仰韶晚期居民,为中华文明在本土“连续演化”提供了坚实遗传证据。其次,揭示石峁文化人群与周边陶寺文化人群、草原裕民文化人群、南方稻作农业人群的遗传联系,展现了“多元”文化在史前时期的广泛互动。

石峁韩家圪旦墓地和寨山遗址重建家族谱系示意图及对应墓葬位置

最关键的是,研究揭示了石峁社会以父系亲缘为核心的运行体系。从“人群互动”与“社会结构”两个维度为理解中国早期国家的形成发展过程提供了前所未有的社会组织范本。这些发现深化了我们对早期国家形态和中华文明早期发展路径的认识,为探索中华文明“多元一体”格局形成过程做出里程碑式的贡献。(光明网记者 宋雅娟)

1月28日,国网宝鸡供电公司输电运检中心秦岭输电运维班成员赵鹤在变电站张贴新春对联。陕西省宝鸡市凤县的秦岭深处坐落着一座特殊的“融冰”电站——110千伏秦岭融冰变电站。由于当地处在冷暖气流交汇带,雨雪天气极易导致输电线路覆冰。

1月30日,山东省泰安市高新区北集坡街道组织的“品书香 赏非遗逛大集”活动热闹开集,丰富多彩的文艺节目和便民服务项目吸引周边村镇居民前来逛大集办年货。