点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

资料图片

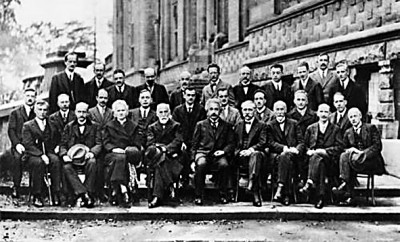

第五届索尔维会议上物理“大神”们的合影。资料图片

资料图片

扫二维码看短视频

这段历史要从其最闪耀的一刻说起。

1927年10月,第五届索尔维会议在比利时布鲁塞尔召开,29名物理学家以“电子与光子”为主题展开讨论。爱因斯坦、普朗克、薛定鄂等大师云集。会议举行期间,他们留下一张合影,留给世人“神仙聚会”般的豪华记忆。

当然,成为经典的,还有这次会议上玻尔与爱因斯坦关于量子的著名争辩。持续了数十年的“玻尔-爱因斯坦论战”成为量子理论发展史上的重要转折点。此后,量子理论逐渐成长为现代物理学的两大基石之一。

另一基石,正是人们耳熟能详的相对论。尤其是在1919年英国天文学家爱丁顿完成日全食实验后,爱因斯坦提出的广义相对论“一战成名”。

与那个辉煌的时代相比,今天的理论物理多少显得有点乏味——大师凤毛麟角,缺乏颠覆性理论创新。人们不禁要问:物理理论的发展已经完备了吗?现代物理学发展放缓了吗?

远去的大师时代

20世纪被称为物理学的世纪。“相对论和量子论,是20世纪的两大物理学成就,现在几乎所有的科学技术,都是基于这两大理论发展起来的。”中国科学院院士、中国科学院理论物理研究所研究员蔡荣根说,量子论的出现彻底改变了人类的世界观,大大丰富了我们对于客观世界的认识,半导体、激光,以及现在的量子计算等前沿技术,都是在这个基础上发展起来的。“相对论就更不用说了,改变了我们对时间、空间,乃至整个宇宙的认识,像现在发射卫星,未来的星际旅行等,都离不开相对论的指导”。

20世纪初期诞生的相对论和量子论,为我们带来了极大的震撼,也让物理和物理学家成为备受关注的对象。

“那幅合影反映的那个时代就很典型。”蔡荣根说,那时,因为相对论、量子论刚刚诞生,有许多重要问题大家还没有弄明白,空白比较多,“夸张点说,你只要解出一个量子力学的题目,就可以成为著名科学家。”

随着科学家对理论认识的逐渐深入,学科发展也向纵深发展,相继提出了量子场论、杨-米尔斯规范场论、弦理论和超弦理论,以及被霍金评价为“可能是解释宇宙本原的终极理论”的M理论。这些理论的主要研究者也被学术界公认为旗帜性人物。

“如果说20世纪五六十年代是杨振宁先生和李政道先生的时代,那70年代就是荷兰物理学家特·豪夫特的时代,到了80年代,则是美国物理学家爱德华·威滕的时代。”蔡荣根回忆,自己年轻求学时,和很多从事理论物理研究的同学一样,都将威滕——这位公认的“全世界最聪明的头脑”视为偶像,“威滕是提出M理论的大师。他当时做什么研究,我们就会跟着做什么研究。”

然而,在威滕之后,40多年的时间里,能够被全民普遍知晓的名字好像就没有了。大师的缺席在不少人看来,似乎意味着理论物理学的发展无法找到新的突破方向,趋于停滞。

物理研究向纵深发展

——任何科学本身有其发展客观规律

近些年,大众越来越关注这一问题,有人发出“物理学没有突破”的感慨。事实果真如此吗?

“现在理论物理研究正在既有成果基础上,不断向前推进,只是类似量子力学、相对论这样彻底改变人们世界观的突破,确实是没有的。”蔡荣根解释,尽管从人类历史的发展演进角度看,科技在过去100到200年间呈加速度持续发展,但并不能因此要求理论物理的发展也与之同步。“任何科学本身有其发展客观规律”。

“最近二三十年,从诺贝尔奖的颁发就可以看出,物理学取得了一些长足的进步。比如,百年前爱因斯坦在广义相对论中的某些预言,要到2016年引力波的发现才得以印证。类似的例子都体现出物理学仍然阔步向前。”在中国人民大学科技哲学专业副教授马建波看来,“物理学根本性的理论变革往往涉及人类对宇宙的认识方式,本来就是比较困难的事情,不可能一直快速发展。”

对于基础科学来说,理论上的突破如何取得呢?积累是必须的。“当旧的理论无法解释新的实验结果,新的理论就会提出来。”蔡荣根说。

19世纪末20世纪初,当时很多物理学家觉得以伽利略、牛顿为代表的经典物理学大厦已经完美地建构起来,只不过天空中还飘着“两朵乌云”——黑体辐射问题与迈克尔逊-莫雷实验问题无法得到经典物理学的解释。后来,其中一朵发展成为相对论,另一朵发展成为量子力学,进而动摇了经典物理学的根基。

与百年前遇到的情形类似,当下的物理学界也面临着旧理论无法解释某些新现象的问题。马建波认为,不管是相对论还是量子力学,从理论本身来讲,内部还有不少地方需要完善。

蔡荣根举例:“比如我们常说的‘暗物质’‘暗能量’,就被称为‘笼罩在21世纪物理学上空的两朵乌云’。如果在这两个问题上取得突破的话,那么就会对我们之于客观世界的认识,以及物理学规律的认识产生巨大影响,就会形成基础物理学新的突破。”

但这种突破必将比此前艰难。“这就寄希望于我们的实验与观测了。物理是一门实验科学,需要实验与观测积累越来越多的数据。”蔡荣根表示,“月亮为什么围着地球转、飞机如何才能起飞……这些常规尺度上的问题都已经弄清楚了。但更宏观宇宙尺度上的,更微观量子尺度上的,还有高温高密强磁场条件下的物理学规律,这些实验要求的极端条件越来越苛刻,实验很可能跟不上理论研究的步伐。因此理论物理发展遇到一些困难是正常的现象。

蔡荣根从能量的角度举了一个例子。

现在人类能够达到的最高的能量,就是欧洲粒子物理实验室里大型强子对撞机创下的纪录——14TeV左右,即14万亿电子伏特。“人们已经觉得这是很高的能量了。但是粒子物理要探索的标准,如标志量子引力时代的普朗克能量是1019Gev,即1019千兆电子伏特,二者之间还相差十多个数量级。”

理论物理自有独特之处

——不知道突破会在哪里,甚至不知道在哪个方向

除了实验遇到的困境之外,理论物理学根本上有其特殊之处。

“我们从事理论研究,很大程度上是好奇心驱动,就是希望弄清楚事物的本质与发展规律。比如月亮为啥绕着地球转?为什么苹果是落地了,而不飘到天上去?这有什么现实意义,好像确实没有。”蔡荣根说,理论物理追求的是对整个学科领域、对人类生活产生重大影响的思想理论。

“这就意味着我们面对的是一项具有长期性、基础性、不确定性的问题。”蔡荣根进一步解释,理论物理研究与具有很明确科学目标的大工程——建设天眼FAST、发射卫星不一样。这些项目本质上都是工程问题。已经存在被证明行得通的路径,只要研究出我们怎么去走这条路就可以。“但在理论物理领域,你可能不知道突破会在哪里,甚至不知道在哪个方向”。

他举了暗能量的例子。1998年,科学家发现了宇宙加速膨胀现象,驱动膨胀的被称为“暗能量”。经过20多年的验证后,发现这一研究成果的科学家也被授予2011年诺贝尔物理学奖。

根据最新研究,目前的宇宙中只存在5%左右的普通物质以及27%的暗物质,其余68%的能量组份则由神秘的暗能量提供。暗能量的本质虽仍未被揭示,但天文观测证据表明,暗能量充满宇宙,且除引力作用之外,暗能量与其他物质不存在任何已知的相互作用。

“从1998年到现在,已经20多年过去了,科学家还在寻找‘暗能量’。什么时候能够找到,没人知道。”蔡荣根认为,“就像我们做题,失败的时候肯定占绝大多数。”

理论物理学在科研组织模式上也有其与众不同之处。

“基础科学研究的突破,都是人才驱动的。这些顶尖人才取得突破,然后很多研究者跟进,可以一起去推动学科的发展。”蔡荣根说。

以尼尔斯·玻尔研究所为例,该研究所以丹麦著名物理学家玻尔的名字命名,旨在纪念这位哥本哈根学派领军人物。20世纪二三十年代,该所成为原子物理和量子力学研究的中心,来自欧洲各地甚至全球的物理学家都会来到这里与玻尔论道,包括薛定谔、海森堡、泡利等物理学界的顶尖学者。而在这里工作过的物理学家,半数以上都获得过诺贝尔奖。

“大家在一起讨论问题,看似天马行空地聊,却相互碰撞出思想的火花——量子力学的哥本哈根诠释正是这一时期在这个研究所完成的。”蔡荣根指出,相比大型工程化的组织模式,在一种自由宽松的氛围里,由一种类似小团体的组织模式组织起来,互相交流讨论,更符合理论物理研究的特点。

中国理论物理应该怎么发展

——冲破深层阻碍,才能取得超越

1883年,美国著名物理学家、美国物理学会首任会长亨利·奥古斯特·罗兰在美国科学促进会年会上做了题为《为纯科学呼吁》的演讲。他这样说:为了应用科学,科学本身必须存在。假如我们停止科学的进步而只留意科学的应用,我们很快就会退化成中国人那样,多少代人以来他们(在科学上)都没有什么进步,因为他们只满足于科学的应用,却从来没有追问过他们所做事情中的原理。这些原理就构成了纯科学。中国人知道火药的应用已经若干世纪,如果他们用正确的方法探索其特殊应用的原理,他们就会在获得众多应用的同时发展出化学,甚至物理学。因为只满足于火药能爆炸的事实,而没有寻根问底,中国人已经远远落后于世界的进步。

当下中国与一百多年前相比,已发生了翻天覆地的变化。“十三五”期间,国家高度重视包括理论物理在内的基础科学研究,出台《关于全面加强基础科学研究的若干意见》,制定《加强从‘0到1’基础研究工作方案》,实施《新形势下加强基础研究若干重点举措》。

过去五年,我国基础研究经费增长近一倍,2019年达到1336亿元;我国基础研究投入年均增幅达16.9%,大大高于全社会研发投入的增幅。2019年的基础研究占全社会研发投入比重首次达到6%。

但理论物理仍然面临一些深层的阻碍。

上海交通大学科学史与科学文化研究院院长、教授李侠认为,自牛顿时代算起,我们在物理学上整体落后西方200年,追赶过程还没有完全结束,我们需要把这200年间西方人关于物理的意识与认知真正学来,才有可能实现超越。

“不可否认,‘科学’的概念与方法,本身就诞生在西方。中国人对科学的理解,与西方人并不完全一致。”蔡荣根说,纯粹的科学是没有功利心的,而中国传统文化中学以致用、经世哲学等思想,深深地刻印在中国人的思维里,影响着一代又一代人的观念。

“现在我们国家要想把理论物理做好,首先就要培养一种重视基础研究、重视理论物理的文化,要在科学研究上打破传统的根深蒂固的认识,不要动不动就问‘你研究这个有啥用’。”蔡荣根坦言。

因此,他建议,要遵循理论物理学科本身的发展规律,为科学研究人员创造一种自由学术讨论的氛围,建立具有符合理论物理学科特性的新的科研组织模式,开展理论物理的研究。

在这种新的组织模式下,借助同行评议对科研人员进行评价。“科学成果评价本身是一个很复杂的过程,也是一个世界难题。同行评议毕竟是世界通行的方式,我们也不妨借鉴一下,实现人才评价、成果评价的科学、正向引导作用。”蔡荣根说。

理论物理还需要长期稳定的支持。在国际科技竞争日趋激烈的当下,不少国家都加大了对基础研究的经费投入。据媒体报道,俄罗斯最新出台的2030年科技发展规划提出,要确保基础研究投入占全社会研发投入比重不低于2015年的水平(14.4%);英国、美国、法国、日本、韩国等5个国家用于基础研究经费占其国内研发总投入12%~23%;与这些国家比较,中国基础研究经费占比仍然偏低。

蔡荣根呼吁,为基础学科提供更加稳定持续的投入,“毕竟,天天在压力下做科学研究,是做不出突破性成果的。”

(记者 徐畅)