点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

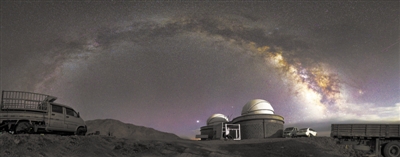

赛什腾山雪后夕照,整个天文台笼罩在落日余晖中,远处是辽阔的柴达木盆地。受访者供图

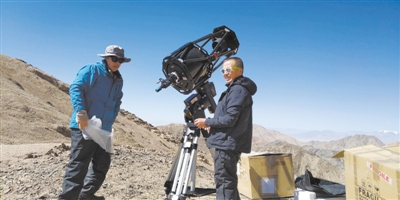

在赛什滕山上第一次做地面视宁度测量受访者供图

2021年七夕,正在施工中的冷湖镇赛什腾山台址。洪文瀚摄

下一代地基光学红外望远镜最大的特点就是口径大,观测的天体也会更暗。这就要求天文台台址在保证可观测夜数足够的前提下,天空背景要更暗,大气湍流要更小,视宁度要更低,才能有效发挥望远镜性能。

冯麓

中国科学院国家天文台副研究员

青海省西北角的冷湖镇,正在成为全球天文界关注的焦点。这里的赛什腾山,最高海拔4576米,距离敦煌约250千米。

自2018年初至2020年底,近3年间,这块干旱少雨、日照强烈的地区吸引了一批批科学家,他们不时仰望星空,试图从云量、夜空背景亮度、气温、压力、湿度、风速和方向、灰尘、可降水量等数据中抽丝剥茧,目的只有一个,为未来的望远镜寻找一处适合安放的新家。

最终的结果足以令科学家们欣慰。

近日,中国科学院国家天文台、中国科学院大学、西华师范大学、中国科学院地质与地球物理研究所、中国科学院紫金山天文台青海观测站等团队的研究人员在《自然》杂志发表论文称,他们发现赛什腾山C区4200米海拔标高点的光学观测条件,在光学红外天文观测性能方面可以比肩国际一流光学红外天文台台址。其中,能够影响地基望远镜成像质量的视宁度指标的中值为0.75角秒,这个参数与国际最佳台址数据大致相同。

目前已知的世界上最好的天文台台址包括以美国夏威夷莫纳克亚山为代表的海岛高山型,以智利塞罗·帕拉纳地区为代表的海岸边高耸山脉型和以南极为代表的极地型。内陆是否存在能与之比肩的优秀台址,赛什腾山C区的发现给出了答案。选台址可能是天文领域中最艰苦的工作之一。在每一处台址背后,都有一串大数据的支撑,除了需要考察地形、地质、运行支撑外,还需考虑诸多天文观测的相关影响因素,包括晴夜数、视宁度、气象条件等指标。

避开光污染 天文台台址不断远离城市

“古老的天文台,例如英国格林尼治天文台、伽利略工作过的意大利帕多瓦天文台,都建在城市里或近郊。在它们建设的时代,望远镜口径很小,观测也主要以目视为主,而且那时城市几乎没有光污染。”上述论文第一作者、中国科学院国家天文台研究员邓李才介绍,天文学发展到近代,逐渐开始重视天文台的选址,天文台台址也在不断远离城市。

邓李才说,地基天文观测都是透过地球大气进行观测,大气中的物质会吸收来自天体的信号,所以台址上空的大气越薄,被吸收的信号就越少。因此需要在海拔尽可能高的地方选址。

此外,选址还需要远离人造光源,因为大气中各种因素产生的散射会严重影响天文观测。

人类活动不仅制造了更多的光污染,也让尖端的地基光学红外望远镜直面更多挑战。中国科学院国家天文台副研究员冯麓告诉科技日报记者:“现代的光学红外望远镜在灵敏度和波长覆盖范围方面,要比以前强得多。望远镜的聚光能力越来越强,也就意味着它们不仅能捕捉星光,也会将城市灯光一起收集进来。而未来观测的天体目标越来越远,这就意味着在地面观测的时候它们本身就会很暗。所以用于夜间观测的天文台的选址就要避免城市的光污染,选择更偏僻的地方。”

建国初期,我国用来在夜间观测的天文台只有位于南京市的中国科学院紫金山天文台。上世纪90年代,天文学家在我国西部开展了一系列台址探查和监测工作。云南天文台的高美古观测站、新疆天文台的南山观测站、青海的德令哈观测站就诞生于这一时期。这些台站的海拔高度普遍在2000—3000米,相对于海拔仅有900米的河北兴隆观测站,它们能避开1000—2000米的大气湍流,视宁度也就更好,更有助于望远镜成像。

为了应对未来更大口径望远镜建设的需求,我国在2003年前后集中力量对青藏高原和帕米尔高原开展了选址工作。西藏的乌玛、噶尔,新疆的卡拉苏等海拔在3000—4000米的台址都是在这期间涌现出来的。

海选、踏勘、精测 天文望远镜“落户”不简单

夜空中,我们目力所及的繁星,90%以上都是银河系内的恒星,这是因为这些恒星离我们较近。

由于地球自转轴和银盘存在一个夹角,所以在实际观测星空的时候,南半球所对应的南天可以看到更多银河系内的天体;而在北半球对应的北天,银河系遮挡较少,借助望远镜可以看到银河系外和银盘外的天体。

对于天文学家而言,无论是银河系内还是系外的天体都有重要的研究价值。冯麓说:“对于大口径望远镜的建设而言,地理位置的考量更多的是出于天文台自身的倾向性,比如美国的天文台偏向于在本国领土内建设望远镜,而欧洲南方天文台从建台之初就是要在南半球设立自己的观测基地等。”

邓李才说,想要寻找系外行星上的生命迹象,捕捉电磁引力波爆发和太空偶发的瞬时天体物理事件,望远镜就必须尽量均匀地分布在全球各地,才能在有限的时间窗口中精确观测、验证这些天文现象。而冷湖镇在东半球独特的地理位置,恰好填补了莫纳克亚山、阿塔卡马沙漠和加那利群岛三地天文台之间在地理上的巨大鸿沟。

当然,让天文望远镜“落户”,不可能一蹴而就。邓李才介绍,就冷湖镇地区的天文台选址来说,科学家首先从多年来地面气象台网和卫星云量的数据中,选择了一个大致的适宜区域;然后实地踏勘,查看地形地貌、地质条件等,例如是否有起伏明显的高山,地质条件是否利于修路;再调阅当地3个气象站近30年的气候记录,查看这里的年平均降水量和年日照时间;确定大致可行之后,还要再进行长期的定点测量。

要“看到”还要“看好” 选址需考虑这些科学指标

光学天文台的选址需要考虑诸多科学指标,比如晴夜数、天光背景亮度、视宁度以及涉及气象条件的风力、颗粒物、水汽等。

视宁度指的是大气抖动对望远镜观测星象造成的模糊程度,选址地区的视宁度越低越好。视宁度的监测往往采用差分图像运动监测仪。这种设备根据所收集到星斑的运动统计结果,结合大气湍流的物理统计模型,就可以反演出台址上空大气的视宁度。

决定地基光学红外望远镜能否观测到天体的最重要因素还包括云量遮挡。冯麓介绍,传统天文观测有两种,一种是测量天体的亮度,一种是测量天体的光谱。对于前者而言,因为测量的是来自目标天体光子的绝对数量,所以一旦在观测目标和望远镜之间出现云,到达望远镜的光子就会减少,云层太厚的时候也有可能完全接收不到光子。而光谱观测则不需要测量到达光子的绝对数量,只要有来自天体的光能被接收,而且强度足够看到各条谱线的相对位置,观测就是成功的。但如果观测的天体比较暗,光谱观测可能也会受一点影响。

所以,天文学家在考察台址的云量时,一般会把长时间(比如3到6个小时)在天顶方向很大角度范围里不存在任何云的情况称为晴夜或者测光夜。而在长时间较小范围内无云或者少云的情况被称为光谱夜。

冯麓认为:“一个台址是否优良,首先要看的就是它的晴夜和光谱夜占全年的百分比。如果有云,还要看云的分布和有云时间的长短。”

此外,水汽是阻止红外光穿透大气的主要因素。评价大气水汽含量的指标是大气可沉降水汽含量。它表征了从地面到天顶大气中水汽的总量,海拔越高水汽含量越低,周围植被越少的台址通常可沉降水汽含量也较低。水汽的指标测量较为复杂,往往需要在红外和射电多波段同时进行探测,根据探测结果,结合模型反演出可沉降水汽含量的绝对值。

“不过,考虑一地是否适合作为台址,还要综合考虑各个参数之间的关系,在能‘看到’天体的基础上‘看好’才行。”冯麓说。

为了让天文望远镜尽可能不受环境的影响,近年来科学家也在尝试将自适应光学系统应用于天文望远镜中。

冯麓介绍,自适应光学系统可以根据大气湍流的特征,在望远镜光路中对接收到的天体畸变波前进行校正,尽可能降低大气湍流对成像的影响。同时,为了实时探测大气湍流,科学家会使用高性能的钠激光,激发位于90—110千米高空中的钠原子,使钠原子产生共振荧光。共振荧光中,后向发射的光子返回地面的过程中,会将大气湍流照亮,科学家就可以据此判断大气湍流的变化强度,继而进行校正。但这种技术会受到钠层在丰度和高度上地域和季节性变化的影响,同时还会受到高空风速、地球磁场矢量等与台址相关因素的制约。

“但无论如何,下一代地基光学红外望远镜最大的特点就是口径大,观测的天体也会更暗。这就要求天文台台址在保证可观测夜数足够的前提下,天空背景要更暗,大气湍流要更小,视宁度要更低,才能有效发挥望远镜性能。”冯麓说。

记者 金 凤