点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

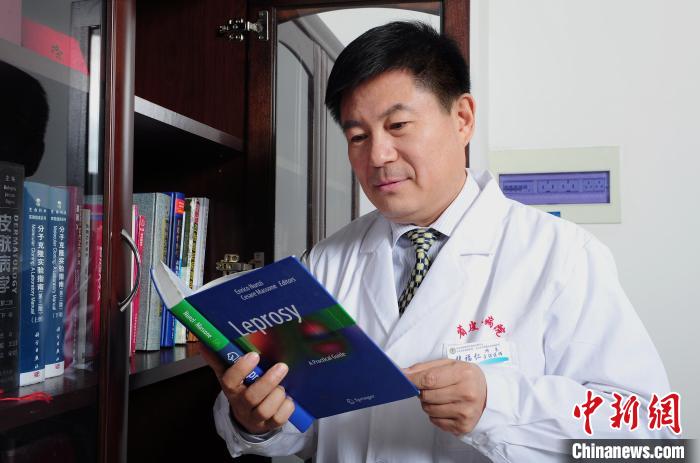

2020年度国家科学技术奖获得者、山东第一医科大学副校长张福仁。 张福仁团队供图

中新网北京11月3日电 题:专访2020年度国家科学技术奖获得者张福仁:带你了解“不一样”的麻风

中新网记者 王祖敏

在绝大多数人心中,“麻风”是一个久违的词汇。中国已“基本消灭”麻风的说法,让不少人以为这一古老病症已彻底退出历史舞台。

在11月3日举行的2020年度国家科学技术奖励大会上,一个有关麻风的项目获得国家自然科学奖二等奖——《麻风危害发生的免疫遗传学机制》,这一在行业、领域内取得重大突破的研究成果,将“不一样”的麻风再次带入人们视野。

张福仁和他的科研小组成员。 张福仁团队供图

麻风危害依然存在

“麻风在中国依然存在。事实上,在新世纪的第一个10年里,全国每年新发麻风病人并未减少。”山东第一医科大学副校长、《麻风危害发生的免疫遗传学机制》第一完成人张福仁在接受中新网记者专访时开门见山地说。

他介绍称,所谓“基本消灭”,是指麻风患病率低于十万分之一。但至2010年,全国仍有278个县(市)未“达标”,且麻风致残、毁容等直接危害,和治疗过程中发生的重症药物不良反应甚至致死等次生危害依然存在。

1985年,张福仁从医学院毕业后被分配到麻风防治一线工作,1991年获得博士学位后重返原单位从事麻风皮肤病防治研究。多年的学习和从业经历,使他对麻风危害的认识更加直观、深刻,对麻风患者的遭遇也更感痛心。

作为这一古老病症的受害者,麻风患者一直遭受着命运的不公。在几千年时间里,麻风不仅无药可治,还成为一种“原罪”,为社会所不容。在上个世纪中叶终于发现特效药氨苯砜后,不少患者依然要承受致残、毁容的打击,以及药物不良反应造成的次生伤害……

“这些已是命运多舛的麻风患者,还要面临后续叠加的诸多风险,我作为一名麻防工作者总觉得心里不安。”张福仁说。

2001年至2005年期间,张福仁先后到英国和美国进修、学习。这几年,已是山东省皮防所所长的他不断扪心自问:什么样的人容易得麻风?为什么?服用氨苯砜后谁会发生不良反应?为什么?

回国后,张福仁的目标和思路在“十万个为什么”后逐渐清晰:寻找甄别麻风高危个体的手段,实现早诊断早治疗,降低直至消除麻风直接危害;找到氨苯砜反应之源,杜绝次生危害。

发表在《新英格兰医学杂志》上的论文。 张福仁团队供图

颠覆性成果助力麻风精准化学预防

流行病学分析发现,麻风的密切接触者中只有不到1%的个体会感染麻风并发病,如何发现这1%的高危人群是项目组首先要解决的科学问题。

项目开展初期的一个发现引起了张福仁的注意:一位女性患者的4个孩子中3个查出患有麻风,但其丈夫却很健康。进一步的调查结果显示,25-30%的麻风患者有家族病史,提示麻风很可能具有遗传易感性。

这一结果让张福仁和项目组成员茅塞顿开,他们在寻找麻风风险因子的路上,终于找到了正确方向。

2009年12月,对于张福仁和项目组来说是一个具有里程碑意义的时间点——项目组关于麻风遗传易感性研究的第一篇论文在全球医学界顶级期刊《新英格兰医学杂志》上发表。该研究揭示了麻风患者的天然免疫遗传缺陷,该缺陷导致麻风菌不能被宿主免疫细胞所杀灭,从而导致麻风的发生。

这一发现颠覆了麻风是烈性传染病的传统观念,改写了麻风在教科书上的定义和人类遗传学百科全书的4条内容,后被评为2010年中国科学界十大研究进展。

历经10年的努力,项目组已成功绘制了麻风的遗传学图谱,揭示了哪些人易感麻风菌及为什么发病的科学问题,对于消除千百年来公众对麻风传染的恐惧具有划时代的意义。

如今,项目组还构建了基于风险基因的麻风风险预测模型,开发了筛查芯片,可以通过基因检测的方式,锁定麻风发病高危个体,开展精准化学预防,改变了既往“一人发病,全村吃药”的传统模式,为消除麻风原发危害奠定了科学基础。

在国际会议上介绍中国经验。 张福仁团队供图

消除次生危害让“赌命”药只救命

张福仁至今清楚记得他刚工作时的一段顺口溜:送药到手,看服进口,咽下再走。

这12个字形象地再现了当时中国麻防工作者的负责态度和敬业精神,但张福仁却苦笑着说:“那种工作责任心让人钦佩,但现在来看,仅靠这样的敬业精神并不能全面消除麻风危害。”

氨苯砜是治疗麻风的第一个有效药物,自1951年起救治了数以千万计的病人,但也使服药者面临药物高敏综合症(DHS)的风险——氨苯砜会导致1%的服药者发生DHS,DHS的死亡率达10%。

可要想治愈麻风,又非服氨苯砜不可。所以,氨苯砜一度也被称为是“赌命”药,赌赢,救命;赌输,送命。

因此,确定哪些人服药后发生DHS并阐明其发病机制,成为项目组要解决的第二个科学问题。

“幸运女神再次光顾了我们。”张福仁称,2013年,课题组发现发生DHS者均携带同一等位基因—— HLA-B*13:01,不携带者则不发生DHS,从而确定该因子为DHS风险位点,研究论文再次发表在《新英格兰医学杂志》上。美国德州西南医学中心David Khan教授在回顾了药物遗传学的研究历史后认为,DHS风险因子的发现是1950年以来该领域的4个代表性发现之一。

随后,项目组把上述发现转化为应用技术,成功研发了风险因子筛查试剂盒,为全国所有服用氨苯砜的患者提供疗前检测,预防了DHS的发生及其导致的死亡,至此,麻风的次生危害得以消除。

同时,项目组还发现麻风与自身免疫性疾病共有的多效性基因,这些发现揭示了人类疾病谱由慢性感染性疾病向自身免疫性疾病变迁的规律,提示随着麻风等慢性感染病发病率的下降,炎症性肠病、阿尔兹海默病等免疫相关疾病的发病率将逐年上升,为防控策略的调整提供了依据。

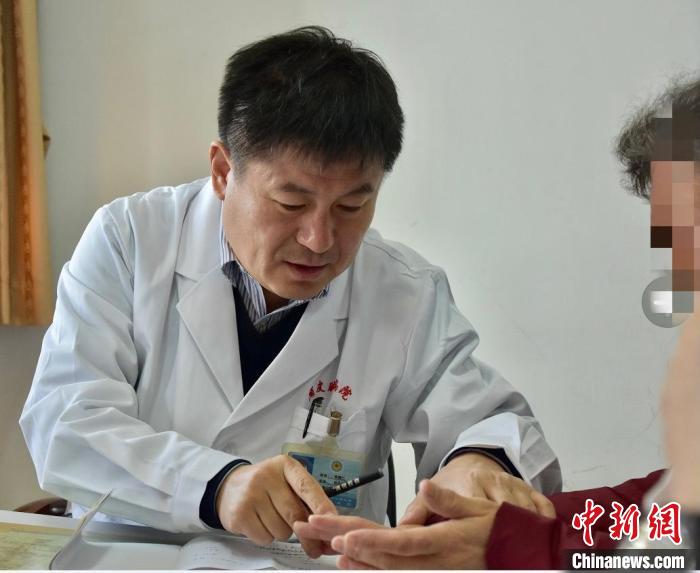

张福仁一直坚持在诊疗一线。图为在门诊为慕名而来的外地患者检查。 张福仁团队供图

走出麻风防治两大误区

张福仁表示,科研攻关解决的是医学难题,而要在社会上消除麻风危害,还需相关医生和公众配合。

在临床医生层面,他们需提高对麻风的警觉性和对麻风早期诊断的能力,以便迅速准确地甄别出麻风患者。同时,有条件的省市最好建立转诊通道,使可疑患者及时得到确诊。

据张福仁介绍,在山东,已建立了以山东第一医科大学附属皮肤病医院领衔的、链接全省各综合医院和专科医院皮肤科医师的转诊中心。该中心运作4年多来,已接诊3000多例诊断不明的疑难患者,其中被确诊的30例麻风患者得到了早诊早治,有效消除了危害。

“麻风本是皮肤科的一种病,被从皮肤科分离出来已经整整一个甲子,是时候把麻风‘还给’皮肤科了。”张福仁说。

对于公众而言,张福仁认为也要消除两个误区:一是觉得麻风已经消失,二是“谈麻色变”。前者致使患者警觉性降低,有病不就医;后者导致无谓的恐慌,以及对麻风患者和康复者的排斥与歧视。

张福仁强调,现在以及未来相当长的一段时间内,麻风危害都将依然存在。但治愈的麻风患者没有传染性,新发病人在服药24小时后也不会传染。“科学技术的进步使麻风可防可治不可怕已经成为现实!”

2019年6月,受科技部委托,张福仁(前中白衣者)举办发展中国家麻风防治技术国际培训班。 张福仁团队供图

为全球麻风防治贡献中国力量

已故中国麻风防治协会首任会长马海德博士早在1985年就曾说过:国际社会现在帮助我们开展麻风防治工作,将来中国的科技发达了,也要回馈国际社会,帮助世界上其他国家消除麻风危害。

作为中国麻风防治协会的现任会长,张福仁一直牢记着马老的这番话。他称,中国在麻风防治领域的科技已经从跟跑、陪跑,到了现在的领跑,我们已经有能力去帮助其他国家了。

应邀访问印尼麻风村,指导麻风防治。 张福仁团队供图

在科技部重点研发计划的支持下,张福仁带领其团队已成功建立了国际麻风防治研究合作/培训中心,将研究成果在多个国家推广。他还应邀参加世卫组织“全球消除麻风危害2021-2030规划”制定,为创造一个没有麻风的世界贡献中国力量。

尽管如此,张福仁仍有些难以释怀。他说,麻风的传染源和传播途径仍不十分明确,其潜伏期可长达30年,彻底消除麻风还任重道远。

回顾近十几年的攻关之路,张福仁说得最多的是“感恩”和“幸运”。记者在多次追问后,才从他的一些轻描淡写的描述中,感受到他们一路走来的艰辛——那是由无数个不眠之夜和节假日无休串连起的忙碌日子;是当初去调研时,被不想暴露隐私的患者放狗追咬的尴尬,和在云贵川大山中屡遇险情的惊慌;是陷入瓶颈时的苦恼和抓狂,以及在寻求合作者时一度踏破铁鞋无觅处时的郁闷和窘迫……

在中国,麻风防治和研究本属冷门领域,一些社会偏见甚至歧视更是造成了严重的人才流失局面。当记者问张福仁是如何做到一直“坚守阵地”时,他发来一副他自创的对联:

几代人一甲子聚焦一个病不忘初心

国内外多学科联合攻难关牢记使命

横批是:消除麻风危害。(完)