点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

顾诵芬

人物简介

新中国飞机设计事业的奠基人之一,是我国飞机空气动力学研究的开拓者,是在国内外享有极高声望的飞机设计大师。歼8、歼8Ⅱ飞机总设计师。主持建立了我国飞机设计体系,主持研制的型号开创了我国自行设计研制歼击机的历史,牵引并推动我国航空工业体系建设,并培养了一批院士、专家等领军人才。

1986年至今,先后任中国航空研究院副院长、名誉院长、国家大飞机重大专项论证组副组长和方案论证委员会主任委员。1991年,当选中国科学院院士;1994年,当选中国工程院院士,是我国航空界唯一的两院院士,中国工程院第二届、第三届主席团成员,中国科学院第四届主席团成员。

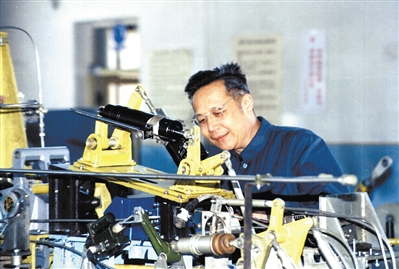

工作中的顾诵芬

顾诵芬(右)与鹿鸣东

顾诵芬小学时期最喜欢的玩具

顾诵芬在操纵系统试验室

顾诵芬(后座)与鹿鸣东在歼教6飞机上

本版图片均由中国航空工业集团有限公司供图

70年间,顾诵芬直接组织、领导和参与了我国低、中、高三代飞机中的多种飞机气动布局和全机的设计,为我国航空事业的发展作出了卓越贡献。

“党和人民给了我很多、很高的荣誉。这些荣誉应归功于那些振兴中国航空工业的领导和默默无闻、顽强奋斗的工人、技术人员。”

尽管已年逾九旬,只要身体状况允许,顾诵芬仍坚持从家中步行至办公室,持续敏锐地关注国际航空前沿科技发展动态,思考未来的发展。

他的办公室在位于北京市朝阳区北苑的中国航空工业集团有限公司(以下简称航空工业)科技委员会,从家出发步行约500米。此前是来去匆匆,需要步行十几分钟;慢慢地,如今则需要近40分钟。

1951年,21岁的顾诵芬投身新中国航空事业。70年,在“一张白纸”的背景下,他直接组织、领导和参与了低、中、高三代飞机中的多种飞机气动布局和全机的设计。

“党和人民给了我很多、很高的荣誉。这些荣誉应归功于那些振兴中国航空工业的领导和默默无闻、顽强奋斗的工人、技术人员。”谈到荣获国家最高科学技术奖这一至高荣誉时,早已收获诸多荣誉的顾诵芬,一如往日地保持着冷静和自持。

“炸”出的飞机梦

1930年,顾诵芬出生于有着“江南第一读书人家”美誉的苏州顾氏家族。因排行为“诵”,他的父亲——著名国学大师顾廷龙先生取西晋陆机《文赋》名句“咏世德之骏烈,诵先人之清芬”,为其取名“诵芬”。

生长于这样一个溢满书香的世家,顾诵芬是如何与航空结缘的?

“轰隆隆——轰炸机从我家上空飞过,爆炸所产生的火光和浓烟仿佛近在咫尺,玻璃窗被冲击波震得粉碎……”时隔80年,顾诵芬对日军轰炸的那一幕仍记忆深刻。

那一年,顾诵芬7岁,是燕京大学附小的一名小学生。

那一天,“造中国人自己的飞机”这个念头,深深扎根在顾诵芬心中。

随父母来到上海后,顾诵芬便开始自己看着书做航模。从科学杂志中,他知道了世界上最先进的航空模型制造方法,慢慢对“搞飞机”有了兴趣。考大学时,他同时被清华大学、浙江大学、上海交通大学的航空工程系录取,后遵母愿,1947年入读上海交通大学航空工程系。

1951年6月,上海交通大学接到命令,航空系全体应届毕业生3天内赶到北京报到。告别依依不舍的母亲,顾诵芬和同学一起奔赴北京,投身中国刚刚起步的航空事业。

1956年,我国第一个飞机设计机构——沈阳飞机设计室成立。作为首批核心成员,顾诵芬担任气动组组长,在徐舜寿、黄志千、叶正大等开拓者的领导下,开启了新中国自行设计飞机的征程。

这批平均年龄不到22岁的青涩设计师团队,接到的首项任务是设计一架亚音速喷气式中级教练机,该机被定名“歼教1”,选用平直机翼、两侧进气方案,临界马赫数0.8。顾诵芬负责其中的气动布局设计。

顾诵芬在大学里只学过螺旋桨飞机设计基础课程,为解决机身两侧进气的难题,他要从头学起。他跑去北京找资料,借了一辆旧自行车,每天骑车到北京航空学院(现为北京航空航天大学)查找、抄录有用的资料,买硫酸纸把图描下来,收集废针头组装仪器进行测量……在没有路灯的土路上,足足跑了一个星期。

在所得资料基础上,顾诵芬思考出一套可以进行气动力设计计算的方法,完成了翼型、翼身组合型式选择与计算,进气道参数确定和总体设计所需数据的计算。

1958年7月26日,我国第一架自行设计的喷气式飞机“歼教1”首飞成功。

随后,顾诵芬又接受了研究超音速飞机气动力布局的任务。

当时,国内一无超音速风洞,二无工程适用的数值计算能力。依靠扎实的理论功底,顾诵芬首次建立起超音速飞机气动力设计体系,实现了超音速飞机气动力设计、计算、试验与试飞的闭环。“他所创立的飞机气动力设计方法体系,至今仍被国内飞机设计采用,为后续歼击机设计作出了历史性的贡献。”顾诵芬的学生、中国工程院院士、中国航空研究院院长孙聪说。

冒险升空解决战机隐患

20世纪60年代中期,超级大国已拥有两倍声速战斗机,而我国却没有与之抗衡的装备。因国际形势突变,引进途径被堵死。

形势逼人,唯有独立研发。1965年,歼8战斗机项目启动,这也是中国自主研发的首架双发高空高速歼击机。

项目启动初期,总设计师黄志千执行公务期间,因飞机失事遇难,顾诵芬与其他几名骨干临危受命,组成技术办公室接过了总设计师的重担。

“那时候,大家都有一个共同的信念,一定要研制出我国自己设计的高空高速歼击机。”中国航空研究院原党委书记刘鸿志在他的回忆录中记述,为尽快完成飞机设计,技术人员工作在简陋的车间地下室,睡在临时搭成的双层通板铺,饿了啃口凉馒头,困了趴在图板上打个盹儿,醒来继续干。就这样,将全机11400多个零件、1200多项标准件、几万张A4图纸一笔笔画出。

1969年7月5日,歼8首飞成功。但这只是一个开始。在随后的飞行试验中,歼8出现强烈抖振,能否解决这一问题,关系到歼8能否实现超声速飞行。

顾诵芬知道,这是气流分离的问题,但不知道症结的具体位置在哪。当时没有高清摄像设备,他想出一个“土办法”——把毛线剪成十几段,贴到飞机后机身和尾翼上,当颠簸发生时,让飞行员拍照观察是哪些毛线在动,但拍出的照片还是看不清楚。

顾诵芬急了。1978年,已接任总设计师的他决定,亲自乘坐歼教6上天,对歼8进行等距离、等速度的观察。“他丝毫不顾过载对身体带来的影响和潜在的坠机风险,毅然带着望远镜、照相机,在万米高空观察拍摄飞机的动态,让所有在场同志十分感动。”当时驾驶歼教6的试飞员鹿鸣东回忆说。

3次飞行后,顾诵芬终于发现了歼8抖振的症结所在,并带领团队“干掉”了问题。此后,他又接连攻克了跨音速机体振动、发动机频繁停车、机体温度过高等技术难题,为歼8的最终设计定型作出了突出贡献。

1979年底,歼8正式定型。庆功宴上,滴酒不沾的顾诵芬喝得酩酊大醉。

很快,顾诵芬又被任命为歼8Ⅱ飞机总设计师,他也因此成为航空工业首位由国家任命的型号总设计师。他制订了两侧进气的气动布局方案,解决了二元超音速可调进气道设计等一系列问题;同时,组织和领导多个部门、上百个单位高效协同工作,仅用4年时间,就让歼8Ⅱ飞机实现了首飞。

1985年11月,歼8获国家科技进步奖特等奖;2000年,歼8Ⅱ飞机获国家科技进步奖一等奖。

歼8系列飞机共衍生出16种型号和技术验证机,一直是我军20世纪的主战装备,捍卫中国领空长达半个世纪,成为中国航空人自主研制的一代传奇。

歼8系列飞机的研制,共选用新成品185项(占整架飞机成品的40%)、新材料41项、新工艺20项,诞生了大量创新成果;牵引构建了较为完善的航空工业体系,促进了冶金、化工、电子等工业的发展。

众人眼中的“活图书馆”

顾诵芬是众人眼中的“活图书馆”。

“他脑子对资料的储存,简直不亚于计算机,一些期刊甚至都‘印记’在他脑海里。”谈到顾诵芬的博学强记,中国工程院院士杨凤田钦佩不已。

在航空工业系统,几乎所有请教过顾诵芬的科技人员,都有这样的经历——每当在工作中碰到一些技术问题,不用去资料室查阅资料,只需请教顾诵芬,就能准确得知美国国家航空航天局(NASA)或AGARD杂志的报告号。

“大家之所以称他为‘活图书馆’,一是他勤奋学习,抓紧一切时间读书;二是他有惊人的记忆力,看过一遍就全记住了。”中国科学院院士李天说。

早在几十年前,顾诵芬惊人的记忆力就在航空系统传开了。

1965年,从清华大学毕业的孙卿被分配到航空工业沈阳飞机设计研究所(601所)工作。尽管已过去几十年,孙卿至今仍对第一次听顾诵芬讲课记忆犹新,“他在黑板上写下一串长长的、复杂的气动力数学公式,完全凭记忆,令所有听课的年轻人都震惊不已”。这样的授课,孙卿此前仅遇见过一次,那是钱学森先生的课,此后再未听过第三人这样讲过课。

书香门第的熏陶,养成了顾诵芬爱读书的好习惯。认识他的人都知道,除了吃饭、睡觉、工作以外,顾诵芬唯一的爱好就是读书,连睡前洗脚的工夫都不忘阅读。

曾与他同住一间宿舍的冯家斌回忆,顾诵芬回来后先用热水冲一杯奶粉,再把热水倒入脚盆,兑上凉水,“双脚放进盆里,然后翻开桌上早已准备好要看的书,这些书大部分是英文版的技术书。上边翻看着书,下边双脚相互搓洗,不时用汤勺搅拌一下杯里的奶粉。当书翻得差不多的时候,脚也泡好了,牛奶也冷热适口,便一饮而尽”。

“可以说,除了读书,顾总对生活的要求极其简单,甚至吃饭也仅是对工作学习的一种保障。”601所的王恩泉说,1986年8月,他利用顾诵芬午休时间,赶至其家中汇报工作。“当时,写字台上是一本已翻开的英文专著,旁边放着一块啃了几口的面包,没有菜,连杯水都没有,桌子右手端杂七杂八堆放着许多书,有些还打开着,一看就是经常翻阅的。”航空界公认的“大家”,学习还如此废寝忘食,这一幕深深触动了王恩泉的内心。

除自身的气动力专业,担任歼8系列总设计师后,顾诵芬又很快掌握了总体、重量、外形、结构、强度、飞控、航电、环控、武器、电源电气、仪表等各个专业的技术。“顾总对这些技术并非简单了解,而是深入研究。”孙聪深有体会。

在航空科技人的眼里,“顾总的英语水平,无论口语、笔译,在全行业都是首屈一指的。”601所专务、型号总设计师赵霞说。

除了英语,为了便于直接参考国外相关资料,缩小与他国航空技术的距离,顾诵芬先后自学了俄语、日语和德语,亲自翻译和校对了大量的书籍和资料。

如今,年届九十的顾诵芬,仍承担着繁忙的课题研究任务。简朴的办公室,如同一座“书的森林”,各种外文期刊随处可见,业内外院士、专家也经常过来请教技术问题。对每位专家提出的难题,顾诵芬都会神情专注地倾听,并简洁明快地作出回答。有时,他会站起来,步履稍显蹒跚地走向书架,几乎不假思索地抽取一本书或刊物,翻到某一处,对来者说“你所说的这里有论述”。

紧盯世界航空科技前沿

“到航空工业科技委员会工作后,顾总高瞻远瞩,紧盯世界航空科技前沿。”孙聪说,他注重理论研究,为重大项目的决策、实施建言献策,推动了我国航空装备和技术的发展。

顾诵芬对我国发展大型运输机、加快国家应急救援体系建设、航空高素质人才队伍培养等提出决策建议,受到中央领导的高度重视,对中央的正确决策起到了重要的支撑作用。2003年,他牵头论证并提交了《关于把发展大型飞机列为国家标志性重大专项工程的建议》,得到国家采纳。2007年,国家批准设立大飞机重大科技专项。在C919、运20等多个型号的研制中,顾诵芬陆续担任技术顾问、专家组负责人及成员,为解决设计与研制中的关键技术难题作出了重要贡献。

1988年,顾诵芬荣获“全国劳动模范”称号;1991年和1994年,先后当选中国科学院院士和中国工程院院士。

顾诵芬十分重视人才培养。

当孙聪还是北京航空航天大学四年级学生时,听过顾诵芬一次演讲,毕业后便义无反顾地投身航空。“顾总有一种航空报国情怀,他为人低调,淡泊名利,一心扑在飞机设计事业上,是年轻人学习的楷模。”孙聪说。

自2017年起,航空工业发起“书香·航空”活动,每年一期。在第二届活动中,时年已87岁高龄、刚动过手术的顾诵芬来到活动现场,与年轻人互动。他号召广大青年人多读书,树立正确的革命人生观,建议熟读并牢记毛泽东的《纪念白求恩》《为人民服务》和《愚公移山》,努力钻研《实践论》和《矛盾论》,这也是钱学森推荐给科研人员的;同时,要向榜样学习,研读徐舜寿先生、中国工程院院士管德以及美国凯利·约翰逊、俄罗斯费多索夫院士等航空界著名人物的传记,认真学习他们钻研技术、不断创新的精神。

桃李不言,下自成蹊。顾诵芬的学识与品德,影响着一代代航空后来人。伴随着一架架新型战机飞上蓝天,在航空报国的跑道上,一代代航空人不断传递着手中的接力棒。

顾诵芬带领的团队群星璀璨——诞生出一位中国科学院院士,三位中国工程院院士,两位型号总指挥。他主持编纂了70余册航空科技书籍,主编的《飞机总体设计》一书,已经成为我国航空院校飞行器设计专业的必修课教材,主编的《现代武器装备知识丛书——空军武器装备卷》《大飞机出版工程》等多个系列、数十种航空专著与图书也都产生了重要而广泛的影响。

北京市朝阳区北苑2号院,大门两侧林林总总挂着多个白底黑字的牌子——航空工业科技委、中国航空研究院、航空工业档案馆……自1986年奉调进京后,顾诵芬就一直住在其中一套极普通的单元房里。从家到科技委办公楼,两点一线,这段走过35年的路,顾诵芬仍未止步。

“我现在能做的也就是看一点书,翻译一点资料,尽可能给年轻人一点帮助。”顾诵芬的“飞翔人生”还在延续。

矫 阳