点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

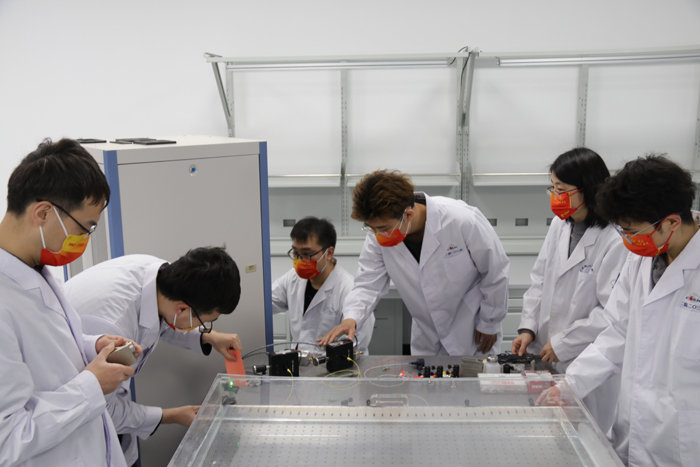

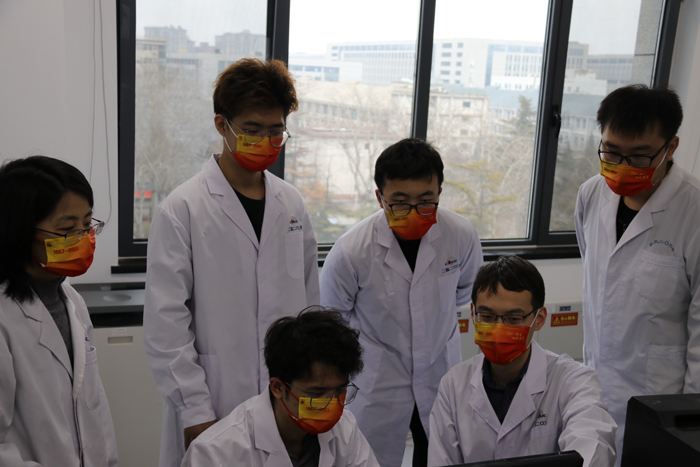

在重点实验室,有这样一支博士团队,他们平均年龄三十岁,朝气蓬勃、意气风发、孜孜不倦、笃行致远,在平凡的工作岗位贡献着自己的光和热。他们面向世界科技前沿,开展探索性、前瞻性技术攻关,坚持自立自强,筑牢信仰之基、传承先进精神,赓续时频计量事业,取得了丰硕的成绩。他们就是科工集团青年创新获得者:航天科工203所光学时频传递与测量团队。

高质量发展必须要科技创新

在一次团队讨论中,张所长向大家抛出一个大胆的设想,是否有可能将超稳激光与卫星双向时频比对结合实现超高精度时频传递?针对这一创新想法,在论证阶段,项目团队深入调研、细致完善的实施方案,齐心协力完成方案论证材料撰写。依稀记得论证报告提交节点之前的通宵达旦,大家全天呆在办公室,虽然身心劳累,但是有一种精神在支撑,累了就趴在桌子上歇歇,困了就用凉水洗洗脸,喝杯咖啡提提神。经过大家的共同努力,最终顺利完成了论证任务。

迎难而上,在挑战中收获

作为团队唯一一名女同志,赵博士在飞秒激光时频传递技术研究最艰苦的阶段,日夜思索,愁得直掉头发。“这个项目实在是太难了!”她如是说道,“本来就很清瘦的我,变得更苗条了。从来没有做过的课题,细节不知道,指标达不到,只能一点点尝试。”虽说挑战巨大,但赵博士以身作则,从图纸、财务数据,到文档、汇报,按时完成各个时间节点任务,遇到各种问题毫不退缩,为团队中的年轻人树立了优秀的标杆。

不断创新是不断超越的动力

大家依稀记得2021年的夏秋两季做试验的场景。按照系统设计要求,激光光束往须返传播于相距500米的两栋高楼楼顶。在这个距离上,厘米级直径的激光光束须要经过室外大气链路汇聚至微米量级直径的光纤纤芯中,并且保持长期稳定,这好比在万米高空向地面穿针引线。此外,风和气温变化也会造成激光光束传播扰动,使激光对准更加困难,原来光学实验普遍在超净间进行,从未在室外环境下尝试,大家心里都没底。

吴博士和付博士,这两个初出茅庐的小伙子迎难而上,每天时刻关注天气变化。在室外自由空间激光传输试验中,阳光严重影响实验系统调试,小伙子就从天黑前开始试验,因为只有在漆黑的夜晚,才能看到标定光路所用的可见激光。

“在实际操作过程中,意想不到问题层出不穷,任何一个细小的环节都对试验结果造成显著的影响,”吴博士说道,“比如电梯运行也会对试验产生影响,当电梯启动之时光束就无法对准保持。” 小伙子们不断尝试,不断调整,逐步找到问题关键所在,一个个地解决,最终试验获得了成功。

谈到试验的艰苦岁月,付博士由衷地说道:“那段日子虽然很辛苦,但是我接触到了全新的学科领域,学到了很多书本上没有的知识,收获非常大。在实验成功的那一刻,我们都高兴地跳了起来,所有的努力没白费。”

航天人最擅长打攻坚战

赵博士是所里自培研究生。起初,他对光学专业并不是很了解,经过两年多严格的科研训练,当初青涩稚嫩的他已可以在科研中独挡一面。他大量阅读引用文献,逐步理清思路。在超稳窄线宽激光技术研究中,作为技术骨干,他完成了集成化设计,圆满完成了年度科研及博士课题任务。小赵说:“团队中的前辈为我树立了优秀的学习榜样,他们持续学习、不断拼搏的品质深深地影响着我。只有看得多、学得多,才能不断建立起科研攻坚的信心。”

这个团队年轻富有朝气,有浓厚的学术氛围。遇到不懂的技术难题,就不断地查阅各种资料,互相讨论。作为组长的杨主任,当组员遇到难题时候,他总是第一时间帮助解决,跟大家一起应对。在大家心中,杨主任作为团队的领头羊,无论是光学、电学还是机械,样样都是大拿,总是能将复杂问题解决。“从杨主任身上,我看到了一名清华博士应有的样子,我确实服气。”文哲博士说,“当遇到瓶颈问题、思路不清晰时,他经常给团队提出指导意见,鼓励大家肯定能搞定。在他的指点下,很快就找到了解决方案。”

杨主任告诉笔者:“激光时频传递和精密测量在未来国家建设与发展将发挥愈发重要的作用。我们看准了一些技术方向,将在这些方向上持续深耕,以“技术突破始于203、发展于203、成于203”的信念,孜孜不倦、笃行致远,为建成世界一流国防军工计量测试研究所贡献自己的力量。”

(吴巍)