点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

张弥曼重建的杨氏鱼的蜡质模型。古脊椎所供图

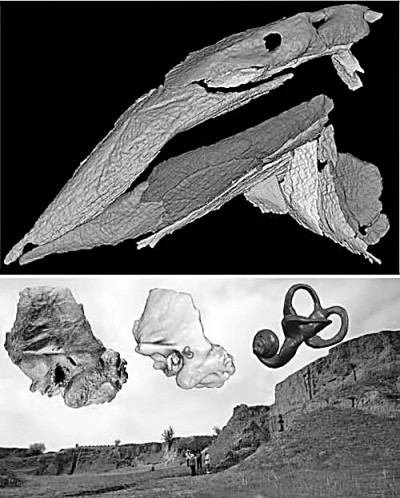

古脊椎所CT设备成果:(上)重建的全颌鱼上下颌;(下)许家窑人颞骨及其3D复原的内耳迷路。古脊椎所供图

付巧妹在研究中。古脊椎所供图

澄江化石地世界自然遗产博物馆。新华社发

古生物学是一门古老的学科,已经有两百多年的历史。历史上如始祖鸟、北京猿人等关键化石的发现都填补了生命演化历史的空白。如今,新的观测分析手段,诸如高精度成像与解析技术、分子古生物学技术以及大数据和自动识别等,给古生物学这样的传统学科注入了新的活力,从原有的以及新发现的化石中挖掘出大量前所未知的全新信息,让我们逐渐看清远古时代。

高精度成像与解析:无损伤、高精度了解化石内部结构

传统上,古生物学家通过肉眼、放大镜、光学显微镜、电子显微镜来观察和研究生物化石外表的宏观和微观结构。但是,生物化石的很大一部分信息量包含在其内部,需要古生物学家通过其他技术手段来揭示。如果化石样本数量很多,可以考虑直接破坏化石,暴露其内部结构。更为常规的手段是通过切片或磨片取得化石某一截面的二维结构信息,如果每个截面之间的距离相等,那么就有可能精确地还原化石内部三维结构,这就是连续切片或磨片。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称“古脊椎所”)张弥曼院士就曾应用连续磨片技术对肉鳍鱼类杨氏鱼的头部进行精细重建,揭示它没有内鼻孔,是原始的肺鱼,从而对寻找登陆鱼类的真正直接祖先作出了突出贡献。不过,这项技术必须经过磨片、素描、蜡片切割和堆叠成模等一系列极为费时而又对精确度要求极高的过程,因此其应用只能局限于数量很多、又非常重要的化石标本,但是这两个要求很难同时满足。

早在20世纪中叶,就有古生物学家尝试用X光“透视”化石,但简单地使用X光照射,只能取得照射方向上的一点模糊内部结构信息,要重建各个方向上的全部三维结构信息,就必须使用断层扫描技术,这有点像无损的磨片或切片。断层扫描(CT)最初在医学和制造业中发展起来,20世纪90年代开始,古生物学家尝试将此技术应用到化石研究中。由于化石比生物体致密得多,且不同化石的物质成分千差万别,直接套用医用CT机器往往很难达到理想的扫描效果,研发古生物研究专用CT就成为迫切需求。在这方面,我国走在了国际前列——2008年,古脊椎所与高能物理研究所和自动化所合作研制了全球首套专门应用于古生物化石研究的高精度CT,包括225kV显微工业CT和450kV通用性工业CT,并于2011年投入使用。这使得古生物学家能够方便、快速、高质量地对不同大小的脊椎动物(含人类)化石及现生生物的内部精细形态和显微结构进行无损检测和重建。应用这套设备,古生物学家迅速取得了一批重要成果,如古脊椎所朱敏团队对早期有颌鱼类内部结构的重建,补充了“从鱼到人”演化史上的关键环节;刘武团队对中国重要人类化石基于CT的研究,定量重建了远古人类的颅内模、内耳骨迷路等精细内部结构。

热河生物群是世界级的化石宝库,产出在演化史上极为重要的脊椎动物、植物和昆虫化石,其中许多化石精细、完整地保存了生物体的软组织,如鳞片、羽毛、毛发等的细微结构。可惜的是热河生物群大多数化石来自湖相沉积,保存为压扁的板状,其内部结构信息往往互相叠压,普通CT设备很难对其进行扫描和重建。在国家重大科学仪器设备开发专项支持下,我国研发了首台高分辨板状化石专用X射线显微层析成像设备Micro-CL(Computed Laminography)。这是目前无损检测大型板状标本内部结构的唯一手段,大大满足了古生物学界的研究需求,推动并加快了对热河生物群及其他类似保存状态化石研究领域的工作。这一技术后来在工业领域也得到运用,产生了可观的经济效益。

在此基础上,针对制约成像技术在古生物学中大规模应用的若干难点,如耗时长、机时有限、重建所需的计算机配置高、软件价格昂贵等,我国古生物学者正从多个角度继续探索,攻坚克难。

在加强研发的同时,使用新一代适合古生物学研究的商业仪器,可以进一步快速获取高解析度的化石三维结构包括超微结构信息。例如,最近古脊椎所引进的微纳能谱CT,可以同时获得化石内部各成分及其空间分布信息,进一步推动了对化石内部信息的挖掘,而且对于研究化石的形成条件和过程具有重要意义。古脊椎所研究人员还自主开发了免费的专门处理化石及生物体成像数据的渲染处理软件,推动这项技术在学科领域的大规模普及。

能量更高、更集中的同步辐射光源是满足成像技术精度和对比度高要求的唯一解决方案。以前古生物学家需要到国外如瑞士、澳大利亚等地的同步辐射光源线站进行扫描,国内的上海光源也提供了一种选择。值得一提的是,正在建设的北京光源(HEPS)突破了国际同类线站的局限性,是世界上最亮的第四代同步辐射光源之一,预计将在2025年底建成并投入使用。按照计划,我国将在北京光源建设全球首个专门针对脊椎动物演化、人类起源与古人类遗存研究的同步辐射光源成像和测试平台,可以实现高灵敏度、强穿透、低剂量、多尺度分辨、无损的3D化石成像。

与化石成像技术相伴的还有三维打印技术。随着三维打印价格的下降,这项技术也逐渐得到普及。将数字重建所得的化石内部结构模型三维打印出来,可以方便、直观地对这些结构进行观察研究,以任意放大缩小比例大量制作高精度的模型,用于科研、教学和科普展示。

分子古生物学:重建古生物演化历史的重要工具

古代生物死亡后,不同的有机物组分保留的时间长短不一,提供的生物的信息不同,而承载生物体内遗传信息的脱氧核糖核酸(DNA),成为重建古生物演化历史的重要工具。这一研究方法肇始于20世纪80年代,21世纪初期,受益于人类全基因组的发表和高通量测序技术的发展,古DNA领域开始蓬勃发展。斯万特·帕博是这一领域的奠基人,开创性地解决了DNA污染问题,搭建了世界上第一个古DNA研究的超净室,并设计出超净室的工作规则。他带领团队重构出尼安德特人的基因组,发现了丹尼索瓦人——首个仅通过古分子证据而确认的已灭绝古人类。2022年的诺贝尔生理学或医学奖也因此颁给了帕博。

古DNA提取物中常常包含大量污染DNA,使得测序的大部分DNA分子都是无用的信息,真正有用的常常不到测序数据的1%。对此,古脊椎所付巧妹研究员和迈耶研发应用了DNA捕获技术——通过设计DNA或RNA探针,像钓鱼一样把目标古DNA从海量的污染DNA中“钓取”出来。这项技术广泛应用于人类古基因组研究中,目前超过2/3的人类古基因组数据来自一个叫“1240k”的探针组的捕获数据。DNA捕获技术不仅使得对古DNA的测序效率大大提高,还能有效从一些棘手的样本中得到足够的数据。一个典型的例子是中国古南方人群的基因组研究。中国南方温暖潮湿的环境和当地的酸性土壤都不利于古DNA的保存,使得这片区域的古DNA研究一度处于空白状态。得益于该技术,广西古南方人群的基因组研究揭示了在农业传播之前,东亚和东南亚人群已有大量交流。

沉积物DNA分析是一种新兴的古DNA分析技术,可以不再依赖骨骼化石材料而从“土”中提取出古代生物的遗传物质。这种方法弥补了人类化石可遇而不可求的缺憾,极大地扩大了研究对象,打开了研究旧石器考古遗址人群演化的新窗口。2020年付巧妹团队和兰州大学合作,通过白石崖溶洞遗址沉积物,钓取35个样品的242种哺乳动物和人类的线粒体DNA,并使远古人类的DNA得以富集。这些古DNA与遗址的骨骼遗存相印证,证实了犀牛、鬣狗等动物的存在。还揭示白石崖洞的四个地层里有已灭绝的古人类——丹尼索瓦人的线粒体DNA。这是首次在丹尼索瓦洞穴之外的地方发现丹尼索瓦人,是支撑其曾分布广泛的有力证据。利用这种方法,丹麦哥本哈根大学研究人员2022年12月报道了从格陵兰岛冻土中提取到约200万年前的生物DNA,为迄今已知最古老DNA。该研究发现格陵兰岛曾生活着乳齿象、驯鹿、野兔和大雁等动物,不仅有如今还在当地能见到的苔藓、灌木、桦树等植物,还生长着白杨、杉树等如今通常生长在纬度较低地区的树木。

自2010年起,古脊椎所建立了国际一流水平的分子古生物学实验室,以古DNA技术为核心,在主攻古人群基因组研究的同时,并行开展动物古基因组、共生微生物及病原微生物演化、古蛋白质研究等衍生研究方向。2016年首次翔实地绘制出冰河时代欧亚人群的遗传谱图;2017年对田园洞人个体进行DNA测序,实现中国地区乃至整个东亚最古老人类的第一个全基因组测序;2018年从末次冰期前后迄今最古老的大熊猫化石成功提取到完整线粒体,揭示大熊猫新的线粒体谱系。2018年建立自动化实验平台后,实验速度快、精确度高、产量高,产出了系列重磅成果,例如,揭示东亚早期现代人的遗传多样性及长时间尺度下动态演化图谱;阐明华夏族群万年来的遗传连续性及不同文化人群的迁徙融合历史;阐述东亚特有适应性基因的选择机制;明确以台湾岛阿美族和泰雅族为代表的南岛语族与福建内陆古人群同源。这些研究更新、补充或修正国际学术界相关学术假说,为阐明华夏族群的形成过程及追溯南岛语族源流等提供了重要科学依据。实验室也在珍稀保护动物(如金丝猴、南方灰狼)演化研究上取得重大新发现,并推广至更多已灭绝动物及濒危动物研究领域。

蛋白质包含有丰富的生物遗传进化信息,在化石中留存的时间要比DNA长得多,且可覆盖古DNA目前所无法触及的时间与地域盲区,在人类及其伴生物种的演化研究领域具有广阔的应用前景。例如,已有国际研究团队从180万年前的动物牙齿和超过650万年前的蛋壳中获取古蛋白质。再比如,在炎热潮湿地区,古DNA难以保存,但有研究团队在亚热带的早更新世甚至上新世化石中成功获取古蛋白序列。这方面研究逐渐成为新兴热点,在2019-2020年,学术期刊连续发表的4篇重要成果,解决了夏河人、史蒂芬犀牛、步氏巨猿以及先驱人的系统发育问题,引发国际学界广泛的关注。我国已经加强这方面的布局,围绕重点考古遗址的相关样本开展研究,以期解决科学问题,助力产出重要原创性科研成果。

大数据及自动识别:有助于实现化石的自动鉴定

随着研究的深入,古生物学从定性描述进入定量的计算,引进统计学模型。研究中越来越关注生物多样性的变化、形态特征的宏演化。在古生物学中系统发育分析规模越来越大,涉及上百个物种,数千个性状。这些研究都涉及大数据,需要高性能计算机的协助。

为了建立古生代(约5.4亿年-2.4亿年)海洋生物多样性,南京大学樊隽轩团队遴选了3112个地层剖面、11268个海洋化石物种的26万条化石数据,团队结合了模拟退火算法和遗传算法,自主开发了基于并行计算的约束最优化方法。利用“天河二号”超级计算机,经过反复计算和验证,获得了全新的寒武纪-三叠纪海洋无脊椎动物的复合多样性曲线。

近些年来贝叶斯方法在古生物学中广泛运用,但是这种方法对于计算性能要求高,即使使用目前的高性能计算机一次运算也可能需要数周甚至上月的时间。不少古生物研究机构专门购置了高性能计算机,运行专门开发的分析软件。比如,近些年古脊椎所发表的重要成果大多离不开高性能计算机的支撑。

近些年科研人员基于深度学习、卷积神经网络,图像识别等等进行探索,以期实现化石的自动鉴定。在古生物学中微体化石的鉴定费时费力,而且很多是重复劳动,但是这一工作在油田钻井、环境研究中却必不可少。我们希望能够实现牙形刺、笔石、孢粉等由人工鉴定转向自动识别。这个领域刚刚兴起,距离成果投入实际运用还有很长的距离。这一工作有广泛的应用前景,建议有关部门以先期投入促进科研的开展;也需要专业的古生物学家建立鉴定准确的图片库以供机器学习,也需要人工智能等多学科交叉,以实现可靠的自动鉴定。

(作者:邓涛,系中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长、研究员)