点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

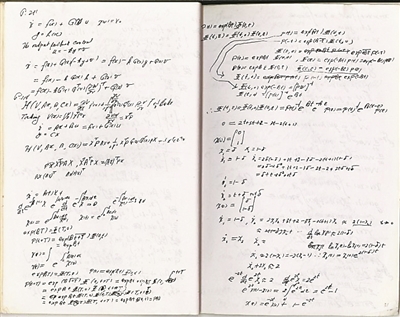

图为陈敬熊设计草稿本。 “老科学家学术成长资料采集工程”供图

1960年11月5日9点02分,一声轰鸣刺破戈壁的宁静,我国第一枚国产近程导弹“东风一号”从西北大漠导弹靶场冲天而起。导弹飞行7分31秒后,准确命中554公里外的目标,试验取得圆满成功。从这一天起,中国彻底结束了没有导弹的历史。“东风一号”导弹凝结了我国广大科技工作者的智慧与心血,是那一时期我国科技工作者潜心科研的结晶。

一份写满了数学计算公式的设计草稿本记载了“东风一号”导弹天线研制的科研历程。这本设计草稿出自中国工程院院士、电磁场理论与天线技术专家陈敬熊之手。在导弹天线研制过程中,陈敬熊不迷信权威,打破理论限定,找出了“麦克斯韦方程直接求解法”,解决了导弹天线研制中的关键问题,为导弹成功发射作出了重大贡献。

1957年11月16日,由于国防事业发展需要,以陈敬熊所在的军事电子科学研究院为基础,联合几家科研单位组建的国防部五院二分院(以下简称二分院)正式成立。自此,陈敬熊开始在二分院从事航天科研工作,成为新中国第一代航天人,踏上了毕生为航天科研事业奋斗的征程。

刚进院不久,陈敬熊就承担了一项重大任务,研制“1059”导弹天线。“1059”是以苏联“P-2”导弹为原型结合国内实际仿制的第一代国产导弹,陈敬熊研制的导弹天线是导弹的“眼睛”和“指挥棒”,没有天线的导弹就会失去行进的方向。但导弹天线不同于地面天线,它作为导弹的组成部分之一,有着丰富的形式和特殊的设计条件,因此研制难度很大。

为了尽早研制出导弹,大家劲头十足,抓紧时间攻关。当时,有关国家对关键技术守口如瓶,国内也根本没有可借鉴的经验。“道阻且长,行则将至。”大家迎难而上,决心搞清楚导弹天线设计原理,自力更生把导弹研制出来。陈敬熊带领团队昼夜攻坚,经过几次讨论后,将研制重点放在了高速飞行器的天线绕射问题上。

陈敬熊的工作是要解决导弹天线电磁波如何传播的问题。

当时,国际上已有人提出一些相关理论,被广泛使用的“赫兹势位法”是当时应用广泛、较为成熟的算法,但陈敬熊发现这些理论并不能很好地解决实际问题。当他提出创新方法时,很多人对此表示质疑,认为要打破权威,不可行也不可能。但陈敬熊对待学术问题从不迷信权威,不唯书、只唯实,坚持要开阔思路、寻找出路,把外国人没有做到的东西搞出来。

一次次的测量数据、科研论证,一次次的试验失败、艰苦求索……终于,陈敬熊创造性地提出了“麦克斯韦方程直接求解法”,通过简单、直观、不易漏项的运算,大大简化了金属圆锥体、圆柱体、抛物柱体等设计计算公式的推导,为导弹天线设计提供了科学理论依据,解决了导弹天线的关键技术问题,让“1059”导弹成为“有的之矢”。这一方法也成功打破了国外专家关于天线设计的理论限定,成为新中国科技工作者自主创新的典范之一。

1960年11月5日,在我国西北戈壁滩某试验场,“1059”导弹随着一声铿锵有力的“发射”口令腾空升起,在天空上划出一道美丽的弧线。飞行几分钟后导弹准确命中目标,发射取得成功。这枚被研制者们称为“争气弹”的导弹,就是后来大家熟知的“东风一号”。从此,中国彻底结束了没有导弹的历史。

陈敬熊用无数枯燥的图纸、试验、报告和方案,为“东风一号”插上了翅膀,飞上了蓝天。他首创的这种科学算法,也有效推动了“红旗一号”导弹天线的成功研制。此后,在我国空天防御系统研制起步时期,陈敬熊承担了研制“101”雷达、“102”雷达、“715”雷达等任务,一批重要研究成果相继问世。其中,相控阵雷达等多项技术填补了国内空白。

在几十年的科研生涯里,陈敬熊积累总结了一套适合航天事业发展的理论和经验,悉数传授给年轻的科技人员。退居二线后,他仍坚持学习和研究,时常用自创的算法把专业相关的数学公式重新推导一遍。陈敬熊不仅严于律己,要求自己“活到老,学到老,干到老”,而且还教诲学生,“我们要始终听党话、跟党走。建设科技强国,要靠一代代科技工作者接续奋斗”。

陈敬熊作为我国天线理论和制导雷达天线设计主要开拓者之一,一生都在为国家的航天事业不懈奋斗,用一颗爱党爱国的赤子之心谱写了一首生命的赞歌。

(作者:马 丽,中国科协创新战略研究院)