点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

上天、入地、钻海、登山,中国科学考察的“探针”,近年来一遍遍触摸人类未知的时空和领域。

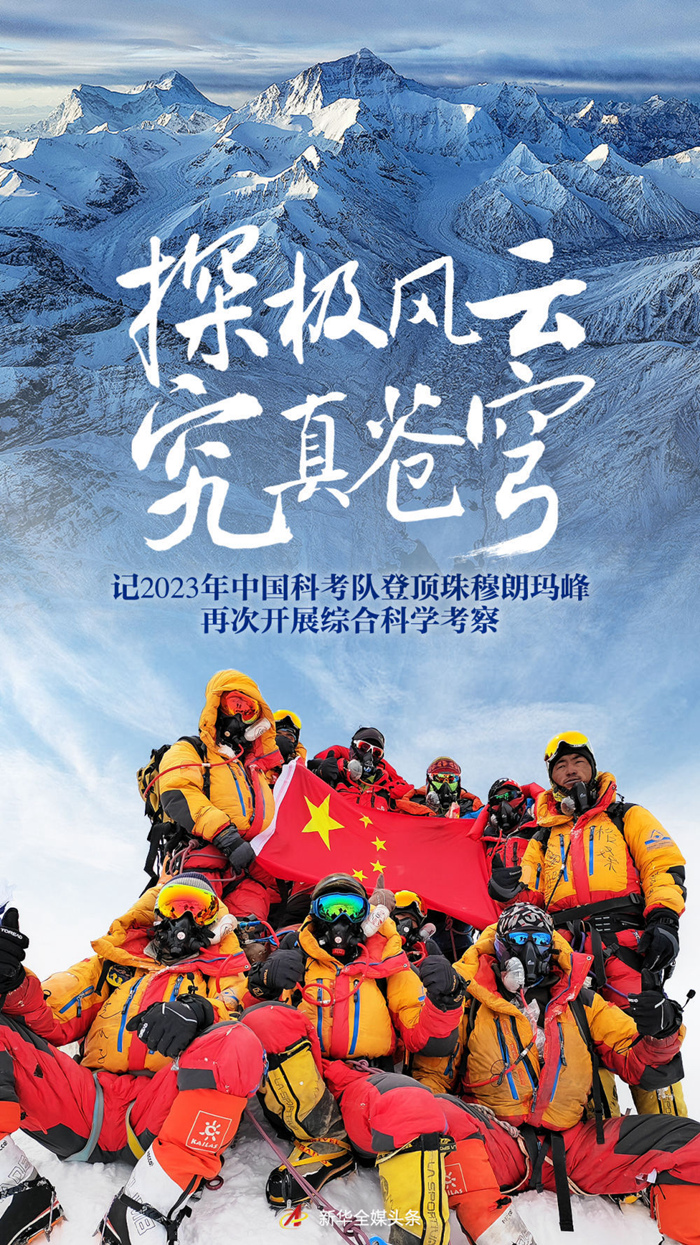

23日12时30分许,我国13名科考队员成功登顶珠穆朗玛峰。在人类首次登顶珠峰70周年之际,我国珠峰科考继2022年之后再次突破8000米以上海拔高度,巍巍珠峰再次见证历史!

当日凌晨3时,科考队员从海拔8300米的突击营地出发,历经数小时攀登,终于抵达海拔8830米的世界最高自动气象观测站。固定钢筋绳索,更换蓄电池,安装风速风向传感器……经过约1小时的紧张工作,气象站零部件升级工作全部完成。随后,他们攀登至8848.86米的峰顶,利用工具成功采集雪冰样品。

在海拔5200米的珠峰大本营科考指挥帐里,科考登顶队员每完成一项任务,科学家和工作人员都报以热烈的掌声、喝彩声。

这是珠峰登山大本营(5月9日摄,无人机照片)。新华社记者 孙非摄

2023年珠峰地区综合考察研究,是第二次青藏高原综合科学考察研究的一部分。自4月底以来,来自5支科考分队13支科考小组的170名科考队员,继续聚焦水、生态和人类活动,战高寒、斗风雪,在珠峰地区探索自然,追问科学,奋勇攀登。

再攀高峰:解开珠峰科考“新宝藏”

青藏高原被科学界称作“天然实验室”,而珠峰及其附近地区就是其中一块亟待被科学认知的璞玉。

今年珠峰科考的一项重要任务,就是对已架设在海拔5200米到海拔8830米的8套气象站进行维护和技术升级。

科考登顶队员在珠峰海拔约8830米处维护升级自动气象站(5月23日摄)。新华社特约记者 拉巴 摄

据第二次青藏科考高海拔气象梯度观测小组负责人赵华标介绍,维护升级重点考虑了极端环境下电池续航问题,在海拔6500米以下气象站新增了降水量观测,以获取更全面的梯度气象观测资料,为研究极高海拔的气象要素变化特征、冰川和积雪变化等提供基础数据。

今年科考的另一突破,便是时隔近60年后再次发现喜马拉雅鱼龙化石。喜马拉雅鱼龙在20世纪60年代青藏高原科考中被发现并命名。鱼龙化石的发现,直接证明珠峰地区曾是一片汪洋大海。

西藏定日三叠纪曲龙共巴组岩层中的鱼龙化石锥体(圆盘状物体)和肋骨。新华社发(中国科学院古脊椎动物与古人类研究所供图)

此次科考中,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所青藏科考队取得重大发现:在定日县岗嘎镇南部三叠纪曲龙共巴组的至少三个层位岩层中,发现确定无疑的脊椎动物骨骼的化石。从骨骼结构上判断,正是喜马拉雅鱼龙化石,这距上一次找到三叠纪喜马拉雅鱼龙已过去近60年。

中科院古脊椎动物与古人类研究所副研究员王维说,近期新发现的化石相当完整,必将为进一步研究这种珠峰地区“史前海怪”提供更多、更确切的科学信息。

中科院古脊椎动物与古人类研究所副研究员王维在珠峰登山大本营接受新华社记者采访(5月10日摄)。新华社记者 晋美多吉摄

“作为重要发现,科研人员将优先对鱼龙化石进行研究。”中科院古脊椎动物与古人类研究所所长邓涛说,科研人员将尽量还原两亿年来高原的生命演进史。

稀有金属资源分队长、中科院地质与地球物理研究所吴福元院士介绍,“青藏高原矿产资源丰富,我们在珠峰地区发现了以琼嘉岗锂矿为代表的稀有金属矿产。珠峰科考能为进一步揭示喜马拉雅地区稀有金属矿产的分布提供重要的支撑作用。”

新发现让人振奋,而随着2023年珠峰科考的推进,各科考分队的新探索陆续亮相。

科考登顶队员在珠峰峰顶取雪冰样品(5月23日摄)。新华社特约记者 拉巴 摄

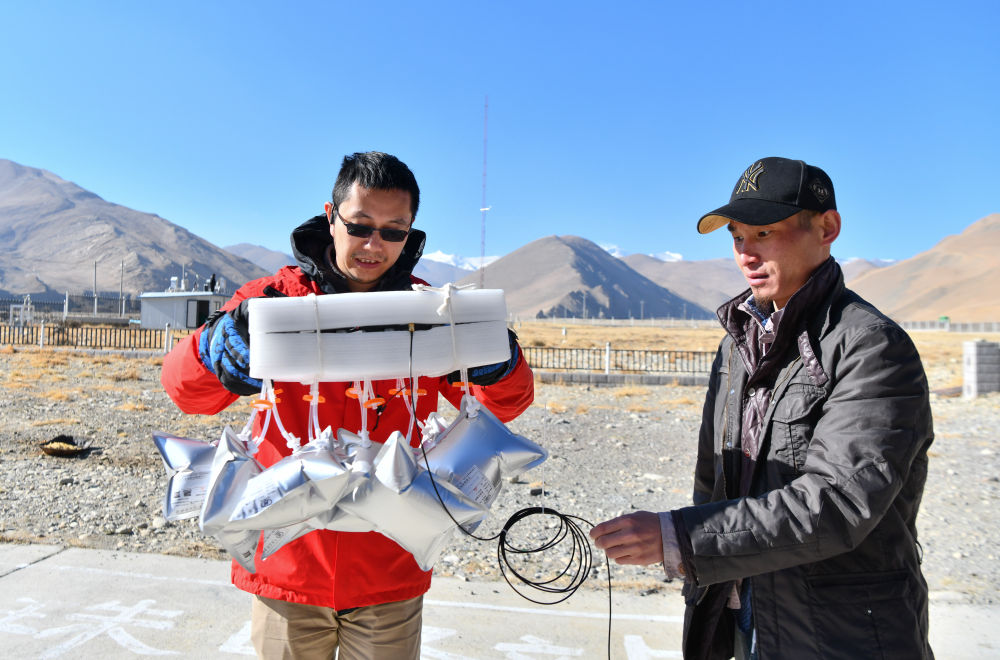

气候变化与生态系统碳循环科考分队利用高精度的仪器和无人机开展大气温室气体的连续观测,以精准估算青藏高原碳源汇现状;古生物科考分队将在珠峰开展孢粉研究,首次探寻海拔6000米以上地区孢粉里的“独特密码”……

在中国科学院珠穆朗玛大气与环境综合观测研究站,科考队员利用科学仪器采集空气中的温室气体(5月10日摄)。新华社记者 晋美多吉摄

“今年科考具有更大的学科涵盖面,科考队员的代表性更加广泛,仪器设备也更加高端,特别是和探月工程合作创新的新型电池,将为峰顶极端环境仪器设备运行提供可靠能源供应。”2023年珠峰科考现场总指挥安宝晟说。

成果不断:“珠峰密码”正被逐步破译

珠峰是地球之巅,珠峰地区是感受全球气候变化的前哨。全球变暖对珠峰冰川的影响如何,是当前国内外科研人员和公众关注的热点之一。

“我们刚从珠峰6500米处钻取了一支新的冰芯样品。”中科院西北生态环境资源研究院副院长康世昌兴奋地说,冰芯将为了解珠峰地区气候变化历史提供丰富的信息。

在珠峰登山大本营,中科院西北生态环境资源研究院副院长康世昌查看从珠峰海拔约6500米处钻取的冰芯样品(5月22日摄)。新华社记者孙非 摄

曾多次前往南极、北极考察冰川变化的康世昌说,从全球范围来看,冰川退缩和融化十分普遍。但与世界其他地区相比,珠峰地区及青藏高原的冰川退缩相对较慢。根据我国科学家钻取的珠峰冰芯记录显示,珠峰地区大气中人类来源的重金属和持久性有机污染物等,自工业革命以来呈增加趋势。

“青藏高原气候环境变化与世界其他地区紧密相连,可谓牵一发而动全身。”第二次青藏高原综合科学考察研究队队长、中科院院士姚檀栋说,“极目一号”Ⅲ型浮空艇、冰川雷达测厚仪、大气湍流观测系统等系列先进仪器的使用,有力提升了观测精度和探测水平。

中国科学院院士、第二次青藏高原综合科学考察研究队队长姚檀栋(左二)在查看观测仪器数据(2022年5月15日摄)。新华社记者孙非 摄

生态系统与碳循环分队长、中科院院士朴世龙介绍,在珠峰地区持续开展温室气体变化科考,将更全面地认识青藏高原的生态环境变化及其与全球环境变化的联动,为打造青藏高原生态文明高地作出更多贡献。

近年来,珠峰科考多领域不断取得新突破:架设世界海拔最高的自动气象站,首次获得科考和登山运动员在不同海拔适应期间的健康数据和样本,利用直升机和浮空艇新平台首次对珠峰地区二氧化碳、甲烷的垂直分布进行测量……

“2023年珠峰科考是第二次青藏科考不断拓展广度和深度的重要内容,相信越来越多的‘未解密码’将被‘破译’。”科技部副部长、第二次青藏科考领导小组办公室主任李萌说,第二次青藏科考启动以来取得了系列重要成果,在全球和区域尺度上有很多新的科学发现,在一些重要领域填补了空白,未来将进一步加强任务集成和成果凝练,服务青藏高原生态文明高地建设。

不止攀登:无惧艰险探秘“科学之巅”

1960年5月25日凌晨,我国登山队员王富洲、贡布和屈银华登上珠峰峰顶,五星红旗首次插上地球之巅。

图为1960年6月7日,人类历史上首次从北坡登顶珠峰的中国登山队队员王富洲(右)、贡布(中)与屈银华三人凯旋拉萨后捧花合影(资料照片)。新华社发

1958年至1960年,为配合这次登顶,中科院组织了一支46人的科学考察队,对珠峰地区进行了自然地理、地质地貌、气象、水文等方面的考察。

“20世纪五六十年代,珠峰的登顶也叫登山科考,登山是第一目标,科考工作能做多少做多少。”姚檀栋院士介绍,后来科学家们作为独立力量在珠峰地区做各种科学考察,能做到的大多是海拔五六千米高度的研究,8000米以上的科研样本很少。

60多年来,一批又一批的登山者和科研人员来到梦寐以求的珠穆朗玛,用脚步丈量她的高度,用科学的态度认知她的神秘,不断给出科研诸多领域的“中国答案”。

这是珠峰中绒布冰川(5月15日摄,无人机照片)。新华社记者晋美多吉 摄

追寻科学答案,离不开经年累月的孜孜以求。“在珠峰地区我时常感觉到两方面的穿越和链接。”王维说,“一是与古生物的链接,一是与老一辈科学家的链接,我们的研究都是站在前人的肩膀上,将前辈的研究与我们的发现相结合,解读出新的故事,这是跨越时空的致敬!”

在珠峰脚下的绒布河畔,科考人员在采集水生生物样本(5月22日摄)。新华社记者 孙非 摄

“每一次登顶,都是向她致敬。”珠峰科考登顶队成员边巴顿珠第7次成功登顶珠峰,“将自己的登山事业融入国家科考事业中,贡献自己的微薄力量,我感到特别荣幸!”

人类活动变化分队长、中科院院士朱彤认为,“青藏高原科考与我们的生存环境、生态平衡、经济发展等密切相关,从新科学问题提出到新技术应用,科考永远也在勇攀高峰,珠峰科考就是典型范例。”

知难而上,同心协力,只为更深刻地认识珠峰、保护珠峰。

“珠峰科考已实现从‘我要征服你’到‘我要了解你’的思路转变,青藏高原正成为科学考察研究的‘新高地’。”姚檀栋表示,近二三十年来在国家重大基础研究项目的支持下,我国在冰川变化、气候变化、生态变迁等领域的科学研究,已在国际上处于第一方阵。

这是珠峰科考登顶队队长扎西平措(5月18日摄)。新华社记者晋美多吉 摄

探极迎风八万里,究真天地阅古今!中国科学考察正担负起研究人类生存、守护地球生灵的崇高使命。

文字记者:曹健、林建杨、陈尚才、张泉、田金文、曹槟

视频记者:洛卓嘉措、索朗德吉、朱聪、陈泽鹏、韩依格

海报设计:赵丹阳

编辑:储兴华、刘莲芬、任正来、胡碧霞、程昊

统筹:方思贤、黄小希