点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

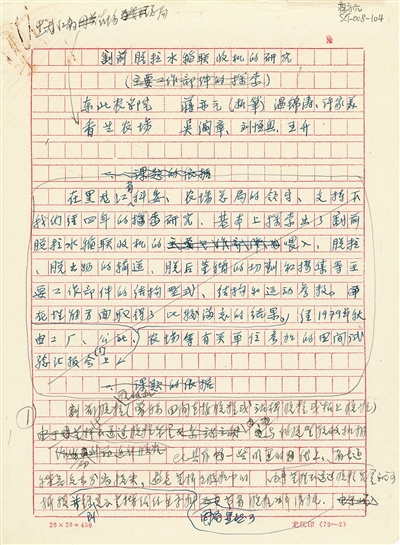

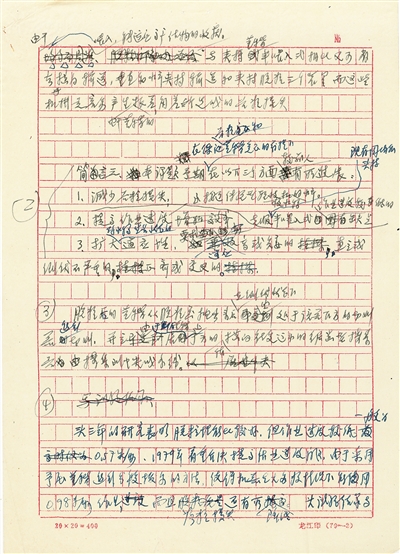

蒋亦元关于“割前脱粒”技术的研究手稿。

“老科学家学术成长资料采集工程”供图

【科学家手稿】

◎钟卫宏

春种夏管,秋收冬藏。夏天,在东北这片肥沃的土地上,农作物长势喜人。待到秋日,这里又会换上另一幅田园图景。金黄的稻谷铺满大地,一排排水稻收割机穿梭在稻田里,脱粒、收割、粉碎稻秆等工序一气呵成,谷粒、稻秆有序分离,确保颗粒归仓。

如今东北水稻收割的高度机械化,离不开一位在“北大荒”的黑土地上不辍耕耘的科学家。他历经33年,攻克了国际公认的难题,发明了国际首创的“水稻割前脱粒收获机器系统”。他就是中国工程院院士、我国农业机械化专家蒋亦元。

20世纪60年代,蒋亦元在香兰农场工作时发现,虽然有联合收割机,但在收水稻时,农民更愿意先人工把稻子割下来,再用机器脱粒。究其原因,是由于使用机器收割,水稻落粒损失严重。一粒米,十滴汗。看着落在土地里的粮食,蒋亦元和辛勤劳作的庄稼人一样痛在心里。切身的经历和黑龙江农垦局的重托,让蒋亦元下定决心开始向“割前脱粒”这一世界农机界公认的难题发起冲锋。

“割前脱粒”是将传统的“先割后脱”颠倒过来的一种新工艺。这种收获方式可以追溯到上千年前,欧洲高尔人对此就有过探索。19世纪中叶以来,澳大利亚、日本、美国等多个国家也曾进行过相关研究,国内多个单位也试图在这方面取得突破,但始终没有结果。

蒋亦元工作地点远离都市,信息闭塞,缺少资料和设备,只有几位志同道合的同事和大片的稻田。正是在这种极端简陋的条件下,他开始了“割前脱粒”的研究。面对重重困难,他带着一股不服输的劲头,努力寻找着打开这一禁区的钥匙。

为从根源上发现问题,蒋亦元常常趴在稻田中,仔细观察机器作业情况,思考怎样设计机器,总是带着一身泥巴、两手油污,与同事一起讨论样机方案,确定机器总体布局及各零部件结构和工艺,反复计算每一配置的尺寸……

蒋亦元在日记中曾这样记录了研发试制的情况:“76年4月底讨论方案;5—7月底计划完成设计;到8月3日,距水稻收获仅50天,机器图纸尚未完成,能设计绘图的人员实在太少。”从这寥寥数语中不难看出任务之重,难度之大。紧要关头,他迎难而上,不舍昼夜地分析计算,亲手绘制整机的配置图,和同事们夜以继日地奋战,终于赶在1976年9月下旬水稻开镰收割之际,完成了第一代样机的试制,并立即进行田间试验。

样机开进水稻田,水稻穗头在仿形拨禾轮的扶持下进入脱粒带间隙,迅速被脱光籽粒,穗轴与茎秆依序从中抽出,并立即被割刀切割成条,铺放在田间。成功了!试验证明,样机的作业性能可以满足自动化割前脱粒的需求。

这台样机的诞生前后耗时三年多,像一支箭矢划破了“水稻割前脱粒”研究领域中凝固良久的沉闷空气。这一成果在国内外引起强烈反响。美国著名农机教授亨特博士甚至专门写信说:“我确信它将是为水稻种植者造福的一项重大发明。”

在一片赞扬声中,蒋亦元没有止步。

1986年,面对第二代样机研制的滑铁卢,蒋亦元没有气馁。1988年秋,第三代样机诞生了。实验结果令人惊叹:脱粒损失远低于国家标准,谷粒不破壳、不破碎,可做种子用。1999年,第四代样机“4ZTL-1800型割前摘脱稻(麦)联收机”问世。它作业速度快,收获正常生长状态下的水稻,谷粒损失少,清洁率高。其鉴定结果为“国际首创、国际先进水平”。2007年,在解决了潮湿、青绿稻秸在切割器上堆积的问题,运输管道物料堵塞的问题以及沉积箱内排料不畅等问题后,“4ZTL-1800 型割前摘脱稻(麦)联收机”向商品化迈出了一大步。

经过20余年的技术优化和创新,千余张图纸的重新构思、设计,数千个零件的从头研制、组合,蒋亦元终于迎来了丰硕的成果。但蒋亦元并没有过多沉浸在鲜花和掌声中,他换上农田鞋,又一次走向田间。他亦希望能有更多的后来者,为颗粒归仓贡献力量。

(作者单位:中国科协创新战略研究院)