点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:赵运涛

最近,在四川成都举办的第81届世界科幻大会上,我国科幻作家荣获雨果奖。这是我国科幻作家第三次摘得世界科幻领域最高奖项。

如果我们把目光投向历史典籍,会蓦然发现,我国古人就有着脑洞大开的想象力,他们的科幻能力和创造能力一点也不弱。现在流行人工智能“机器人”,其实我国古人就有相似的创意和想象了。在这个世界最高规格科幻盛会在中国举办之际,我们不妨回顾一下,各个朝代古人想象中和实际制作的“机器人”是什么样子。

大约成书于汉代的《列子》中写了一个周代的故事。一位叫偃师的人给周穆王造了一个“机器人”,会唱歌跳舞。在给周穆王表演的时候,它偷偷向周穆王左右侍妾抛媚眼。周穆王大怒,要杀偃师。偃师慌忙解释说,这是假人,不信拆开看看。拆开之后,周穆王发现,“机器人”是由革、木、胶、漆、白、黑、丹、青制成的,肝胆、心肺、脾肾、肠胃,筋骨、肢节、皮毛、齿发等都是假的。当周穆王把它的心拿出来,它就不能说话了,把肝拿出来,它就看不见东西了,把肾拿出来,它就不能走路了。如此看来,这个机器人极为高级。五脏与身体活动能力的对应关系,体现了古人对人体的认识。

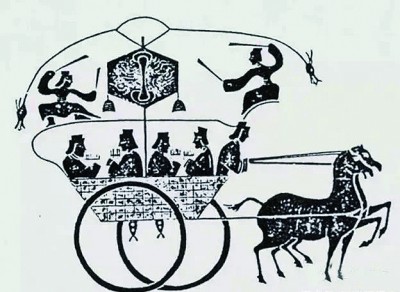

汉代画像石中的“计程车”——“记里鼓车”是古人发明的测算里程的计量工具。作者供图

周穆王是西周的,再来看一则东周的。《拾遗记》记载,周灵王时期,有叫做“机妍”的玉人,能够自己转动。

再来看看秦朝的“机器人”。汉晋时期的《西京杂记》记载,刘邦进入咸阳宫,在秦朝府库中发现不少珍宝,其中就有十二铜人,都有三尺高(按秦尺,70厘米左右),在同一张席子上。每人持一种乐器,或琴或筑或笙或竽。铜人衣服华丽,如真人一样。席子下有两根铜管,上边的管口离地数尺,从席后伸出。其中一根管是空的,一根管里装有手指那么粗的绳子。一个人吹空管,一个人扭动绳子,琴筑笙竽就会一齐鸣奏,和真人所奏音乐没什么两样。

唐段安节《乐府杂录》记载,汉高祖刘邦征讨匈奴,在平城被围。谋士陈平想了一个计策,他知道匈奴首领的妻子爱吃醋,于是制造了一个美女“机器人”在城头跳舞。果然匈奴首领妻子看到后,以为是真人。她担心攻下城池,单于会纳此女为妾,影响自己的地位,于是劝单于退兵。就这样,陈平靠着这个跳舞的“机器人”,解了刘邦的平城之围。

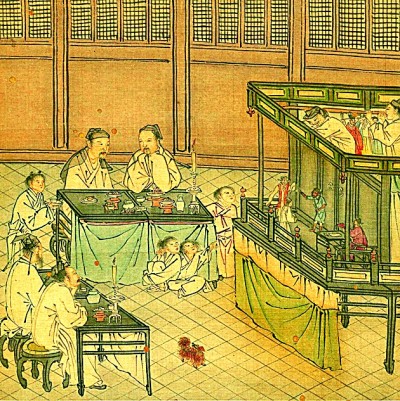

李嵩的《骷髅幻戏图》表现了宋代特别兴盛的民间伎艺“傀儡戏”,画中描绘了大骷髅操控小骷髅的场景。作者供图

东汉王充《论衡》记载,汉代李子长发明了一个木头人,可以断案,把犯人带到它面前,如果有罪,这个木头人就不动,如果无罪,被冤枉了,这个木头人就站起来摇头。

《三国志》记载,一个叫马钧的人改进了一套进贡来的、不会动的杂技木人。他用木头做齿轮,设机关,用水作动力,这套杂技“机器人”在戏台上可以奏乐跳舞。还有打鼓、吹箫、叠罗汉的,有丢木球、掷剑、走绳索、翻筋斗的,动作灵活。“机器人”还能坐堂审案,做出舂米磨面、斗鸡等各种各样的动作。

《晋阳秋》说,晋代的区纯制作了一个木房子,又制作了一个木妇人在其中。人一敲门,妇人就会来开门,行完礼,就又进去,把门带好。他还做了一个饲养老鼠的游戏器具,四四方方的一个盒子,开四个门,每个门前都有一个小木人,把四五只老鼠放进去,老鼠要出门,木人就会用槌锤老鼠,每个门都这样,老鼠永远出不来。此外,他还做了一个可以自动加工粮食的小木人,可见其心灵手巧。

唐《朝野佥载》记载,南北朝时期北齐的兰陵王聪慧过人。他制作了一个会跳舞的“机器人”。每次宴会时,兰陵王想要劝谁喝酒,他就能控制这个“机器人”捧着酒杯向对方作揖劝酒。人们不知道其中的原理是什么。

戴进的《太平乐事图·观戏》展现了明代人看傀儡戏的场景,戏台上的小“机器人”惟妙惟肖。作者供图

隋朝第二个皇帝杨广,在登基之前和文士柳抃就是好友。《隋书》记载他登基之后,因为礼制原因,有时不便把柳抃召进宫内。杨广于是命人照柳抃的模样做了一个仿真“机器人”。装上机关,这个机器人能坐能站,还能叩拜。杨广每次在月下喝酒,想起自己这个好友时,就让人把像柳抃的“机器人”取来,与他一起对饮欢笑。这个“机器人”有点克隆人的水平了。

旧题唐颜师古撰《大业拾遗记》(大约成书于宋代),记载隋炀帝和群臣一起欣赏《水饰图经》上记载的各种水力机械“机器人”:有神龟背着八卦从黄河里爬上来献给伏羲,河图洛书的故事,有大禹治水、姜嫄履迹、武王伐纣、吕望钓磻溪、刘备渡檀溪、周处斩蛟、秋胡妻赴水、屈原沉汨罗水、巨灵神手劈华山、巨大鲸鱼吞舟船等七十二种故事。上面的人物、动物都会随着水的流动而活动,简直就是古代的电视机,节目属于影视频道。还有艺术频道,书中记载有的小船,上边有木人演奏乐曲,有的木人击磬,有的弹筝,有的鼓瑟。还有的木人表演各种杂技,如舞剑、爬竿、掷绳等。在看“电视”节目的时候,还有倒酒的“机器人”,在劝酒的小船上,一人拿着酒歪立于船头,一人捧酒钵站在后边,一人在船后撑船,两人在中央划桨。酒船到了客人面前就会自动停住,船头拿酒的小木人就会把酒递给客人,然后客人接过杯喝酒,把杯子还回去,小木人就接过杯子,转身从捧着酒钵的小木人那儿拿过来木勺,再将空杯斟满酒,然后划向下一位客人。斟酒“机器人”的小船总能找到需要酒的客人,定位异常准确,而且行驶比较快。当载着各种传说故事的小船沿岸绕池一周时,斟酒船已经绕池三周了。

唐代还有劝酒的“机器人”。唐《朝野佥载》记载,有个县官叫殷文亮,他喜欢制造一些小玩意,且喜好喝酒。有一次他制作了一个身着华丽服饰的木人。和朋友们聚宴饮酒时,这个小木人就会按照次序给客人斟酒、敬酒。如果你酒杯里有酒,没喝完,他会识别出来,就不斟酒。殷文亮还制作了一个女“机器人”,可以唱歌和演奏乐器。如果你酒没有喝完,她就连唱带吹地催促你继续饮酒。

唐《朝野佥载》还记载,有一个叫杨务廉的人,制作了一个木僧,这个“机器人”手里拿着一个碗向人们乞讨,碗中的钱满了,就会触发机关,木僧就说“谢谢布施”。大家都想听他说话,于是一天内,杨务廉靠这个投币“机器人”就获得了数千钱。

孟元老《东京梦华录》记载了宋代水上表演的“机器人”。船上有白衣小木偶人钓鱼,过一会儿真钓上活着的小鱼一条。“又有一小船,上结小彩楼,下有三小门,如傀儡棚,正对水中。乐船上参军色进致语,乐作,彩棚中门开,出小木偶人。小船子上有一白衣垂钓,后有小童举棹划船,辽绕数回,作语,乐作,钓出活小鱼一枚,又作乐,小船入棚。继有木偶筑球舞旋之类,亦各念致语,唱和,乐作而已,谓之‘水傀儡’。”

刘若愚《酌中志》详细介绍了明代“机器人”的故事表演。明代盛行表演的剧目有英国公(中国古代爵位)三败黎王,孔明七擒孟获,三宝太监下西洋,八仙过海,孙行者大闹龙宫等。

清初《虞初新志》记载,黄履庄七八岁的时候制造了一个长寸许的小木人,把它放在桌子上,就可以自动行走,木人的手脚也能自己动。清代《聊斋志异·木雕美人》中写了这样一个木雕美女,有一尺多高,穿着艳丽的衣服,跟真人很像。给狗安上一个小鞍子,她就可以骑在真狗的身上,把狗当成马表演各种马术。比如脚踩马镫,蹲藏到狗肚子一侧,从狗腰向狗尾滑坠,抓住狗尾飞身上狗,或者在狗背上跪拜站立,变化灵巧而不失手。她还会和另一个木雕男子一起表演昭君出塞的故事,木雕男子帽插野雉尾,身披羊皮袍子,跨在另一只狗身上跟在木雕美女后面,木雕美女扮演的昭君频频回头张望,男子则扬鞭追赶,跟真人表演一样。

清《埋忧集》记载了一位茅山道士,一个叫戴旷如的村民向他学习法术,道士从怀里拿出一个小竹筒给他,告诉他,要是有什么问题,对着竹筒询问,从中就会出来一个小人为你解答。戴旷如试了试,念动咒语,果然从竹筒中出来一个二寸许的小人,他跳在地上,瞬间长丈余。这个竹筒有点像“语言音响”,或者是我们手机上的语音机器人了。

这些古代文献中记载的“机器人”,有些是确实存在的,是古代科技水平的一种体现,有些可能是出于“想象”,属于科幻范畴。总之,从历代记载可以看出,我国古人在科技上并不缺乏瑰丽的想象力和强大的动手能力。

《光明日报》(2023年10月27日 16版)