点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

图片由作者提供

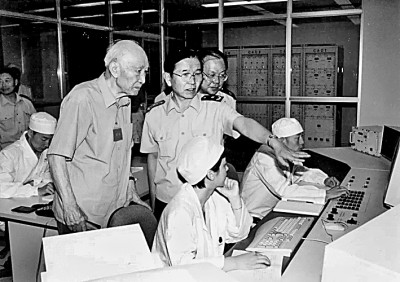

陈达(左二)向朱光亚院士(左一)汇报工作。图片由作者提供

【大家】

学人小传

陈达(1937—2016),江苏南通人。核科学与技术专家,中国科学院院士,南京航空航天大学材料科学与技术学院教授。1963年从清华大学工程物理系毕业,从事核科学技术研究工作。2001年到南京航空航天大学任教,创办“核科学与技术”学科。主编《应用中子物理学》等。

陈达院士去世7年多了,南京航空航天大学核技术与多学科交叉创新研究中心的工作室,至今仍然挂着他留给学生们的那幅字——“格致穷理,知行合一”。

为了中国的核事业,陈达院士在戈壁滩奋斗了30年后,全心教书育人,直到生命的最后一刻。“格致穷理,知行合一”是他对学生的期待,又何尝不是对他自己学术人生的总结。

去祖国最需要的地方

1963年,大学毕业分配,一共五个志愿,清华大学毕业生陈达只填了三个,都是到边远地区去。剩下两栏,一个是“是否愿意留校”,另一个是“是否服从分配”,他都空着。那时,学校领导看中陈达是个好苗子,几次动员他留校任教,陈达还是选择了大西北。他说:“我学的是核科学,就应该到搞核研究的地方去,边远不边远,无所谓。我完全是国家培养出来的,我不去最艰苦的地方,谁去?”

从小家中一贫如洗的陈达,从来没有忘记自己“完全是国家培养出来的”。

陈达1937年出生时,七七事变刚发生不久。民族深重的灾难,让原本就不富裕的陈家雪上加霜。小时候,家里没有灯,陈达就到邻居家,挤在一个小角落里借光看书、写作业;家里买不起纸笔,他就找一根枯树枝,在泥地上练字。无论条件多么艰苦,陈达从未放弃过学习。他的努力有了收获,1957年,他如愿收到了清华大学的录取通知书。

被清华大学录取了,陈达却为学费犯了难。因为学费还缺35元,他差点放弃这次入学机会。父亲已经安排好了,让他去上海的一家工厂当学徒。距开学仅有几天时,陈达在路上偶然遇到了他的小学老师、时任县教育局局长曹锦琪。曹老师听说了他的情况,资助了一些钱,再加上全家借的、凑的,陈达终于能北上清华,开启求学之路。

“家里一直很穷,可算是赤贫。没有党和政府的扶助,我连学都上不了。”陈达在清华大学读书的那几年,学校减免了他大部分费用,还发放了助学金。“报效祖国”的种子从那时起就埋在了陈达心中,这也是他刻苦学习、努力钻研的重要动力。

星期天没课,陈达就去图书馆读书,通常在图书馆还没开门时就赶到,直至晚上9点闭馆才回宿舍,连续学习十几个小时,练得一身“坐功”。他常说:“这为我后来参加工作,在科研一线能长时间坐得住,打下了很好的基础。”

最终,26岁的陈达还是离开了北京,一头扎进地处戈壁荒漠的核试验基地。这一去,就是30年。从风华正茂到两鬓斑白,陈达用青春回报祖国的培养,建立和完善了一门叫“核爆诊断学”的学问。

“采摘”蘑菇云的勇士

“我们国家一共进行过45次核爆试验,我参加了41次。”多年以后,在给学生讲核工程专业导论课时,陈达经常这样开场。

1964年,在中国第一颗原子弹爆炸4个月前,陈达随队抵达茫茫戈壁滩。戈壁滩天气恶劣,昼夜温差大,白天地表温度有时超过72℃,到了夜里,狂风能把帐篷刮起来。陈达和同事们不停奔波,“穿着胶鞋都烫脚,每个人都鼻子出血,嘴唇干裂”。物资也很匮乏,6个人挤在一顶小帐篷里,喝的是河水,微量元素超标,很容易拉肚子,主食是玉米糊糊和窝窝头,蔬菜基本就是萝卜、白菜,还有发芽的土豆。

陈达知道,选择了大西北、选择了这份事业,就意味着放弃了安逸舒适的个人生活。多年以后,陈达常常会怀念这段时光,虽然艰苦,但充满豪情。

1964年10月16日下午3时,一朵耀眼的蘑菇云,在罗布泊的沙漠中腾空升起,“东方巨响”震惊了世界,中国首次核试验成功了。

核试爆之后,人们最关心的是爆炸威力有多大。判断爆炸威力,有一个专门的学科,就是“核爆诊断学”。陈达要做的,就是“核爆诊断”,简单说来,就是采集原子弹爆炸后的核反应产物,对其进行分析。

取样工作,需要有细致的工作计划,选择恰当的时间、地点,既要尽量避免核辐射带来的危害,又要保证数据准确可靠;既要在地面取样,也要在空中取样。地面取样相对容易,原子弹爆炸后,在预先确定的地点取出特定样品或残留物即可。空中取样则要复杂很多,必须在蘑菇云腾空之后,在极短的时间内,对空中颗粒进行不同层面的采样。核试验烟云尚在翻腾,陈达和同事们就穿着厚重防化服,登上卡车,冲到前线取样。

取到样本之后,要对样本进行分析,评估爆炸效果。分离样本中的不同粒子,是一个很大的挑战,“把颗粒都挑出来,相当费劲”。陈达和同事们十个人一组,分析研究各种分离方法。经过数十年的努力,陈达提出了“严重分凝条件下裂变威力诊断方法”,攻克了这一关键性技术难题。

氢弹试验的测量比原子弹试验还要复杂,内容、方法都有所不同。陈达说:“每项都要做到非常非常细,有的测量误差要精确到千分之一,经过几年努力,我们的氢弹测量误差和国际上差不多。”

1976年年底,南京航空学院(今南京航空航天大学)向当时的国防科委提出将“长空一号”无人机改装为核试验无人取样机的建议,并于次年获得立项。从1977年9月到1980年10月,南航的长空一号(CK-1A)核试验无人机成功完成4次取样任务,取样结果有力地支持了陈达等科研人员的核诊断工作。这是陈达与南航第一次结缘。

“绝无退路,只能成功,不许失败”,这是陈达对自己工作的要求。耗费了大量精力的试验,容不得半点失败,这让陈达坚定了与问题“死磕到底”的态度。想尽一切办法攻克难题,这种不服输的精神,在陈达身上体现得淋漓尽致。1970年,为了研究一种材料的燃耗测试技术,陈达半年多没睡过一次安稳觉。常常是刚躺下来,有想法了,马上就爬起来。累了,倒下睡一会儿,一醒,用冷水洗把脸,继续做。就这样,靠一把计算尺,一台手摇计算机,半年后,陈达硬是做出了一个堪称完美的方案。

“起先的10年,是学习,是积累;后来的10年,认识开始深化,能够主动提出一些有新意的东西;接下来的10年,在自己领域内,才找到一点自如的感觉,能够提出问题、解决问题了。”这是陈达对自己从事核武器试验工作30年所作的总结。

回首30年寂寞、艰苦甚至危险的生活,陈达从没有后悔过。虽然条件非常恶劣,家庭也作出了很大牺牲,但“我终生无悔,能为国家、为人民做点力所能及的事情,把我在学校学到的知识,应用到国家的国防事业上,我就心满意足了”。

从核武器到核医学

“我一生都是在从事核科研工作,现在的年龄,有了积淀,也有了更多的相对成熟的想法,也更能发挥自己的能力与长处。”2001年3月,已经从研究所工作岗位退休的陈达,到南京航空航天大学任教。

陈达在南航的办公室布置得很简单,里面的物件很多都与大西北的工作有关。两幅照片,一幅是中国第一颗原子弹爆炸景观照,另一幅是中国首次氢弹爆炸景观照;一幅字,写着“雅气和辉”四个大字和“气清更觉山川近,心远愈知宇宙宽”两行小字,是以前的同事送的。陈达还有一架陪伴了他几十年的手风琴,他曾告诉学生:“我在戈壁滩30年搞核爆诊断,在艰难困苦的环境里,我们很乐观,有时还排练文艺节目,这架手风琴一直跟随着我。”

2001年12月,中国科学院公布院士增选结果,陈达当选中国科学院院士。南航校园沸腾了,陈达却告诫自己,要低调做人,“昨天是一般专家,今天当了院士,不可能一夜之间水平提升了,要在今后工作、生活中更加努力学习,谦虚谨慎”。

此后,国内许多知名大学纷纷向陈达抛出橄榄枝,邀请他前去任教。面对丰厚的待遇,陈达表现出一贯的冷静,“我经常说做事先做人,学校看重我,我是不会离开南航的,也不会离开材料学院!”陈达对南航的同事表示,一定要在核学科建设方面创出业绩。

陈达在工作上永远都是干劲十足、不知疲倦,让大家敬佩不已。到南航工作后,陈达转入核技术应用领域。外国学者将核技术应用于医学诊疗的尝试,给了他很大启发。他认为:“核与辐射既然可以聚焦能量作为武器,那么把癌细胞视作敌人,让射线对准癌细胞,精准投放能量,这不就可以更有效地治病救人吗?”从此,陈达开始了面向治疗癌症的放射医学物理研究,在南航创建了医学物理系,这也是全国第一个医学物理系。在学校的支持下,陈达将核科学与医学、材料学等学科的交叉领域研究作为南航核科学学科的发展方向,开始了人生的第二次“创业”。

其中一项工作,是研究如何用放射线杀死肿瘤,这需要多维研究。“用放射线来杀死肿瘤周围的癌细胞较容易,杀死中间的要困难些,必须加强剂量,因此,放射线必须适时调整。体外照射的射线从人体外射入时,也会给人体带来副作用。”为了加强诊断准确性,减少副作用,增加医疗效果,陈达带领团队开展了卓有成效的研究。除了常规放疗手段之外,他还瞄准硼中子俘获治疗技术、重离子放疗技术等治疗癌症的前沿技术,干劲十足。

2007年,核技术本科专业得到主管部门批准,核医学物理系更名为核科学与工程系。在陈达的带领下,南京航空航天大学核技术专业逐步发展、壮大,拥有了完整的学科专业体系。陈达清楚,他做的这些工作,虽然意义深远,可是由于种种原因,并不能在短时间之内体现出价值。对此,他既深感忧虑,又极富信心:“虽然在学科发展、推动医院设立医学物理师岗位等方面进展缓慢,但在科学家们的推动和呼吁下,高端仪器的研发已经得到有关部门的关注。这是一门关怀人类的科学,是为民谋福祉的事业,一定要有人去做。”

在20多年前,陈达就预见了“硼中子俘获放射技术(BNCT)要真正走向临床,采用加速器中子源替代反应堆中子源才是正确的发展道路”,要求团队积极开展这一领域的研究工作。2015年,他的团队开始与相关单位合作启动加速器BNCT系统开发工作。2021年8月,我国首个按照ISO-13485医用标准研制的加速器BNCT装置在厦门完成组装调试,超热中子束流效能和最大可治疗深度指标均达到世界领先水平。2022年8月完成国内首个含硼药物大规模临床前研究。2022年10月正式启动了第一批14例人体临床研究。

无论是在科研上,还是在生活中,陈达的进取、无畏与淡然,都是年轻一代的榜样。唯一能让他激动的,是他的研究成果真正运用到了造福大众的事业之中。他常说:“对于得失,个人不应看得太重、计较太多。”

走上三尺讲台

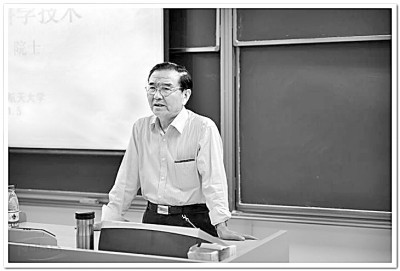

在南航,陈达院士不仅给研究生上应用中子物理学课,还给本科生讲核反应堆物理分析课。

“做科学研究我在行,教书育人是半路出家,讲课艺术还要提高。”陈达总是说,走上讲台对他是一个新挑战,但他没有犹豫,“核反应堆物理分析课的师资稀缺,我要亲自来教。”陈达花费了大量时间备课,几本厚厚的备课笔记本写得密密麻麻,为了更好分配课程内容,他甚至会将习题都做一遍。

在陈达心中,给学生上课是一件非常重要和严肃的事情,一定要兢兢业业,“每堂课都要讲好,‘差不多’‘没啥大毛病’可不行”。每次上课,他都是穿着正装走上讲台,不坐板凳,不用PPT,在黑板上用粉笔推导公式。

教会学生知识,更要为学生谋一个好未来。陈达始终关注着学生的成长发展,为了解国内核电行业对专业学生的需求,陈达奔赴各地相关单位考察。在秦山核电站参观访问交流过程中,当了解到国内第三代核电站的建设发展规划后,他很兴奋,“我们每年招两个班的核技术专业学生是无法满足国家需求的!”随后的发展,验证了他当年的判断。

2013年,陈达身患重病,不得不离开讲台,接受治疗。他经常向前去探望的领导和老师询问:“我现在不能上课了,导论课是怎么组织的?学生人数多了,实习怎么解决的?新开设的课程,学生反馈效果怎么样?学生找工作情况如何?教学上有没有什么困难?”他最关心的还是学生的课题研究进展和实验室的科研进展情况。

2016年7月,陈达院士与世长辞。家属遵照他的遗愿,将他的骨灰带回马兰,带到那片他魂牵梦萦的土地上。

陈达院士去世后的这些年,他曾经带领的科研团队立志以优秀的研究成果告慰先生,坚持服务国家战略需求和行业发展,已形成鲜明的“核+”学科和专业发展特色。“核+医学”之外,在“核+材料”方向,“核岛用高性能关键金属构件精密塑性成形技术及装备”成果获江苏省科学技术奖一等奖;在“核+航天”方向,面向深空探索的能源需求,围绕核电池等空间核技术应用领域承担了多项国家重点任务;在“核+仪器”方向,国家重大科学仪器设备开发专项“工业物料成分实时在线检测仪器的开发和应用”顺利通过验收并成功转化;在“核+环境”方向,针对核与辐射事故应急监测的“空中放射性环境监测系统”荣获国防技术进步二等奖,并已批量投入使用……

陈达院士去世后的这些年,每年清明节和他的生日,南航都会举行各种形式的纪念和学习活动:2017年8月,学校首届青年骨干教师培训班赴马兰开展理想信念专题学习;2018年10月,一尊陈达院士半身青铜塑像在南航将军路校区揭幕;2021年10月,陈达院士生前对南航学子的勉励题词影壁落成;2023年7月,南航主题教育调研团来到马兰烈士陵园祭奠陈达院士……

怀念陈达院士,是向先生致敬,也是为了鼓舞后辈勇毅前行。

(作者:陶杰 汤晓斌彭丽,陶杰系南京航空航天大学教授,先进材料与成形技术研究所所长;汤晓斌系南京航空航天大学教授,核科学与技术学科带头人,工业和信息化部空间核技术应用与辐射防护重点实验室主任;彭丽系南京航空航天大学党委宣传部新闻中心职员)