点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

新华社武汉5月6日电 题:武汉大学南北极科学考察团队:用青春丈量冰封之地

新华社记者李鹏翔、侯文坤

1.74米的身高、110斤的体重,戴着一副大框眼镜……初见25岁的褚馨德,很难将眼前身形单薄的年轻人与条件艰苦的极地科考联系起来。只有那因晒伤而至今发红的鼻尖在提醒,他刚在南极经历了约3个月的雨雪风霜。

褚馨德是武汉大学中国南极测绘研究中心博士生。去年,作为中国第40次南极科学考察队一员,他第一次踏上南极大陆,负责执行格罗夫山无人机航测及陨石分布航空调查任务。

打钻、切冰芯、采样、找陨石、飞无人机……在南极,褚馨德面对的是最低零下30℃的低温和最高10级大风的恶劣环境,作业难度陡增。因要通过屏幕来观察和操作无人机,戴口罩时眼镜容易起雾,戴手套操作又不够灵敏,他有时不得不把手和口、鼻等部位暴露在低温、强风、强紫外线环境下,几乎失去知觉。

褚馨德在格罗夫山执行无人机航测任务。(受访者供图)

褚馨德是武汉大学南北极科学考察团队的“新成员”。该团队成立于1984年,是以中国南极测绘研究中心为主体组建的多学科科学考察团队。自1984年鄂栋臣教授参加中国首次南极考察以来,团队先后有近200人次参与了39次南极科考和17次北极科考,是我国参加极地考察最早、次数最多、派出科考队员最多的高校团队。

40年来,团队参与了每一个中国南极考察站的创建工作,绘制我国第一张南极地形图,命名第一个中国南极地名,出版我国第一部南北极地图集,建立中国境外第一个北斗监测站……

荣耀背后,并非坦途。

南极壮美,却凶险。鄂栋臣教授参加中国首次南极考察时曾签下“生死状”;杨元德教授曾半个身子掉进冰缝,幸亏救援及时;周春霞教授乘坐的橡皮艇遇大风浪,差点翻覆……距上一次极地科考已过去10余年,但周春霞回想起一次次完成观测任务的惊险仍记忆犹新。“严酷环境下,科研作业险象环生,不少队员是从南极野外捡回了一条命,也有人落下冻伤等毛病。”她说。

这是2023年10月20日中国第40次南极科学考察队武汉大学队员在出征仪式上,左一为褚馨德,右一为耿通。(受访者供图)

极地科考充满挑战,也孕育机遇。533天,麻源源的三年博士生生涯一半在南极,发表了两篇SCI论文;克服极寒、缺氧,张胜凯副教授和队友28天挺进1200多公里,登上南极内陆冰盖最高点冰穹A并测定其精确位置和高程;历经16次极地考察,艾松涛教授和团队研发出我国第一个极地考察管理信息系统……

极地研究周期长、难度大,与一些热门学科相比,冷门且小众。这个团队却有一代又一代师生接力奔赴险地。中国南极测绘研究中心主任张小红第一次参加南极科学考察时23岁,如今已年近五旬。在他看来,年轻人接棒用青春丈量冰封之地的背后是传承。

“去过极地的老师和前辈总和我们分享那里的故事,也让我莫名有了憧憬。”耳濡目染下,一批批武大师生投身极地科考事业,27岁的中国南极测绘研究中心研究助理耿通便是其中之一,并在去年底踏上南极。

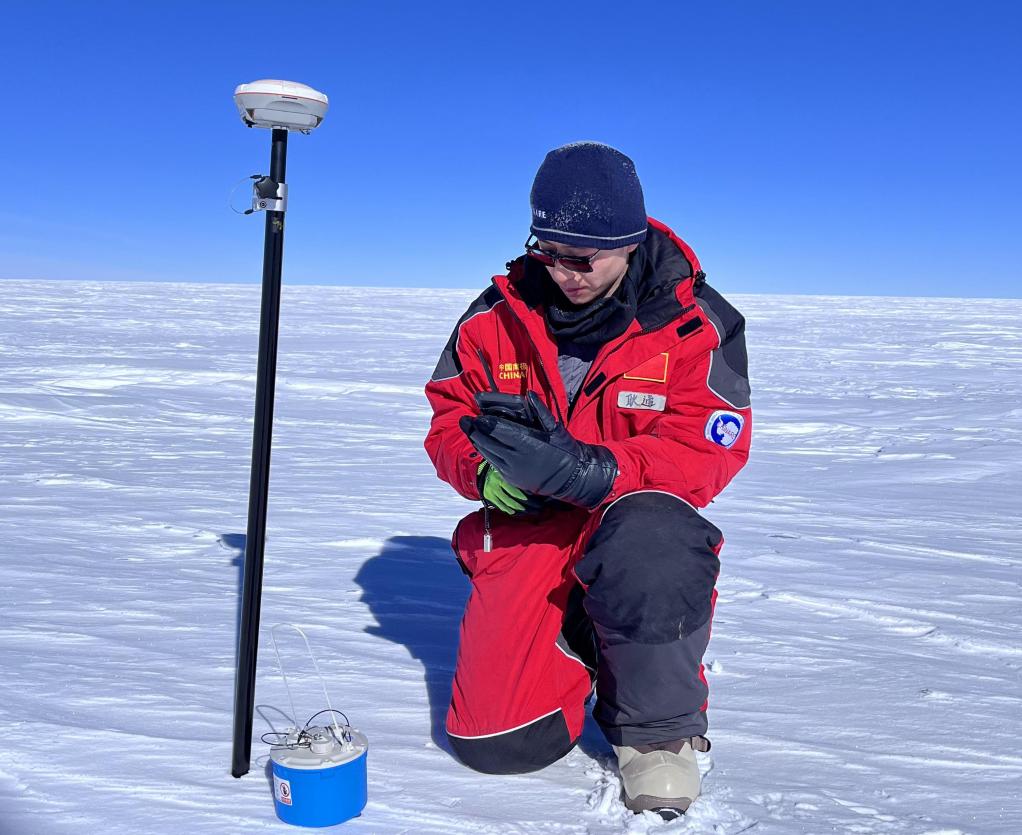

耿通在执行科研任务。(受访者供图)

根据科研任务,耿通和队友在南极昆仑站附近区域布设了100个地震仪。长时间在极寒环境下作业,他的右手被冻伤。医生要求他立刻停止作业,否则严重的话要截肢。“当时非常犹豫,怕耽误任务。医生多次劝阻下,我休息了几天就赶紧又投入工作。”耿通说,虽然很苦很累很难,可当自己在昆仑站前亲手升起国旗,感觉一切都值得。

在冰封之地接续砥砺奋斗40载,团队从建立东西南极测绘基准开始,测绘出覆盖近30万平方千米的地图,命名了359个中国南极地名。同时,探索出一套适合我国国情的极地信息化测绘技术体系,为我国极地科考提供保障。

这40年,团队也见证了我国极地科考基础设施水平和科研能力的提升。以前执行任务基本靠走,打电话、上网都很难。如今,通讯便捷了,用于科考的船、飞机、基地等保障水平不断提高,越来越多国产化、智能化装备投入使用。

“胸怀‘国之大者’,我们将用国家的大事业磨砺青年的真本领,为我国从极地考察大国向极地考察强国迈进而接续奋斗。”张小红说。