点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

光明日报记者 崔兴毅 齐芳

2024年11月1日,中国科学院迎来建院75周年。“两弹一星”、人工合成牛胰岛素、哥德巴赫猜想、探月工程;恢复科研人员职称评定、培养新中国第一个博士生、提议设立中国工程院与国家自然科学基金委员会……从科学研究到科技体制机制探索,这个与共和国同龄的科研机构,在新中国科技发展史上占有举足轻重的地位。

辉煌的过去让人赞叹,但进入实现高水平科技自立自强的新时代,作为国家战略科技力量,这支科技“国家队”也面临新挑战。如何能一直勇立改革潮头、勇攀科技高峰?

爱因斯坦探针卫星 资料图片

加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点

为什么而科研?这是每一个科技工作者和科研机构都需要回答的问题。是兴趣,是理想,亦是责任!

那么,中国科学院的责任是什么?

“希望中国科学院不忘初心、牢记使命,抢抓战略机遇,勇立改革潮头,勇攀科技高峰,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。”2019年11月1日,习近平总书记致信祝贺中国科学院建院70周年时强调。

这正是中国科学院及其科研人员孜孜以求的方向。

甘肃武威重离子中心治疗室,医生正用仪器给一名肿瘤患者进行碳离子放疗。这套治疗系统的核心是医用重离子加速器,它脱胎于中国科学院近代物理研究所建造的大科学装置——兰州重离子研究装置。

从基础研究走向临床应用,由科研重器变身医疗器械,重离子治疗系统凝聚了科研人员30多年的心血。

中国工程院院士、重离子加速器物理及工程专家夏佳文振奋地说:“重离子像一枚精准制导的武器,能直抵病灶,集中释放能量,消杀癌细胞。”

科研突破带来的振奋,中国科学院国家天文台研究员李柯伽同样能感受到。一年多前,国家天文台等单位科研人员组成的中国脉冲星测时阵(CPTA)研究团队,利用“中国天眼(FAST)”,找到了纳赫兹引力波存在的关键性证据。

“对频率低至纳赫兹的引力波进行探测,将有助于天文学家理解宇宙结构形成的起源。”李柯伽说,“FAST的灵敏度让中国天文学家站在了人类视野的最前沿。”

引力波信号极其微弱,是探测宇宙中不发光物质的直接手段。其中,纳赫兹引力波携带着深远宇宙的奥秘。但自纳赫兹引力波理论提出以来,却从未被找到。作为CPTA的首席科学家,李柯伽在这个方向已经钻研了20年。

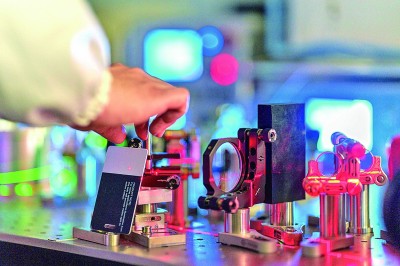

科研工作者在中科院物理研究所实验室调试实验设备。 新华社发

如今,关键性证据终于被找到,但李柯伽更忙了。“我们将加速组织纳赫兹引力波探测科研攻关,积累更长期的观测数据,逐步发表更高精度的探测结果,彻底打开人类利用纳赫兹引力波探测宇宙的新窗口。”李柯伽说。

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,这是广大科技工作者和科研机构的前进方向。循着这些方向,中国科学院攥紧“拳头”,打出建制化科学研究的力量——

数学领域,我国在朗兰兹纲领、微分几何学等研究方向取得重大突破;物理学领域,在量子通信、超导与拓扑物理、反应堆中微子振荡等研究方向实现国际引领;化学领域,在新型二维材料创制、纳米催化等方向实现国际引领……

此外,“悟空”“墨子”“慧眼”等一批科学卫星提升我国空间科学国际竞争力,凝聚态物理、纳米材料等一批重要前沿方向研究进入世界第一方阵,世界首台5T人体全身磁共振成像系统投入使用……

把充分体现国家意志、有效满足国家需求、代表国家最高水平,作为衡量“国家责”的标准,中国科学院在勇攀科技高峰的路上加紧脚步。

例如,在打赢关键核心技术攻坚战方面,中国科学院未来将把工作重点放在策划组织好大任务、充分利用好大平台、集聚整合好大团队上。今年10月15日,中国科学院、国家航天局、中国载人航天工程办公室联合发布《国家空间科学中长期发展规划(2024—2050年)》。这是我国空间科学领域首个国家层面统一的中长期发展规划,明确了我国空间科学发展目标以及各阶段科学任务规划。

中国科学院相关负责人说:“中国科学院将以抢占科技制高点为核心任务,努力产出一批关键性、原创性、引领性重大科技成果,解决一批影响制约国家发展全局和长远利益的重大科技问题,发挥国家战略科技力量的骨干引领作用。”

既要出成果,也要出人才

9月13日,中国科学院院士、中国科学院物理研究所研究员赵忠贤又一次站在人民大会堂的领奖台上。这位国家最高科学技术奖得主,被授予“人民科学家”国家荣誉称号。

不仅仅是赵忠贤。75年来,中国科学院培养、吸引了大批科技人才。钱学森、竺可桢、马大猷、周光召……他们都曾经在中国科学院工作,并做出了他们一生中最重要的科研成果。

一个优秀的科研机构,既要出成果,也要出人才。如今,一批青年人接过老一辈的接力棒,扛起“国家队”的大旗。

中国科学院金属研究所的钛合金研究团队是一个以80后、90后为主体的青年团队。他们攻克了钛合金粉末近净成形等关键技术难题,破解了我国航空发动机关键材料的难题。他们研制出的氢泵叶轮,不仅为长征五号B运载火箭的“心脏”提供支撑,还让航空发动机的寿命达到新的极限。

这不是孤例——平均年龄39岁的中国科学技术大学江俊团队,研制出机器化学家,正在引领科研范式变革;平均年龄40岁的中国科学院大连化学物理研究所范峰滔团队,突破光解水催化剂电荷分离方面的难题,为加速绿色清洁能源应用创造了可能……

500米口径球面射电望远镜 任晖摄/光明图片

他们何以能脱颖而出?

这背后,是科技体制机制的改善——开展“稳定支持基础研究领域青年团队计划”试点,为青年人消除后顾之忧,让他们能心无旁骛地做科研;实行特聘研究岗位制度、改革科研评价体制,让优秀科研人员不再“为指标而科研”“为绩效而科研”,关注最关键的学术问题……

加快自主培养拔尖科技人才,是人才梯队建设的关键。成立75年来,中国科学院充分发挥集科研院所、学部、教育机构于一体的优势,累计为国家培养了35万余名高水平科技人才。

如今,中国科学院又给自己“加码”——到2035年,将建成有国际竞争力的人才自主培养能力和体系,以自然科学和工程科技领域博士研究生为重点,为国家输送10万名左右活跃在科技创新一线、能够在世界科技前沿与国际一流科学家同台竞技的高水平青年科技人才。

怎么做到?科教融合是趋势。以自然科学和工程科技领域博士研究生为重点,培养拔尖科技人才;坚持系统观念、问题导向,实现“科”“教”全链条、全要素、全主体深度融合;坚持走自主培养之路,同时强化开放创新环境下的协同育人……中国科学院已行动起来。

铸魂不是“门面工程”,科学成就离不开精神支持

10月16日,静谧的北京怀柔丛山之中忽然热闹起来——中国科学院与“两弹一星”纪念馆重新开放。

这一刻,“两弹一星”精神有了具象。那些外表斑驳的建筑,是钱学森亲自选址的怀柔火箭试验基地老房子,“两弹一星”研制中的很多关键技术试验就在这里完成。那5000余件珍贵文物,是“两弹一星”研制相关的档案史料、重要仪器设备……

这一刻,过去、现在、未来传承有序。白发皤然的,是“两弹一星”研制亲历者、中国科学院院士、中国科学院西安光学精密机械研究所研究员侯洵,钱三强之女钱民协,杨嘉墀之女杨西……正值壮年的,是中国科学院院士、中国科学院副院长、中国科学院大学校长周琪,中国科学院院士、中国科学院国家空间科学中心主任王赤……青春洋溢的,是中国科学院大学的青年学子们。

为何要花大力气做一个纪念馆?

“我们希望弘扬‘两弹一星’精神、科学家精神,让我们的青年学子将来能更好地为国家服务、为社会经济发展服务。”中国科学院大学党委常务副书记、副校长王艳芬说。

科学成就离不开精神支持,没有信仰和理想,工作容易走窄走偏。中国科学院各级党组织都有一项重点工作:引导广大科研人员深入思考人生价值与梦想。这不是分散科研精力的“门面工程”,而是为了未来发展锚定航向的关键举措。

“我们是一片雪花,降落到祖国最需要的地方。”这是一群年轻人的深情自白。

甘肃重离子医院 资料图片

他们行走在东北、西北、华北的雪地上,坚持在零下30摄氏度的野外反复试验,最终掌握了适合于我国的冰状雪制作技术和储雪技术,并研发出具有自主知识产权的专业设备,有力保障了北京冬奥会的顺利进行。

他们,就是中国科学院西北生态环境资源研究院施雅风冰冻圈科研攻关突击队。这支以我国冰川学家施雅风命名的团队,由13人组成,平均年龄35岁。年轻人的行动,是对老一辈科学家宝贵精神的最好传承。

200支以钱学森、赵九章、施雅风等老科学家命名的科技攻关突击队,18家弘扬科学家精神示范基地,56家科学家精神教育基地……这些响亮的名字背后有一股催人奋进的精神力量。“两弹一星”精神、科学家精神、载人航天精神……这些在事业中孕育而生的精神,又引领着科研人员成就更伟大的事业。

75载,再出发。从17个研究所的千余名科研人员,发展壮大到100多个研究机构、7万余人的创新队伍;从“向科学进军”的火车头、“科学春天”里的先行者,再到“建设世界科技强国”的排头兵……中国科学院和广大科研人员仍在路上。

《光明日报》(2024年11月01日 07版)