点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

光明日报记者 章文

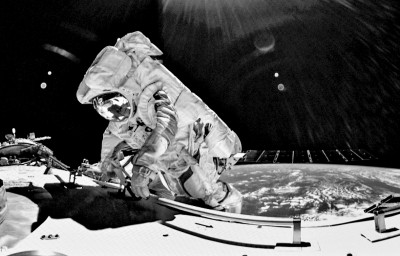

人类,终将走出地球母亲的怀抱,投向无垠太空。

在中国空间站全面建成两周年之际,中国载人航天工程办公室日前首次发布《中国空间站科学研究与应用进展报告》(2024年)(以下简称《报告》),对两年来中国空间站的科学研究与应用进展进行了系统性总结,集中回应社会各界对中国空间站建设发展的关切期待。其中,在中国空间站开展的系列科技项目尤其引人瞩目。本期,让我们走进中国空间站这座国家太空实验室,看看那些在太空开展的科学研究和应用,究竟有何不一般?

不可多得的太空实验室

中国空间站由天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱组成,是我国独立自主设计的“太空之家”。这三个舱段均有独立的电源、控制、推进和测控系统。中国航天科技集团有限公司第五研究院空间站系统总设计师杨宏院士介绍,通过交会对接和在轨平面转位完成组装建造,中国空间站与载人飞船、货运飞船等共同构成百吨级载人空间站,利用信息网络技术融合使用各航天器功能与资源。

这三个舱段各有何妙用?杨宏介绍,天和核心舱负责空间站的统一管理和控制;问天实验舱开展空间科学实(试)验,同时具有能源管理、信息管理、控制系统和载人环境等关键功能备份;梦天实验舱主要开展空间科学实(试)验。

中国空间站的建成,标志着我国独立掌握了近地轨道大型航天器在轨组装建造技术,具备了开展空间长期有人参与科学技术实(试)验的能力。目前,在中国空间站开展的首批空间科学、应用实验与技术试验项目进展顺利、成果丰硕,具有一定的前沿性和创新性。

《报告》显示,目前,中国共规划了空间生命与人体研究、微重力物理科学、空间天文与地球科学、空间新技术与应用四大研究领域、32个研究主题。截至2024年12月1日,已在轨实施181项科学与应用项目,上行近2吨科学物资,下行实验样品近百种,获取科学数据超过300TB。这些成果全面展示了我国在空间科技领域的能力水平和创新精神,同时也为后续空间科学研究取得突破性科学机理认知、加速成果转化和取得广阔应用效益总结了有益经验。

凭借长期微重力、宇宙辐射等独特环境条件,以及航天员亲身参与、天地往返运输等突出优势,中国空间站已然成为一座弥足珍贵的国家太空实验室。

多个国内外“首次”造福大众

此次发布的《报告》从目前已下行样品、取得研究数据、完成在轨实验、获得突出进展的科学与应用项目中,择优遴选了34项代表性科学研究与应用成果予以介绍。可以看到,这些代表性成果,实现多个国内外“首次”。

在空间生命科学与人体研究领域,中国科研团队完成了水稻“从种子到种子”的全生命周期空间培育,在国际上首次获得空间发育的水稻和再生稻新的种质资源,并在样品返回地面后实现了大田种植,证明在空间站发育的水稻种子具有活力和繁殖能力。

在斑马鱼实验中,科研团队研制的空间水生生态系统在空间站稳定运行43天,实现了中国在太空培养脊椎动物的突破,获得了国际上空间水生生态系统在轨运行的最长纪录。科学家还通过天地对比发现,斑马鱼在轨出现背腹面颠倒游泳、旋转运动、转圈等空间运动行为异常现象。为后续利用斑马鱼作为动物模型进行航天员空间健康研究建立了实验平台,为未来构建空间生态系统提供了良好的生物元件。

令人欣喜的是,利用生物技术实验柜开展的空间微重力下的人胚胎干细胞的早期造血分化实验,首次在轨实现人多能干细胞分化出造血干细胞/前体细胞,揭示微重力通过影响整合素信号来促进早期造血分化的分子机制,为解决地面人多能干细胞造血分化效率低的问题提供了新思路。

由于在太空微重力环境下,航天员可能会面临骨丢失及肌肉萎缩的问题,科研人员针对长期失重导致骨丢失难题,在国际上首次分析了长期飞行航天员骨代谢影响糖脂代谢的规律及机制,自主研发出了骨丢失对抗仪等设施,通过短时、高频、低幅的直接力刺激作用于下肢胫骨,有效促进成骨细胞活性,抑制骨丢失,这些科研成果不仅服务于航天员在轨健康保障,也将应用于大众健康。

中国科研团队还将人工血管芯片送入太空,这是中国首个“太空器官芯片”研究项目,亦是国际上首次开展太空人体血管研究的器官芯片项目,为科学有效对抗航天员器官损伤和防护方法提供了理论和实验依据。该项目的成功开展表明我国已具备在轨开展器官芯片相关项目实验研究的能力,将空间生物医学实验从2D细胞提升到3D组织器官实验。

此外,空间站双光子显微镜(基于双光子效应的原理而成像的显微镜)在国际上首次实现在轨正常运行,突破了小型化、微重力适用性、抗振动冲击等多项技术,获取了航天员不同部位皮肤的高精度三维影像数据,在细胞和分子水平上在轨实时无创检测了机体应激反应信息,为航天员在轨健康监测提供了新的基于双光子显微成像技术的方案。如今,这项技术已经完成产业转化。

与此同时,中国科研团队利用燃烧科学实验柜开展了微重力部分预混火焰的驻定、升举及吹熄实验,在国际上首次揭示低流量部分预混火焰的升举及吹熄特性,发现微重力部分预混火焰熄灭过程中的双钩状结构。有望推动我国在清洁燃烧、节能减排、空天推进动力燃烧技术、火焰合成材料等方面的技术进步。

聚焦微重力诱导心血管功能障碍的突出问题,科研团队开展了人尿液细胞重编程多能干细胞分化心肌细胞的在轨研究,在国际上首次实现人心肌细胞钙荧光信号在轨实时监控和分析,获得心肌细胞适应性改变表型,解析代谢重塑调控心肌细胞微重力效应分子机制。未来经过充分评估和论证后,有望通过调控硫胺酸摄取和代谢改善航天员的微重力适应性,加速太空飞行后心血管功能恢复,并有望在人体其他生理系统的微重力效应中拓展应用。

打开人类地外生存的探索之门

借助空间站强大的太空实验资源,空间站里对人类在地外长期生存的探索还有很多。

在微重力物理科学领域,中国科学家在国际上首次发现了低热流密度下重力主导池沸腾传热性能的临界值,且在重力主导下的传热性能随重力提高不升反降,弥补了国际上关于重力连续变化时低热流密度池沸腾传热过程中准稳态实验数据的缺失,丰富了对池沸腾传热重力标度行为的认知,并为未来月球、火星探测等任务先进热控、流体管理技术研发提供指导。

《报告》还显示,我国在国际上首次突破空间冷原子干涉陀螺技术,相关指标处于国际领先水平,为发展中国空间量子惯性传感技术奠定基础。据介绍,空间量子惯性传感技术有望应用于引力波探测、暗物质探测、重力卫星、重力梯度卫星等各项空间科学和应用任务。

在空间新技术与应用领域,我国在天舟五号货运飞船舱外完成了国内首次空间氢氧燃料电池在轨实验,验证了氢氧燃料电池在轨运行的安全性和可靠性。这一成果可有效指导空间燃料电池的设计和研制,后续可应用于月面驻留、移动等月面任务,也可应用于深空探测及其他宇航高比能量供电任务,同时还能推广应用于水下等特殊应用场景。

利用航天基础试验机柜提供的支撑资源,科研团队首次揭示了液态金属管内对流的层流—湍流转捩特性,填补了过渡区实验数据的空白,其在轨试验获得的相关成果已应用于民用工业领域功率器件小型液态金属散热回路装置的研发,有望实现液态金属高效散热技术在民用领域的应用突破。

作为航天器电源系统新技术,斯特林热电转换系统具有结构简单、效率高、质量轻、启动快、振动小及噪声低等优点,是未来深空探测等不依赖太阳能的空间任务的技术路线,具有广阔的应用前景。中国科研团队在国内首次开展了空间用百瓦级斯特林热电转换技术在轨验证应用,效率(同等温比条件下)等综合技术指标达到了国际先进水平。解决了空间高效自由活塞斯特林热电转换技术在轨应用难题,提高自由活塞斯特林热电转换技术的成熟度和空间适应性,该验证成果为未来空间高效同位素电源等不完全依赖太阳能任务的能源技术应用奠定基础,可应用于月球科考站、木星系及太阳系边际探测等任务,满足我国未来空间任务对于先进空间电源系统的迫切需求。

聚焦空间站内微生物安全,中国科学家首次系统性开展空间微生物防控技术体系全链条在轨试验验证。研制的国际首个高通量在轨微生物腐蚀试验装置,实现了航天材料微生物腐蚀在轨评价,支撑了型号任务的航天器材料选型应用。

值得关注的是,空间微藻培养与熟化关键技术研究首次利用靶向加热技术实现了空间液态微藻由“生”变“熟”,为太空长期驻留及特殊场景下的食物供给提供了新的技术方案。科研团队成功研制了适用于微重力环境的微波熟化模块,成功实现了空间培养微藻的在轨原位熟化过程。科学家还通过分析返回样品的生理特性及多组学特征,评估了空间生长微藻与地面培养微藻在熟化前后的功能和营养变化,证实了其作为空间食物资源的安全性。

另据介绍,中国空间站将在今后10年到15年的运营中陆续开展千余项研究,积极开展科学普及和国际合作,广泛凝聚国内外高水平科学团队。这些精心挑选的高水平科学研究项目将促进我国空间科学、空间技术、空间应用的快速发展,也将为推动科技强国、航天强国建设作出更大贡献。

本版图片均为新华社发

《光明日报》(2025年01月09日 16版)