点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

10910米,深地领域再获新突破!

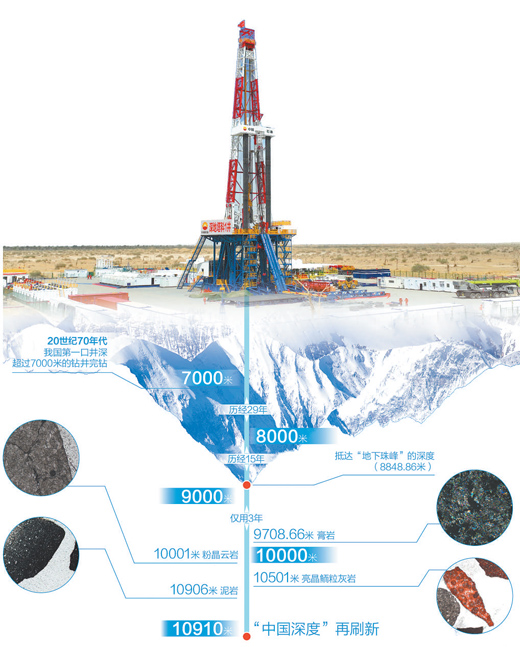

日前,我国首口超万米科探井——深地塔科1井在新疆塔里木盆地完钻,钻探深度10910米,成为亚洲第一、世界第二垂深井,创下全球陆上钻井突破万米“最快”、亚洲陆上取岩芯“最深”等多项工程纪录。

习近平总书记指出,“向地球深部进军是我们必须解决的战略科技问题”。

地上,红白相间、20多层楼高的钻机矗立;地下,1130多根钻杆连接而成的“珠峰”,钻穿12套地层,开辟出一条通往地球深部的万米通道。

近600个日夜,深地塔科1井的钻探,与5亿多年前的岩石相遇,全球首次在陆地万米深层发现油气显示,这在深地科学研究和超深层油气勘探领域具有里程碑意义。“中国深度”再刷新的背后,有哪些故事?记者进行了采访。

图为深地塔科1井。资料图片

“在超深层寻找油气,好比站在珠穆朗玛峰顶,要看清雅鲁藏布江上的游船”

“在超深层寻找油气,好比站在珠穆朗玛峰顶,要看清雅鲁藏布江上的游船。”油气行业常说这么一句话。

一深带万难。地球半径约为6371千米,人类目前入地最大深度为12.262千米。如果将地球比作一个鸡蛋,那么目前的探测还只停留在鸡蛋壳层面。

一难,在于地层岩性变化复杂。

深地塔科1井钻穿12套不同岩性、不同压力系统的岩层,地质构造复杂多变,极易发生井眼垮塌、卡钻、恶性井漏等事故。“岩层软硬交错,刚钻透硬如金刚石的硅质岩,下一米就可能遇到柔似橡皮糖的膏岩层,钻头切削齿特别容易损伤。”中国石油塔里木油田公司执行董事、党工委书记王清华介绍。

每一次地层岩性变化,都要更换与之相适应的钻头,调整钻井液的各项配比。靠近地表的中浅层,一颗钻头日进尺最高能达600米;而在万米以深,钻头平均日进尺不超30米,就会磨损得近乎光滑。

二难,在于井下超高温超高压。

随着地层深度增加,温度、压力也随之增加。深地塔科1井的井下最高温度220摄氏度,最高压力145兆帕、相当于指甲盖大小的面积承受超过1.4吨的重量,常规钻井工具、材料难以适应如此苛刻的工况环境,极易损坏或失效。

三难,在于钻杆超重吨位超大扭矩。

深地塔科1井的地表井眼,直径超57厘米。井眼向下,1130多根钻杆首尾连接,自重超350吨。最细的钻杆仅有杯口粗细,在高温高压条件下,如面条般柔软,断裂风险高。不仅如此,万米之下的井壁如同蚁穴,空间极窄。超重吨位、超大扭矩的钻杆在地表转10圈,地下钻头可能转不了1圈,如果钻杆的抗扭性或抗拉性不行,很容易出问题。

“9000米以深,没有任何邻井参数可以参考。每向下1米,都像是在无人区里凿出一条路。”深地塔科1井井长王春生最难忘的,是钻头距离1万米只差23米时,钻杆在井中突然断裂,卡钻、憋堵等问题轮番而至,经过15天连续奋战,才最终解决。

深地塔科1井钻探,从地表到万米,用时279天;最后910米,却耗时300多天。

创新引领,让万米地层“看得见”“够得着”“采得出”

挺进万米深地,面临多项世界级难题和极限挑战。为保障深地塔科1井钻得成、钻得好,中国石油联合多家企业、科研机构以及高等院校共计数万人,集智攻关。

——借助三维物探技术,让万米地层“看得见”。

地球物理勘探,相当于给地球做“CT”,可以看清井位所在的地层信息。深地塔科1井钻探过程中,东方物探依托三维物探技术,用地震波对万米地层进行高清成像,实现钻前预警、钻中预测,为工具仪器准备、工艺技术优化提供支撑;中油测井则采用电、声、核、磁等尖端手段,对钻过的所有地层实现厘米级精准标定,擦亮探视超深地层的“眼睛”。

“深地塔科1井成功完钻,验证了我们对万米以深地质理论认识的正确性,地质预测和实钻结果基本吻合,深度误差不到1%。”塔里木油田勘探开发研究院风险勘探研究项目经理孙崇浩说。

——应用12000米钻机等国产设备,让万米地层“够得着”。

钻机,钻井的“动力引擎”。深地塔科1井作业过程中,下套管时最大吨位达665吨,常规钻机的提升能力无法满足钻探要求。中国石油自主研发了全球陆上首台12000米自动化钻机,载重能力提升至最大900吨。

钻头,钻井的“铁齿铜牙”。不同岩性的地层,需要适配不同的钻头选型、齿形排列分布及工具配套。项目团队自主研制了超硬复合片及高端钻头,全力保障钻井提速。

钻井液,钻井的“循环血液”。它具有携带岩屑、平衡地层压力、冷却钻头等多项功能,钻井过程中,如果抗温抗压能力不足,极易失效。科研团队经过上百次配方调整和上千次体系试验,研发出抗220摄氏度水基钻井液,满足应对复杂工况的需求。

——研制高强度取岩芯成套工具,让万米岩芯“采得出”。

作为地下岩石的剖面截取物,岩芯是人类了解地球深部唯一的实物资料。中国石油天然气股份有限公司总地质师江同文介绍,针对相关地层强度高、易破碎等难题,项目团队首创耐240摄氏度高强度取岩芯工具、高效破岩取岩芯钻头,成功收获12.64米岩芯,珍贵程度堪比“月壤”。

“突破万米意味着我国油气工程技术发展进入一个崭新的阶段,代表我们初步构建了万米深地钻完井技术高地与原创技术策源地。”中国工程院院士孙金声说。

端牢能源饭碗,解开深地奥秘

挺进地球深部,每一米都是对未知的挑战,每一寸都是向极限的突破,难度一点不比“蛟龙”下海、“嫦娥”探月小,这个万米非入不可吗?

这是端牢能源饭碗的坚实支撑。

数据显示,世界新增油气储量的60%来自深部地层,我国深层、超深层油气资源达671亿吨油当量,占全国油气资源总量约34%。深地塔科1井所在的塔里木盆地,一口超深油气井日产油气当量最高1000余吨,相当于数十口甚至上百口浅层气井的产量。

“向深地进军是我国未来油气发展的必由之路。”中国石油天然气股份有限公司副总裁何江川介绍,中国石油在新疆和四川等地的6000米至9000米深度,已发现一个10亿吨级大油田和3个万亿立方米大气区。2017年至2024年,中国石油6000米以深超深井数量从100口增长到1860口,8000米以深特深井数量从0口增长到208口。

这是解开深地奥秘的关键钥匙。

10001米,灰白色的粉晶云岩;10780米,泥金色的云质灰岩;10906米,石墨色的泥岩……显微镜下,深地塔科1井钻探过程中,取出的岩石样品颜色形态各异。

中国石油科研人员根据岩芯、岩屑以及测录井等地质样品和数据,绘制出亚洲第一份万米地质剖面图,为深地科学探索和油气勘探提供一手实物资料,有力支撑了地球深部结构与物质组成、地球演化、气候变迁等重大基础科学问题研究。

这是产业强链补链的实战练兵。

套管要抗挤压,宝钢股份自主研发的产品,钢级、密封性能等关键指标均比最高钢级套管高出超20%;常规钻机提升能力不足,中国石油宝石机械设计全球陆上首台12000米自动化钻机;钻头要硬核,中国石化江钻公司提供高强耐磨、高韧抗冲的复合片……合力攻坚,优势互补,形成创新合力。

“深地塔科1井钻探形成了自主可控的万米关键核心技术体系,助推我国深地钻探关键装备、工具、材料迭代升级。”王清华介绍。以国产钻头为例,价格比进口钻头下降近一半,钻井速度却提高约50%,相关技术指标处于国际先进水平。

回望来路,20世纪70年代,我国第一口井深超过7000米的钻井完钻。从7000米到突破8000米,历经29年;从8000米到迈入9000米,历经15年;从9000米到冲破10000米大关,仅用3年。

10910米不是终点。中国人向深地探索的脚步迈得更快、更远。(人民日报记者 丁怡婷)