点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

鼎湖山俯瞰。谢震霖/摄

4月的鼎湖山,清晨还带着寒意,黄忠良已经走进了林子。他的脚步很轻,但每一步都踩得扎实。1982年,他从中南林学院(现中南林业科技大学)毕业,被分配到了当时的中国科学院华南植物研究所鼎湖山树木园工作。

那时,这里没有GPS,没有红外相机,科研靠的是双脚和眼睛。

1956年6月30日,中国科学院华南植物研究所(中国科学院华南植物园前身)在广东肇庆建立鼎湖山国家级自然保护区,这是中国首个自然保护区,也是唯一隶属中国科学院的保护区。1979年,它与长白山、卧龙自然保护区一同成为中国首批加入联合国教科文组织“世界生物圈保护区网络”的成员。1978年,华南植物研究所在鼎湖山自然保护区设立广东鼎湖山森林生态系统国家野外科学观测研究站(以下简称“鼎湖山站”),开展科学研究。

这里不仅孕育着1948种高等植物、277种鸟类和30多年未见的中华穿山甲,更见证了三代科研人员跨越半个世纪的坚守。

他们的选择,成为解读中国生态文明建设的一个鲜活样本。

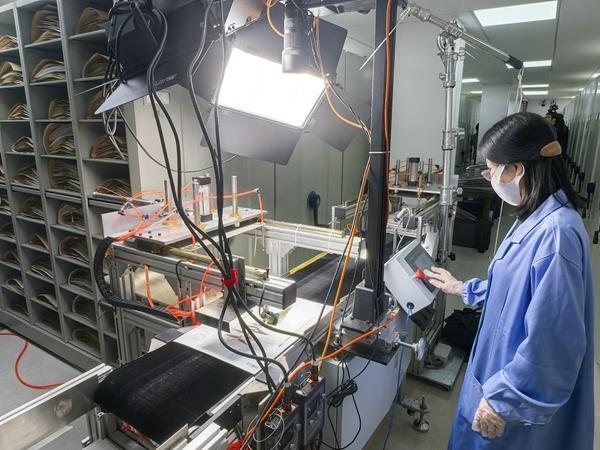

科研人员在处理植物标本。谢震霖/摄

“对鼎湖山的一草一木都了如指掌”

“这是格木,国家二级保护野生植物。”走在鼎湖山的山路上,黄忠良抬手一指,语气平静。走了几步,他又停下,轻轻托起一片叶子展示给中青报·中青网记者:“鱼尾葵。”再往前,他掰开一截树枝,断面渗出红色汁液:“这是血桐,掰开了像(流)血一样。”

黄忠良的脑海里装着整座山的植物分布图。数十年来,他走遍鼎湖山的每一条沟壑,记录着每一片林地的变化。同事们称他为“活植物志”,因为他“对鼎湖山的一草一木都了如指掌”。

这座大山就是他的实验室。

20世纪80年代的鼎湖山,科研条件十分简陋。黄忠良和同事们靠手写记录,用最原始的方法进行植被调查。样地设在陡坡上,他们得扛着设备攀爬,雨天满身泥泞,晴天汗流浃背。

黄忠良主要从事基础性研究工作,作为主要人员,建立了鼎湖山森林生物多样性监测样地体系,为后续研究者提供了长期观测数据。那些年,他主持制定了鼎湖山的管理条例和规划,推动保护区管理走向规范化。他主编的《广东鼎湖山国家级自然保护区综合科学考察报告》,成为全国同类保护区的重要参考资料。

曾经有一个去澳大利亚深造的机会摆在黄忠良面前,奖学金都已获批,但考虑到鼎湖山当时人才紧缺,经过深思熟虑,他最终选择留下。

与黄忠良差不多同期来到鼎湖山的,还有莫江明。1984年,刚大学毕业的莫江明到鼎湖山树木园报到。那时的他不会想到,自己将在这片山林里度过整整40年的科研生涯,成为中国森林氮沉降研究的开拓者之一。

在外留学期间,莫江明研究“人为干扰下马尾松林生态系统的养分循环”。他注意到,氮沉降研究在国外已是热点,但在国内尚属空白领域。

1994年8月,莫江明带着样品和资料回到鼎湖山,决心填补这一空白。2002年,他在鼎湖山建立了国内首个森林氮沉降实验平台。这个平台后来加入了国际氮沉降观测网,成为全球氮沉降研究网络的重要节点。平台建成后,莫江明带领团队开始了长期观测工作。每周固定时间,他们都要到样地采集数据,风雨无阻。

这份坚持最终结出丰硕成果。莫江明先后在《自然》《科学》等国际学术期刊上发表论文200多篇,被其他期刊引用次数超过1万次。2020年至2024年,他连续5年入选“中国高被引学者榜”生态学分类,并获国家自然科学奖二等奖1项以及广东省自然科学奖一等奖2项。

除了科研成果,更让莫江明自豪的是,他培养了30多名研究生。这些学生中,有多位获得国家优秀青年科学基金。

2024年,60岁的莫江明正式退休,但他建立的氮沉降实验平台仍在持续运行,每天产生着新的科研数据。

这些数据不仅记录着一片森林的生态变化,更见证着一位科学家40年的执着坚守。

鼎湖山桫椤。谢震霖/摄

用26年完成一场科学接力

在鼎湖山自然保护区,还有一对师徒,用26年的时间完成了一场科学接力。他们先后以第一完成人身份,分别获得2008年度和2023年度国家自然科学奖二等奖。

1997年,闫俊华成为周国逸招收的第一个研究生。仅用4年时间,他就完成了硕博连读并留园工作。2000年,师徒合作出版《生态公益林补偿理论与实践》,并共同获得广东省自然科学奖二等奖。

2006年,他们在《科学》杂志发表《成熟森林土壤可持续积累有机碳》,这是华南植物园首篇《科学》论文,获评2006年度中国基础研究十大新闻。2008年,周国逸团队牵头获国家自然科学奖二等奖;2018年,闫俊华团队牵头获广东省自然科学奖一等奖;2023年,闫俊华团队牵头再获国家自然科学奖二等奖。

这对师徒扎根鼎湖山,先后获得7项国家和省级科技奖励。他们的研究发现基于陆表地上部分固碳的估算,推断我国陆表固碳能力可能被低估50%,揭示季风气候下的特殊固碳规律,这些成果直接服务于国家“碳中和”战略,为全球气候变化研究提供了重要数据支撑。

科研人员的一线经验,也在反哺政策制定。

作为全国人大代表,华南植物园主任任海的目光始终聚焦于“人”与“自然”的平衡。

2023年全国两会期间,任海提交了一份特殊建议:保留自然保护地内“永久基本农田”中的高质量耕地,避免“一刀切”式生态修复。这一提议源于他在野外考察中的发现——部分自然保护地的农田与生态红线重叠,可能影响民生与生物多样性。2024年,自然资源部等部委采纳该建议,明确将此类耕地纳入生态红线统一监测体系,允许保留生产属性,同时探索土地整治优化路径。

2024年全国两会,任海再次建言,整合动物园、海洋馆和野生动物救护中心等迁地保护体系,建立统一的国家动物园管理体系,提升动物福利标准。他提出,未来可构建“迁地与就地保护统筹”的动物保护网络,这一设想被纳入相关部门规划讨论。

正如中国人与生物圈国家委员会秘书长、中国科学院水生生物研究所研究员王丁所说的那样,鼎湖山作为中国科学院管理的自然保护区,具有“非常鲜明的特色”,特别是在科研和生态保护方面,都“取得了显著成果”。

“为国家的生态保护工作提供了有力的科学支撑。”王丁对中青报·中青网记者说。

鼎湖山木棉树。谢震霖/摄

90后年轻人与鼎湖山“同频共振”

当游客漫步林间与白鹇偶遇,或参与物候监测时,他们触摸的不仅是自然之美,更是生态系统的生命脉络。

在鼎湖山保护区的林间小径上,90后科普编辑何锦燕向记者展示一片“会飞的种子”。她让种子从指间自然落下,这片形似竹蜻蜓的植物种子便在空中旋转起来。作为保护区管理局科教科成员,她擅长用细节打破人与自然的隔阂。面对镜头时,她坦言自己是“纯‘i人’”,曾因社交焦虑辗转多份工作,直到2021年踏入鼎湖山,“与植物为伴”成为治愈生活的良药。

何锦燕的手机里存着一段野猪在保护区内漫步的视频。画面虽然晃动,却捕捉到了野生动物最生动的状态。“当时离它很近了。”如今,她仍习惯在林间驻足,用手机记录一片新芽或一只飞鸟。

这些瞬间,是她与鼎湖山的“同频共振”。

科研技术的迭代正在重塑这里的生态监测方式。1982年,鼎湖山站建立第一个永久样地时,科研人员用纸笔记录每一株植物的位置。如今,工作人员手持“生命网格”App,可实时上传观测数据,系统自动生成分析报告。在生态监测中心的大屏幕上,这款由华南国家植物园自主研发的应用正实时更新数据。它融合北斗定位、激光雷达扫描与专家系统,构建起三维动态的生物多样性监测网络。

标本馆的数字化处理室内,“银杉”标本管理系统正自动分拣新采集的标本。这套智能化平台实现了从接收登记、压制干燥到影像采集的全流程自动化,标本信息同步上传至华南国家植物园标本资源共享平台。

而鼎湖山站的科研实践早已跨越地域边界。1988年与美国伊利诺伊州立大学建立首个国际合作项目;1992年,美国史密森研究院团队帮助其按国际标准规范永久样地建设;2018年承办“国际长期生态研究网络未来十年战略研讨会”,成为全球生态研究的重要交流平台。

中国方案也从这里走向世界。任海参与编制《全球植物保护战略(2023-2030)》,并在第八届世界植物园大会上分享植物保护的“中国经验”。

几十年来,鼎湖山的技术革新持续推进。红外相机捕捉到中华穿山甲的活动影像,无人机用于森林巡查,人工智能辅助识别火情,数据库实现了数字化管理。

但对守山的科研工作者而言,最基础的工作——巡山、记录、样地维护——始终不可替代。

中青报·中青网记者 张渺来源:中国青年报

2025年04月28日 08版