点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

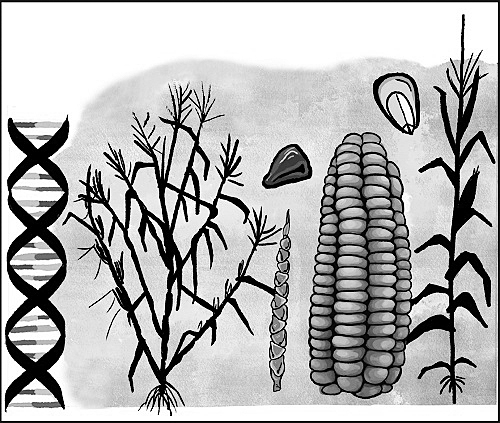

玉米和祖先野生大刍草的7个亚种构成了禾本科下的一个属——玉蜀黍属。尽管亲缘关系很近,但玉蜀黍属内的植物却长得大相径庭,生长环境也多种多样。这些特性使其可作为研究适应性进化的理想模式物种。

近日,华中农业大学作物遗传改良全国重点实验室、湖北洪山实验室严建兵团队与美国加州大学戴维斯分校Jeffrey Ross-Ibarra团队等合作,在《自然-遗传学》在线发表论文,构建了玉蜀黍属的遗传变异图谱,揭示其适应性进化的调控机制。

德国慕尼黑亥姆霍兹中心教授Klaus F.X. Mayer认为:“研究不同地区大刍草的遗传多样性、玉蜀黍属的进化历史等有着十分重要的意义,并且研究在驯化过程中丢失的等位基因将为遗传育种开辟新的道路。”

玉米和它的七位父辈

玉米起源于墨西哥西南部,其野生同属物种统称为大刍草,有7个亚种。论文共同通讯作者严建兵告诉《中国科学报》,玉米不仅是世界上种植范围最广的作物,也是基础研究的模式物种之一。

野生大刍草虽然仅分布在墨西哥和中美洲地区,其亚种却能适应多种环境:有的适应炎热、潮湿的中美洲环境;有的适应寒冷、干旱的墨西哥中部高原环境。

“它们同是玉蜀黍属,亲缘关系很近,进化历史又比较短,大约距今几万年到十几万年之间。”严建兵说,玉米的这些特性使其成为研究适应性进化的理想模式物种,有利于通过近缘种或起源种的趋同选择角度,捕捉到它们在基因组上的变化。

今年8月,严建兵课题组完成了玉蜀黍属的超级泛基因组图谱。他的团队在过去10年建立了一个玉米及其野生材料的多样性关联群体,并利用这个群体得到了一系列研究成果。

“这项研究想在玉蜀黍属泛基因组及其大量遗传变异的基础上,追寻属内各个亚种的共同点,也就是在野生种的自然选择和栽培种的人工选择条件下,找到它们之间有什么异曲同工之处。”严建兵说。

野生资源收集是这项研究的最难之处。论文共同第一作者陈露说,由于大刍草不在中国起源,其野生样本非常难获得,只珍藏在全世界少数几个实验室和基因库中。全球新冠肺炎疫情下,仅靠一个团队的力量收集这些样本几乎不可能。所幸他们的国外合作伙伴用尽全力找到了足够的样本。

“这是这项实验研究最难的地方。”严建兵说。最终,他们的研究结论来自玉蜀黍属7个野生亚种共计237份材料和507份现代玉米自交系材料的大数据分析。

自然VS人工:趋同进化的故事

研究发现,玉蜀黍属的不同亚种在距今约12万年开始分化,并在距今约6.8万年快速分化成现在的7个亚种,其中一个亚种进一步被人类驯化成现代玉米。

陈露介绍,不同玉蜀黍属物种间存在大量基因渗入。基因渗入在遗传学(特别是植物遗传学)中指两个基因库(如两个物种或亚种)间的基因流动,通常经过种间杂交产生。

基因渗入是一个长期过程。严建兵解释,任何物种都有一个直接的祖先,如果野生近缘种的基因直接进入现代种,并对现代种的基因组产生贡献,就属于基因渗入。

“大量基因渗入表明,基因交流在作物适应环境过程中可能发挥重要作用。”严建兵说,但现在还没有足够证据搞清楚这些特有遗传变异的功能,这也是他们未来的研究方向之一。

对玉蜀黍属不同亚种的适应性研究发现,其在基因组水平上存在趋同进化的特征。

“趋同进化现象在自然界中广泛存在,发生了趋同进化的性状常常具有重要的适应性或经济价值。”严建兵举例说,在适应性进化过程中,高原大刍草和高纬度(温带)玉米趋同选择的基因组位点和差异表达基因明显富集。

陈露进一步解释说,高原大刍草和温带玉米在适应过程中都选择了控制开花的基因。只经历了自然选择的大刍草要在积温较少的高原存活,只有早开花,才能在温度降低之前完成从营养生长到生殖生长的转变,进而结出果实,活到下一年。这个过程完全是对环境的适应。

玉米从热带驯化而来,并不断扩散到温带地区,成为今天种植范围最广泛的作物之一。玉米在从低纬度向高纬度适应的过程中,也要适应光温的变化。它也一定要在温度降低之前完成生殖过程,否则无法适应高纬度环境。

“这个结果对理解自然选择和人工选择在物种适应性进化过程中的作用提供了参考事例。”严建兵说。

研究团队进一步筛选了一批调控玉米开花期的关键基因,并利用分子生物学手段,证明了一个在高原大刍草和温带玉米中均受到选择的基因ZmPRR7,和一个仅在温带玉米中受到选择的基因ZmCOL9,均在调控玉米开花过程中发挥了重要作用。

为应对气候变化寻找新的基因资源库

“气候变化影响作物生产,这进一步加剧了粮食供应不足与人口增长之间的不平衡。”严建兵说,人类生存迫切需要新的作物品种,既要提高产量,又要改善对不同环境的适应能力。

玉米虽然在全球范围内广泛种植,但在驯化和繁殖过程中,由于遗传瓶颈(某些事件会大大减少种群规模)和人工选择的发生,仍会失去丰富的遗传多样性。玉米的祖先野生大刍草能适应不同的环境,从炎热、潮湿、亚热带地区到寒冷、干燥、高海拔地区。它们表现出现代玉米所没有的生物和非生物适应性(如极端环境和抗病性),并提供了丰富的遗传多样性,可用于未来育种。然而,人们对大刍草作为玉米有用的多样性来源的潜力仍知之甚少。

“为了应对未来气候变化,一定要回到大自然,从大刍草的野生资源中寻找基因资源,扩大玉米现有的基因库,满足未来适应气候变化的玉米新品种的培育。”严建兵说,“应对气候变化是我们面临的最大挑战,如果只盯住现有的玉米基因资源,是不可能完成任务的。”

《自然-遗传》编辑Wei Li认为,这项研究精心设计了大刍草种质资源的采样,构建了高密度玉蜀黍属遗传变异图谱,不但提供了整个属的遗传多样性资源,还扩大了人们对玉蜀黍属趋同适应和适应性进化位点在玉米改良中潜在应用的认知。

严建兵认为,玉蜀黍属的群体遗传学提供了玉米中大量缺失的适应性等位基因,这些基因有潜力通过重新引入遗传多样性加速未来育种。(记者 李晨)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41588-022-01184-y