点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

常言“林深时见鹿”,然侧耳倾听,呦呦鹿鸣却从这处草木茂盛的湿地中传来。循声远望,成群的麋鹿正悠然自得地享受美味的青草,惬意的生活令人艳羡。但你是否知晓,它究竟因何得名“四不像”?从本土灭绝到再获新生,其间发生了哪些惊心动魄的故事?身为“大胃王”的它,如何助力湿地生态修复?生态环境的改善,又能绘出何种美丽画卷?关于麋鹿与湿地生态,你了解多少?

9月1日,北京市生态环境保护宣传中心组织开展生态环境教育进课堂活动,邀请北京麋鹿生态实验中心副研究馆员宋苑,走进北京市第十二中学,以麋鹿“重归故里、再获新生”的故事为主线,带领大家了解麋鹿的历史,认识它与湿地保护的关系,引导同学们践行人与动物和谐共处的理念。同时,在线上同步播出视频课程内容,让云上与线下的同学们共迎精彩纷呈的“开学第一课”。

麋鹿“四不像”之名的由来

谈及麋鹿,或许人们并不熟悉,但“四不像”之名却家喻户晓。相信大家会好奇,麋鹿为何被称为“四不像”?究竟指哪四不像呢?课程伊始,宋苑为同学们进行了详细释疑。

事实上,四不像指的是角似鹿而非鹿,脸似马而非马,蹄似牛而非牛,尾似驴而非驴。

与大家熟悉的梅花鹿不同,麋鹿的角叉并非向前分,而是向后分叉。这是因为麋鹿生活在水草丰茂的湿地环境中,若是角叉向前分,很容易被长得高的水草缠住,从而阻碍前行的步伐。而向后分叉的角叉则能很好地帮助麋鹿分开水草,让它顺畅地在水草丛生的湿地中安然行进。

众所周知,马脸的鲜明特点是“长”,而麋鹿的脸同样具有这一特点。不难发现,它眼睛到口鼻之间的距离很长,这使得它能够在湿地中安心地享用美食。当麋鹿低头吃水草时,口鼻会没入草中,但由于脸长,眼睛能露出草外,从而在享用美食的同时警戒着周围的环境,及时发现正在逼近的猛兽。

牛蹄的特点或许鲜有人知,但耕牛在水田中工作的场景却不难想象。泥泞的水田中,耕牛依靠宽厚的牛蹄在前拉着犁稳步前行,耕田人在后掌握行进的方向。为更好地在同样泥泞的湿地中行走,麋鹿的四蹄与牛一样,均具有宽厚的特点。此外,麋鹿的蹄还有另一个特点。属于偶蹄目的它,蹄的前方分成了两瓣,中间长有皮腱膜,就像鸭掌上的蹼,凭借这一“游泳神器”,麋鹿成功跻身“游泳健将”之列。

从形状上看,麋鹿的尾巴和驴尾有些相似,却与同属鹿科的梅花鹿、马鹿等大有不同。常见的梅花鹿等鹿科动物的尾巴,往往只有一个小球的长度,而麋鹿的尾巴最长的却能到达它的脚踝部位,是鹿科动物中尾巴最长的。而它的长尾巴,其实是承担了“驱虫器”的作用,通过来回晃动,不停地驱赶湿地中四处可见的苍蝇和蚊子。

由此可见,麋鹿之所以同时拥有不同动物的外貌特征,主要是为了更好地适应它赖以生存的湿地家园。

麋鹿的曲折历史

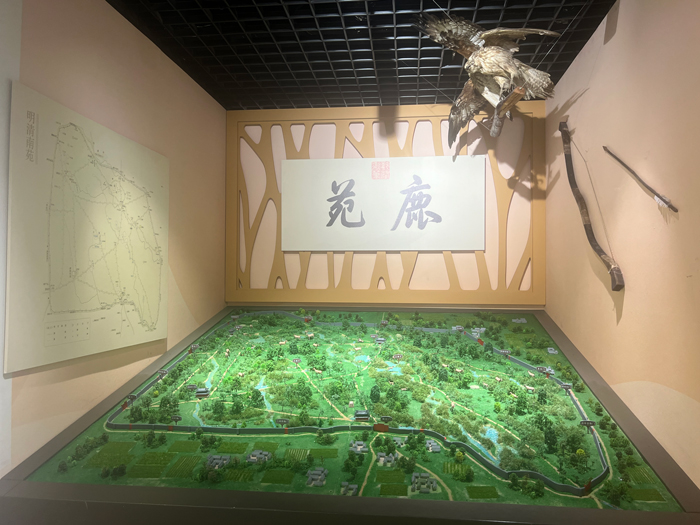

初入麋鹿传奇展,一幅麋鹿与梅花鹿、老虎、亚洲象等动物共同生活在华夏大地上的画作映入眼帘,绿意盎然的场景勾勒出一派繁荣的生态景象。难以想象,麋鹿曾在我国本土灭绝,又历经多方努力,实现了种群复壮。伴着展厅中丰富多彩的展品,宋苑缓缓讲述着麋鹿的曲折历史,带领大家共同见证麋鹿的过去与现在。

自古以来,麋鹿就被视为吉祥的象征,这与中国历史悠久的农耕文明渊源颇深。因为公麋鹿的角会在每年冬至前后从基角盘上脱落,随后,新角会重新生长,3-4个月之后,新角将会长成形。对于中国远古的先民们来讲,麋鹿新角长成之时便是春天来临之际,宣告了新一个农耕季即将开始,到处都是欣欣向荣之景。

正因如此,早在商周时期,麋鹿就被当时的帝王定为皇家御用祭祀物和皇家御用猎物,并圈养在当时的皇家苑囿里,这种圈养一直持续到了我国的最后一个封建朝代——清朝。在漫长的封建社会中,麋鹿一直是皇帝的宠儿,大家熟悉的“鹿死谁手”和“逐鹿中原”两个成语,其中的“鹿”指的均是麋鹿。“得麋鹿者才能得天下”的理念被广泛传播,麋鹿也逐渐成为了古代皇权真正的象征。

曾经,除被圈养的麋鹿外,还有许多自由的麋鹿生活在北至辽宁、南至海南岛的广泛区域内,但秦汉之后,北方的气候一改商周时期的温暖潮湿,迅速变得寒冷干燥,不再适合麋鹿生存。自此,麋鹿的栖息地开始逐渐南移,移动到了黄河和长江流域,但这些地方正是古代的富庶之地,人类活动频繁,因而麋鹿的种群数量随着栖息地的缩减和人类的影响逐渐减少。至元明清时期,只有在北京南苑皇家猎苑中才能看到麋鹿的身影,其他地区的麋鹿已基本消失殆尽。

但这些生活在猎苑的麋鹿也并不安稳。1865年,一位法国神父兼博物学家、动物学家阿芒·戴维在围墙外的窥视,让不少麋鹿背井离乡。自戴维神父远远望见这种此前从未见过的动物,便激动不已,随后他买通了南苑看门人,将两套麋鹿的皮肤标本让人用船带回了欧洲。随后,欧洲人对这种闻所未闻的物种产生了极大兴趣,故用尽各种方法,将活体麋鹿运往欧洲。

几十年后,相比被迫背井离乡、远赴欧洲的麋鹿,留下来的麋鹿更为凄惨,甚至失去了生命。1900年,八国联军入侵北京,当时的太后和皇帝弃城西逃,给入侵者留下了一座无人保护的城,他们轻易地攻破了京城的大门,以及南苑皇家猎苑的大门,让麋鹿灭绝于北京南海子。

遥望万里之外,欧洲的麋鹿在动物园里也生活得并不幸福,繁殖率几近于零,整个种群面临灭绝的风险。幸运的是,一位鹿科动物爱好者,英国的第十一世贝福特公爵拯救了它们,他花重金购买了生活在欧洲的全世界仅剩的18只麋鹿,养在了自家的乌邦寺庄园里。悠闲惬意的生活让麋鹿的种群数量快速复苏,但一战、二战后,贝福特公爵家族逐渐认识到:如果只将麋鹿放在庄园饲养,这个物种依然会面临灭绝的风险。因此,在二战之后,贝福特公爵家族将麋鹿送往了世界各地,但由于当时中国正处于解放战争时期,依然烽烟四起,麋鹿便没有被送回中国。

尽管存在诸多困难,但中国人并没有忘记我们的国宝麋鹿。早在1918年,我国动物学家薛德裕先生就曾发出呼吁:接麋鹿回家。但这一梦想在当时未能实现,直至1985年,第十四世贝福特公爵才最终和中国政府签订了协议,把麋鹿送回了南海子麋鹿苑——它曾经消失的地方。

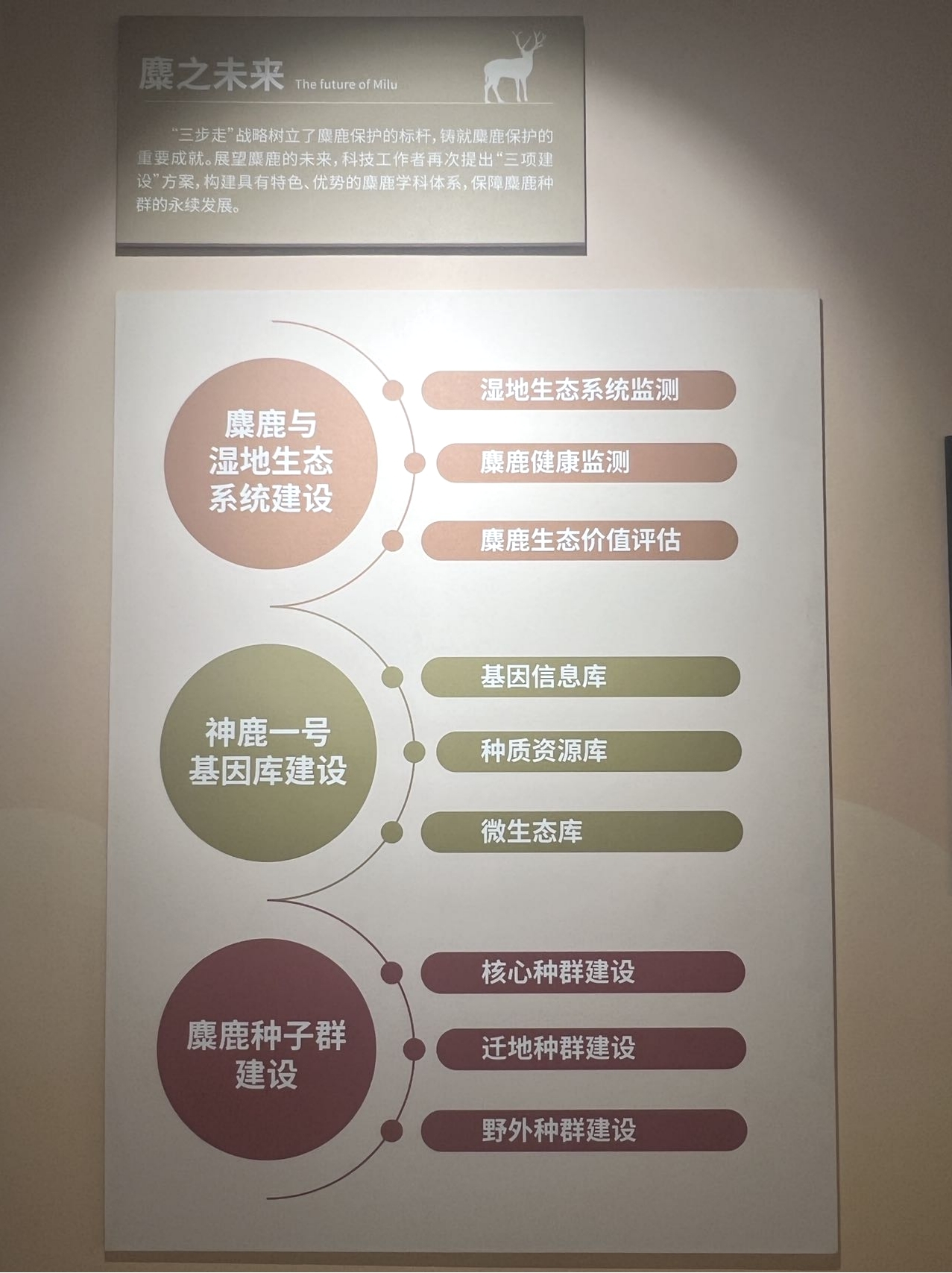

自1985年麋鹿重归故里至今,已有将近40年。在这40年里,中国的麋鹿保护人士为麋鹿的重引进推行了“三步走”战略。

第一步是种群复壮。1985年,从英国引进了20只麋鹿;1987年,又从英国乌邦寺引进了18只麋鹿。先后共引进了38只麋鹿,其种群进一步扩大。

第二步是迁地建群。为了让麋鹿不仅能够适应北京的气候,也更多地适应我国其他不同地区的气候,将麋鹿送往不同地区的动物园。1988年,进行了第一次迁地建群,将北京麋鹿生态实验中心的麋鹿送到石家庄动物园。

第三步是最为关键的野外放归。1993-1994年,部分麋鹿被送到了湖北石首的麋鹿保护区,几年后,正巧遇到了1998年的特大洪水,工作人员不禁十分担忧麋鹿的安危,但它作为“游泳健将”却无所畏惧,甚至凭借出众的游泳本领游出了保护区,散落在湖北和湖南两省三地,提前完成了野外放归。

随着麋鹿“三步走”战略的完成,麋鹿在我国得到了新生。截至2022年年底,我国麋鹿数量超过了1.2万只,野外麋鹿的种群数量达到了5000只。

麋鹿保护助力湿地生态修复

在成功实现“三步走”战略后,科学家又重新提出了“三项建设”方案,其中第一项正是麋鹿与湿地生态系统建设。

作为湿地的旗舰物种,麋鹿受到了许多人的喜爱,是当之无愧的“代言明星”,也让更多人在保护麋鹿的过程中,关注它生存的“家园”,逐步改善湿地的生态环境,让麋鹿能够“完美归家”。同时,湿地保护还能惠及同样生活在其中的水鸟,以及其他小型哺乳动物,甚至是其中的一草一木、一花一树。

除“为湿地代言”外,麋鹿还会对湿地生态修复产生直接帮助。为帮助大家更好理解,宋苑为同学们讲述了一个实例。

2021年6月初,麋鹿苑将4只麋鹿送往北京野鸭湖湿地,让它们肩负起“整顿环境”的重任。野鸭湖湿地由于缺乏初级消费者(食草动物),里面的水生植物每年夏季都会疯狂地生长,秋季又会大量枯萎死亡。这样不仅会造成水质污染,还会产生难闻的气味。食草动物中的“大胃王”麋鹿的到来完美解决了这一问题,将湿地中“野蛮生长”的芦苇大量吞吃入腹,让这些“草中霸主”的数量大幅下降,但植物的种类却有所上升。经过麋鹿不懈努力,野鸭湖湿地的滩涂面积和水域面积均有所增加,从而吸引了更多水鸟来此栖居。仅2022年,翩跹而至的水鸟就比2021年多了14种。

可见,麋鹿保护与湿地保护相辅相成。一方面,湿地保护能够改善麋鹿的生存环境,为它们打造美好家园;另一方面,随着麋鹿保护取得阶段性成果,麋鹿数量逐步增加,未来将会有更多麋鹿为湿地生态修复贡献力量。

人与动物共享自然之美

如今,水草丰茂的湿地中,随处可见麋鹿的身影,它们有的“埋头苦吃”,有的在水中嬉戏,还有的惬意地趴伏在草地上休憩,呈现出麋鹿苑的祥和景象。但这里不仅是麋鹿的家园,更是众多鸟类的栖息地。

炎热的夏季,麋鹿苑“以林鸟见长”,它们生活在茂盛的林间,人们常“只闻其声,不见其踪”。而寒冷的冬日,则是另一番景象,绿头鸭、鸳鸯、赤麻鸭等众多野鸭齐聚麋鹿苑过冬,热闹非凡。

生态环境的改善不仅引得动物们聚集于此,而且吸引了众多鸟类爱好者前来麋鹿苑观鸟,用相机捕捉鸟儿灵动的身姿。漫步其间,公众既可观“湿地精灵”麋鹿之貌,又可赏丰富多彩的鸟类之姿,远离城中大厦间喧嚣的纷扰,尽情沉醉于自然之美。

万物并育而不相害,道并行而不相悖。地球是动物与人共同的家园,麋鹿的故事已为人们敲响了警钟,某个物种的灭绝或许就在明天。让我们携手努力,保护生物多样性,从一点一滴做起,保护生态环境,实现人与自然和谐共生。(战钊)