点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

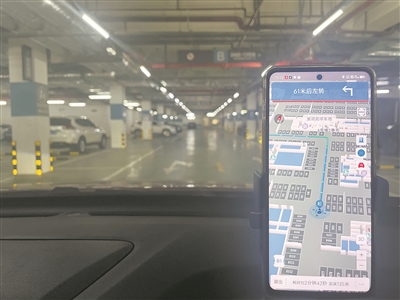

图为研发团队实地测试“5G+北斗”定位导航技术。北京邮电大学供图

【创新故事】

◎记者 何 亮

启动、提速、停泊……

在雄安新区地下12米的停车场里,一辆试验车正在进行导航测试。坐在车里的北京邮电大学副教授路兆铭,时刻紧盯着手机上的位置光标。

这辆试验车采用的是“5G+北斗”定位导航技术。目前,这一技术在雄安地下示范应用已超过50万平方米,定位精度2米,而建设成本只有传统地下导航技术的一半。

迸发灵感,将天上信号导入地下

如今,日新月异的导航技术让人们的生活越来越便利。但许多人也有这样的体验:一旦进入地面之下的建筑物里,钢筋水泥就会将北斗等导航信号屏蔽得“干干净净”。

雄安新区规划之初就提出要建设“地下一座城”,其中包括地下综合管廊约380公里、地下停车场超2200万平方米。“地下之城”的精准管理,离不开高精度的定位与导航,而且要求技术新、成本低,能给其他城市建设提供可复制的样本。

“我们对比了各类既有技术方案,投资成本成为难以逾越的‘拦路虎’。”雄安新区智能城市创新联合会(以下简称“创新联合会”)秘书长张强告诉科技日报记者。研发之初,作为地下导航技术研发任务的牵头组织单位,创新联合会几乎尝试了所有成熟的技术手段——

在地库部署蓝牙点位信标,建设成本高,运维成本也高;

在室内增设北斗导航基站,高昂的设备费用承担不起;

采用WiFi定位,不仅要部署WiFi接入点,还得投资新建一套网络……

有没有成本低、效果好的技术路线?张强和项目组成员围坐在一起,不停地进行“头脑风暴”。提议、讨论、碰撞……一个多星期过去了,解决方案还是没有着落。

一天傍晚,讨论无果的3名项目组成员怏怏不乐地站在马路边。突然,张强的脑子里灵光一现:为什么不能“就地取材”,借用已有通信设施——5G室内分布系统呢?

室内分布系统并不神秘,就是人们经常在楼道或家门口看见的一种形似“小蘑菇头”的小天线。2020年,工业和信息化部明确,5G室内信号要实现共建共享。电信运营商们将各路信号统一“混”入关键设备——合路器中,标准5G室内信号再由合路器分散给各个“小蘑菇头”。不过,这些“小蘑菇头”只能提供通信保障,无法实现定位导航。

“对了,把北斗信号接收下来,再借助‘小蘑菇头’转发出去!”

这个想法让大家豁然开朗。受邀参与项目组的路兆铭回忆道,以前大家只是围绕通信做文章,谁也没想到,北斗信号和5G室内分布系统的结合,为地下高精度定位导航打开了一扇新门。

“那天晚上,我望着夜空,影影绰绰的北斗七星格外迷人。”张强说。

突破算法,实现地下精准定位

走进北京邮电大学第三教学楼6层走廊,路兆铭指着头顶上的线路告诉记者:“‘5G+北斗’的实验论证就是在这里进行的。”

将北斗信号融合到5G室内分布系统,这个想法听起来简单,实现的过程却充满挑战。

第一个难题就是如何将北斗信号引入地下。在5G室内分布系统中,传输着3家电信运营商各自的3G/4G/5G等多路通信信号,如果再加上一路北斗信号,原有通信信号可能会被干扰,导致手机无法正常通话、上网。

“开始时无计可施,只能从分析两路信号的互调干扰模型入手,找寻信号的融合算法。”路兆铭说,通信与北斗是两类信号,但也不是互不兼容的“冤家对头”。团队成员通过计算,得到北斗信号汇入5G室内分布系统所需的滤波和功率参数,再通过宽频多路信号的共享链路传输,成功将北斗信号引入地下。

解决了北斗信号引入问题,又冒出导航定位精度问题。在室外利用北斗信号进行定位的精度约为10米,但这个精度在地下环境远远不够。因为地下停车场的两个相邻路口距离往往都不足10米,如果精度不提高,定位导航必然有误。

“这个问题困扰了我们一年多,那段时间大家尝试了超过100个不同类型的算法,但定位精度都不理想。”路兆铭说,直到有一天,他在测试时偶然发现,北斗信号在空间中的无线反射环境存在静态特征,可以借此构建数据模型,提供更多的位置观测源。

停车场内各个终端的单一信息虽然不精准,但是将多方信息收集到一起,通过数据模型不断地协作校准,定位结果就会越来越精确。定位导航策略由“单兵作战”提升为“多终端协同作战”,一套拥有自主知识产权的定位算法也由此诞生。

2022年6月,在雄安新区的地下停车场,当路兆铭第一次在手机屏上看到定位光标跟着自己脚步一步一步挪动时,他兴奋地跳了起来。

“这证明我们的定位算法和方案,在实际场景中是行得通的!”路兆铭说。

首创设备,扭住自主创新“牛鼻子”

在雄安新区,记者乘车经过一个下坡“入口”,一头“扎”入容东片区杏秋苑地下停车场。手机上的导航地图瞬时切换,箭头指引车辆精准找到车位。

停车场内,既看不到错综复杂的布线,也没有爬满墙面的通信设备,只在通道拐角处建有一个不足10平方米的机房,大量装备都被集约“隐藏”在这里。

“我们是‘地下工作者’。”项目组成员、北京邮电大学博士后初星河笑着告诉记者,从实验验证到现在近两年,研发团队在地下调试、改进装备的时间超过一年。

“在这里,千万不可‘以貌取物’。”初星河介绍说,虽然只是在机房墙上放置几个小盒子,但它们就像地下导航系统的“心脏”。合路器、5G室内分布单元、北斗室内分布单元,正是依靠这些核心装置,才能成功将北斗信号导入、将定位信号发出。

这些装置中,北斗室内分布单元是世界首创。北斗卫星信号从超20000千米的高空来到地面,信号强度极弱,再将其引入地下机房,信号强度会进一步衰减。项目团队创新研制出北斗室内分布单元的接收模块,可以放大北斗信号,支持长达1千米的馈线传输,将高质量的信号引入地下。

“单元内的核心器部件拥有完全自主知识产权。它能将接收到的复杂信号层层过滤,去除无用信号,增强有用信号,还能将恶意攻击信号屏蔽在外,保障导航安全。”初星河说。

今年5月,习近平总书记在雄安新区考察时指出,要在建设立体化综合交通网络上下功夫,在充分利用地下空间上下功夫,着力打造一个没有“城市病”的未来之城,真正把高标准的城市规划蓝图变为高质量的城市发展现实画卷。

“2025年,‘5G+北斗’导航将覆盖雄安新区所有已建成地下停车场,真正实现导航‘地下一座城’。”展望未来,路兆铭满怀期待,“我们希望该技术推广至矿区、交通枢纽、航站楼等更多场景应用,为充分利用地下空间发挥更大作用!”