点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

刘嘉麒在为科普视频拍摄做准备。中国科学院地质与地球物理研究所供图

王渝生在录制科普视频。受访者供图

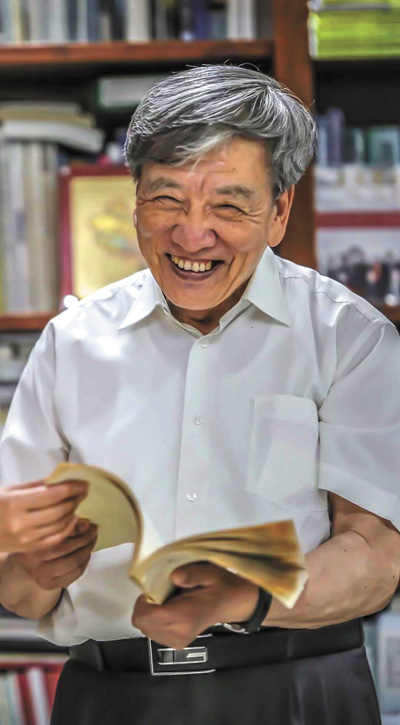

汪品先在录制科普视频。刘志伟摄

金涌参加知识节目《院士开讲》。项智豪摄

随着越来越多的科学家投身科普工作,科学普及与科技创新齐头并进,助力创新型国家建设。图为近日在安徽省“合肥科普游”活动现场,少年儿童在合肥经济学院体验虚拟现实设备、学习人工智能绘画。

骆先洋摄(影像中国)

在互联网时代,科普展现更多新模式、新形式、新手段。近年来,多位老科学家成为“科普达人”,在网络上通过短视频、直播等形式进行“云科普”。他们通过风趣幽默的讲解,让专业科学知识变得通俗易懂,深受年轻人喜爱。

这些老科学家为何会选择拥抱网络、面对镜头,为万千网友带来精彩纷呈、生动有趣的科普内容?如何让更多年轻人汲取知识、提升科学素养?让我们听听这些科学家的故事。

——编 者

地质学家刘嘉麒院士

引导更多人爱上科学

本报记者 吴月辉

“小朋友,你们好!我是刘嘉麒,希望你们对地球科学感兴趣。”2021年11月,年逾80岁的中国科学院院士、中国科学院地质与地球物理研究所研究员刘嘉麒,开始在互联网上从事科普传播。

在科普视频里,带着亲切和蔼的笑容,刘嘉麒将火山地质的知识娓娓道来。不少人刚看完开场白就喜欢上他,在弹幕区里叫他“火山爷爷”。两年时间里,刘嘉麒陆续在网站上更新了100多条短视频,很多都与火山有关,比如《把冰山扔进火山会怎样》《火山浑身都是宝,人类的力量可以挖空火山吗》《火山里“长出”的地下森林在哪里》等,既生动又有趣。每条视频的进度条块也被设计成喷着烈焰、淌着岩浆的小火山。

刘嘉麒一直认为,科学普及是科学家的天职,科学家有义务承担起这份责任,在科学普及中作出贡献。多年来,他自己也一直站在科普事业的一线,每年他都要利用业余时间到全国各地做科普报告。

“科研的本质是创新,科学普及是把科研成果讲给公众,助力提升公众科学素养。”在刘嘉麒看来,“科研和科普相辅相成。如果放弃了科学普及的空间,还会给伪科学留出空间。”

近年来,随着科普传播平台越来越丰富,为了贴近更多的年轻人,刘嘉麒把科普阵地搬上年轻人喜爱的视频网站。刘嘉麒说:“科普不光要内容丰富,形式也得丰富,要用年轻人喜欢的方式。”

准备讲稿、制作幻灯片……这些工作并不容易,但每次刘嘉麒都是亲力亲为。

在科普中,刘嘉麒还常常与年轻人分享自己的生活思考。他觉得,人的一生应该吃点苦,“我吃过苦,所以生命力比较顽强。”

视频里,刘嘉麒将自己走过的路、经过的事、吃过的苦,都变成了有滋有味的故事,让观众在轻松愉悦中收获人生道理。比如,他笑眯眯地讲述自己在西昆仑山考察时,瘦到皮带都能多勒进去两格,“想减肥的可以来学地质,强身健体。”他也乐呵呵地调侃自己去南极考察时,因为晕船“从头吐到尾,就差肠子没吐出来”。

刘嘉麒说,他会继续和更多的年轻网友分享有趣的火山知识和地球科学进展,引导更多的人走近科学、爱上科学。

海洋地质学家汪品先院士

做科普要善于讲故事

本报记者 刘诗瑶

“情深似海,海有多深?”“深海压强那么大,为什么没有把深海生物压扁?”打开我国著名海洋地质学家、中国科学院院士、同济大学教授汪品先在某视频网站主页,一个个生动的短视频引人关注。

“海洋太有意思啦”“这说话太有气质了”……视频播放弹幕区中的大量评论,表达着观众的喜爱,体现着这块科普小天地的吸引力和热度。汪品先风趣幽默、深入浅出地讲解着海洋科学知识。他播放最多的一期视频《百慕大三角到底有什么秘密》,播放量已经超过了400万。

汪品先今年87岁高龄,曾在82岁时3次随深潜器深潜南海,最大深度达1400米。除了在海洋科研领域的贡献,如今他也以另外一个身份活跃在人们视野中——作为深受年轻人喜爱的“科普达人”,他在某视频网站做科普仅仅两年,就收获“粉丝”近180万。

为什么要致力科普?

汪品先这么理解:“地球系统科学有很强的趣味性,更容易被社会公众所接受。比如深海,就是科普的绝佳领域之一。”

他认为,科普不光是服务大众,对科学家自身也有益。比如,地球系统科学具有跨学科特点,科学家本身就需要跨学科交流,有天然的科普需求。“我要懂你的学科,你要懂我的学科,要彼此了解,那就需要用通俗易懂的语言来表达。”

迅速成为科普“网红”,汪品先认为有赖于自己找到了和年轻人对话的方式——讲故事。“在学校里讲课,一堂课只有几十、几百个学生听讲,在互联网平台上,经常有几万、几十万个观众。”汪品先说,他很喜欢和年轻人交流,希望自己的经验和想法可以帮到更多的年轻人。

把科普故事讲好,并不是一件容易的事情,需要花费很多心血,汪品先每次都精心准备、认真对待。“教学、科研和科普可以无缝连接。一个好的科学家,应该能够用通俗易懂的语言来表达科学知识。因为吃透了自己的研究,就能够运用自如。”

不仅推出科普短视频,汪品先还积极参与各类科普讲座和论坛,在同济大学开设通识课,并出版了《深海浅说》《科坛趣话》《十万个为什么(海洋卷)》等科普书籍,深受读者欢迎。

“科学家要和大家一起推进科普事业发展。”汪品先说。

中国科技馆原馆长王渝生

激发孩子们的好奇心

本报记者 喻思南

今年5月,在视频网站上,中国科技馆原馆长王渝生的一个科普视频火出了“圈”,累计播放量超过200万。视频里,王渝生坐在一棵大树下,从科学的层面讲述人体衰老的原因,之后再话题一转,说变老没那么容易,保持年轻状态应该怎么做……

看到传播效果那么好,王渝生更加坚信,科普一定要深入浅出,考虑年轻人的接受习惯。

80岁的王渝生自称“科普老顽童”,通过视频网站平台,他与年轻人聊中国古代的科技文明,也聊伽利略、牛顿等近代科学的先驱人物。作为我国首位科学史专业博士,读硕士研究生时,王渝生就发表过科普文章。到中国科技馆工作后,他对科普和科学教育有了更加深入的理解。

“孩子有与生俱来的好奇心,这是做科学研究必须具备的素质之一。”在王渝生看来,让孩子从拥有好奇心到成长为真正的科学家,中间的道路很漫长,必须通过教育引导,使孩子们在实践中逐步了解、学习科学的思维,而这正是科普工作者努力的方向。

卸任中国科技馆馆长职务后,王渝生成为中国科学院老科学家科普演讲团的一员,应邀为全国各地中小学生作科普报告。与青少年打交道,给孩子们谈科普,他越发感到:“科普不是小儿科,而是一门大学问。”

移动互联网兴起时,王渝生已近70岁,为借助网络平台更好传播科学知识,他学会了使用微信、上短视频平台。一场线上科普活动,有时观看人数达到几十万,这让他深切体会到新的科普传播途径的影响力。

“互联网传播更广泛、更深入,将科学知识向亿万群众普及成了可能。”和青少年在一起,王渝生感觉自己也“变年轻了”:“孩子们的好奇心和青春气息,无时无刻不在感染着我。”这也是他自称“科普老顽童”的由来。

外出作科普报告,王渝生总会在幻灯片上留下自己的电子邮箱和联系电话,便于同青少年交流。“我希望能为国家科普事业发展再贡献一些力量。”他说。

化学工程专家金涌院士

科学普及就是“播种”

本报记者 谷业凯

能被人体吸收的生物“塑料”是怎么研制出来的?被划破的航天器如何自动“愈合”?……前不久,中国工程院院士、清华大学化学工程系教授金涌入驻某短视频平台,发布了几十条短视频。从可控核聚变到石墨烯,从能源转型到循环经济,他把深奥的科学原理与日常所见的现象融会贯通,展现出一个奇妙的科学世界。

金涌是我国化学工程领域的专家,主要研究高速流态化、清洁化工工艺、粉体技术等。在长期的教学科研实践中,他深刻认识到科普的重要性。

“学习和创造有很大不同。10多年前,学校的学术活动节邀请我作报告,我想到的题目就是‘如何培养科技创新思维’。”金涌回忆。当时,这场报告取得了热烈反响,让金涌意识到自己抓到了一个真问题。此后,他不断丰富自己的“素材库”,并把创新与发明的大师轶事、自己对创新的理解领悟等,用更接地气的方式表达出来。

金涌做科普的另一富矿,是自己从事的化学工程领域。

金涌说:“老百姓的衣食住用行,都离不开化工;高端制造业和循环经济发展也离不开化工。”

于是,金涌联合多位院士、几十位高校院所的专家,耗时6年,组织制作系列科普视频《探索化学化工未来世界》,通过讲述前沿的化学化工科技成果,让社会公众了解化学化工知识。

在科普视频制作过程中,金涌带着大家动手撰写脚本。如果内容不够通俗易懂,就反复修改打磨。拍摄时为了实现对抽象概念的可视化、具象化,金涌带领团队与艺术工作者们协作,通过动画制作、演员表演等多种形式,将抽象的科学概念形象生动地展现出来。

在金涌看来,科普的意义十分重大,一是能够更早地识别、发现创新人才,二是有助于新技术的推广和产业的发展,三是让伪科学失去“市场”。金涌也常将科普比作“播种”:“有人说我拍的片子小孩可能不太懂,但现在我们就是在孩子心里播下一颗科学的种子。科学普及就是‘播种’。”

已从教学科研一线退下来的金涌,继续为科普事业发光发热。随着短视频的兴起,他积极利用新的平台来进行科普工作。“我们应该用新的技术去传播知识。”

“一个人对科学的兴趣往往源于热爱,而热爱的前提是要产生‘共鸣’。我一直从事科研,深刻理解这个‘共鸣’对于创新的意义与价值。”金涌说,“做科普和教书育人既有相似之处,也有很大不同。教书育人是基础性、系统性、渐进性的,而科普要注重时效性、针对性,它们都是一个人终身教育不可缺少的部分。”

延伸阅读

2002年12月,中国科学院联合中宣部等单位共同发起“科学与中国”院士专家巡讲活动,至今已在全国开展科普活动2000余场次,广泛传播科学知识、弘扬科学精神,在推动科学普及上发挥了很好的作用。

1997年,中国科学院老科学家科普演讲团成立,主要由中国科学院离退休研究员组成,也有高等院校、解放军和国家各部委的教授和资深专家参加。演讲团成立20多年来,足迹遍及各省、自治区、直辖市的1778个市、县。截至2022年12月,演讲团已演讲超过3.63万场,听众约1321万人次。

1999年,经中国科学院院士王绶琯倡议,61名科学家联名发起成立北京青少年科技俱乐部,其中包括45位两院院士。20多年来,先后有800多位科学家出任北京青少年科技俱乐部的科研导师,用一双双“大手”,引领着青少年走进科学的大门。(吴月辉 喻思南 谷业凯)