点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按

习近平总书记在新时代推动中部地区崛起座谈会上指出,深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,让传统产业焕发新的生机活力。

中部地区是我国现代装备制造及高技术产业基地。本期带您走近中部地区四家制造业企业的一线科研工作者,听他们分享矢志技术攻关,助推制造业高端化、智能化、绿色化发展的生动故事。

安徽合肥,观众在世界制造业大会参观。新华社发

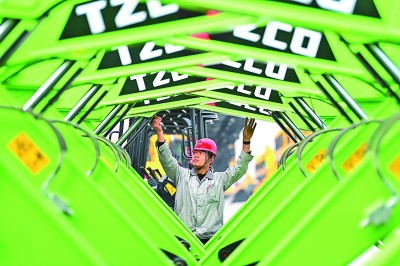

在山西太原一家智能产业园区里,工作人员对一款新能源动力液压挖掘机产品进行检测。新华社发

湖南浏阳一家电子科技公司的工作人员在测试电子烟花设备。新华社发

江西鹰潭一家新材料公司的技术工人在生产线上巡检设备。新华社发

【一线讲述】

向“高”攀登,勇闯技术“无人区”

讲述人:中联重科中央研究院院长助理兼技术研究中心主任、起重机械关键技术全国重点实验室副主任 刘延斌

回想我们中联重科在研发以碳纤维材料为核心的全新泵车过程中,始终在用新技术赋能传统产业,积极促进产业高端化、智能化、绿色化。

工程机械作为包含臂架、支腿、车架等结构部件的作业装备,其结构的承载能力与轻量化水平是衡量装备性能的关键指标。但是,结构的承载能力和重量往往存在难以调和的矛盾,目前以高强钢为代表的传统金属材料,在设计与制造方面已经处于很高的水平,想要进一步突破,需要从新材料角度寻找技术突破口。

怀揣着用全新材料打造全新装备的梦想,我和团队把目光瞄准了碳纤维复合材料臂架技术。

碳纤维丝束像头发丝一样纤细,要想将它编织成粗壮刚强的轻质臂架,绝非易事。创新的道路从来不是一帆风顺的。在最开始探索试验阶段,虽然我们制定了很好的方案,但做出来的样品进到试验台,却连预期目标的十分之一都达不到。有专家说,既要把性能做好,又要把重量做轻,没有这么两全其美的事情。可我们研发团队偏不信邪,我们认真总结失败原因,反复论证设计方案,没日没夜地往返于办公室、试验场和工地,经过上百万次试验验证,终于建立碳纤维复合材料臂架设计与试验数据库,以精准的计算,找到了全新的碳纤维复合材料-金属混合结构方法。

有了可行的结构设计方案,我们又创新开发了碳纤维复合材料增材式一体制造成型工艺,采用我们国产碳纤维原材料和专用装备,实现了长度超10米、复杂异形的箱型臂架的高性能整体制造。经过严格的疲劳考核验证,碳纤维复合材料-高强钢混合结构臂架的寿命达到高强钢臂架的2倍,且具备与钢材相同的加工性能。

历经十年时间,我们终于成功研制出了混凝土泵车国产化碳纤维臂架,相对钢材料在同等强度下臂架可减重40%,开发出的泵车产品占领了该技术的制高点,推动了行业的轻量化进程,点亮了技术“无人区”。我们还在碳纤维复合材料结构中加入芯片传感器,实现轻量化与智能化的深度结合,这就如同在“骨头里面装神经”,可以对产品进行整体健康监测,为客户提供预测性维护服务。

未来,我们还将碳纤维材料与工程机械产品深度结合,给工程机械装备带来“轻”的革命;将传感元件与复合材料有机融合,给新材料带来“智”的飞跃。碳纤维复合材料在工程机械装备领域的应用,还等待我们不断探索。

向绿进发,让“中国引擎”动力澎湃

讲述人:东风汽车集团有限公司研发总院新能源动力总成技术总工程师 陈亘

博士毕业那年,我加入了东风公司技术中心,成为一名汽车动力总成开发工程师。

近年来,伴随着国家“双碳”战略的铿锵步伐,汽车行业电动化转型趋势越来越清晰。混合动力结合了传统燃油车和新能源汽车的双重优势,混动技术成为备受市场青睐的技术解决方案。当时,由于关键技术和成本控制上的难题,国内汽车制造企业在市场竞争上处于明显劣势。已在东风工作了7年的我,开始开展零碳燃料和混动方面的研究。两年后,我担负起带领团队研发新产品的重任。

面对电动化的产业变革浪潮,自主品牌想要站稳脚跟,就必须依靠够强够硬的混动产品。而混动电驱动系统作为混动系统的核心组成部分,是整个系统的“心脏”。如何实现其技术突破,打造一颗“最强的心脏”是我们团队的核心任务。

当时市场上的主要混动构型分为功率分流型和串并联型两种。两者各有优缺点,我们在设计中想把这两种构型的优点结合起来,实现优势互补、取长补短。想法很美好,操作起来却并不简单。动力总成是汽车的动力源泉,是动力传输、变换的中枢系统,结构复杂、零件众多、机械精度要求高。如果简单地靠“1+1”做功能的堆砌,动力总成的尺寸不够紧凑,而且使用的零件也变多了,这意味着质量风险更大,成本也更高。于是我们一遍遍尝试寻求最优解,最终采用灵巧的设计,用最少、最成熟的零部件,将多个功能有机融合在一起。

实现市场化是科研成果转化的最终目标。研发过程中,不少业内人士质疑:“你们功能这么多,价格肯定下不来,消费者能买单吗?”

面对这样的质疑,我们没有徘徊不前,而是迎难而上,认真分析了早期新能源车尤其是混动车价格普遍偏高的原因,并主动与国内自主零部件企业合作,共同突破关键零部件的技术难题,实现了联合开发和自研自制并行。同时,我们充分发挥自身控制系统方面的自主优势,围绕客户的核心需求,通过更加精益的设计来优化成本。

面对不断更新迭代的消费需求,我们将继续潜心研究,依靠过硬技术,推动汽车产业绿色化、智能化发展,让“中国引擎”动力更澎湃。

乘“数”而上,自主创新路正阔

讲述人:河南卫华重型机械股份有限公司研发总监 丁海洋

手掌轻轻一挥,远在数公里以外的起重机便开始随手势运行;一句话,起重机就能按你的指令转向移动,一旁的屏幕上,运行的效果被实时模拟成动画……这样的画面,出现在河南省长垣市卫华智能产业园的远控操作台前。在工信部公布的国家级制造业单项冠军企业名单中,我们凭借国际领先的技术、全球前三的市场占有率,一举包揽桥、门式起重机两大单项冠军,引发全行业瞩目。

2019年,刚刚入职公司电气设计部的我发现,每一台起重机电气图纸的设计都需要从零开始,不仅设计及时率低,准确率还得不到保证。为了改变这一现状,我带领团队量身定做,开发出espace软件服务平台,不到一个小时系统便会自动生成一套成熟准确的电气系统,不仅实现设计数据的共享畅通,同时实现了电气系统的数字化设计。目前,这一平台已顺利上线订单查询、数字化调试、项目管理、绩效管理等15项模块。

重达几十吨的起重机,要想操作灵动自如,那就必须得走智能化之路。为此,我们面向起重机设备管理现状及国家标准要求,推出全新应用——“WEIHUA起重管家数字化平台”,通过多种具备自主知识产权的智能硬件,结合5G以及AI等技术,为起重机装上了“最强大脑”,实现了对起重设备的状态监控、故障预警、数据分析等8项功能,可为客户提供实时远程服务和业务决策支撑,提高起重产品的安全性。

不仅如此,我们研发团队还同时搭配推出了“数字孪生技术”,通过虚拟仿真、数字映射,快速发现、分析和修复起重机运行中遇到的问题,帮助用户和运维人员更好地理解问题和过程,并找到最佳的解决方案。

国家“双碳”战略实施以来,我们也在积极思考装备制造企业应如何乘势而上。2021年,我们提出新中式起重机概念。在此之前,欧式起重机凭借其轻量化、高配置等优点,一度占据国内市场。我们的研发团队经过长期探索研究,将欧式的轻量化优势与通用的高度耐用性完美融合,并命名为“新中式起重机”,打破欧式起重机国内垄断局面。

新中式起重机的研发,我们对起重机自重、轮压、吊钩极限、整机高度等方面进行了优化,相比传统起重机高度降低30%、重量降低25%、综合能耗降低20%、噪声降低20分贝,可广泛应用于各类通用工况场合。精确定位防摇摆技术的应用,减少了起重机90%的冲击力、摇摆幅度降低95%以上、控制精度达2毫米。这份成绩单也让新中式起重机成为圈内的明星产品,目前订单总额已突破40亿元。

接下来,我们还将加快推进我国制造业数智化转型,在自主创新路上再接再厉、更上一层楼。

精益求精,做扎根一线的冶炼专家

讲述人:江西铜业贵溪冶炼厂科技生产部部长 孙敬韬

刚到厂子时,我发现,和国外同行业企业相比,我们的工艺技术还存在着回收率低、回收种类少、能耗成本高等诸多劣势。

要如何攻克技术瓶颈、补齐发展短板?传统的工艺方法行不通,我们就另辟蹊径,不断调整改变攻关的思路,反复实践摸索研究。

经过我们的不懈努力,最终独创出一种新工艺,在国内率先攻克稀有贵金属协同绿色提取关键技术难题,还解决了传统工艺难以适应原料变化等系列问题。这一技术成果还被复制推广应用于许多同行企业,推动了相关冶炼技术的跨越式发展。

铂、钯是我们厂铜精矿中含有的微量元素。以往,由于没有建立相应的工艺提取生产线,冶炼系统富集的铂、钯原料只能暂存起来。如何将铂、钯物料转化为高附加值的铂、钯金属,成为摆在我们面前的一道必答题。

凭借着对工艺的熟悉,我被单位委以重任,承担起项目工艺设计这一任务。看似简单的理论和原理,要因地制宜,落地到大规模的工业生产却极不容易。因为每一个设计的环节都得经得起质疑推敲,并得到试验验证。

经过无数次的反复试验摸索求证,我终于攻克了这个行业的关键共性技术难题。新建成的铂钯提取生产线投入运行后,不仅为江铜增添了铂、钯元素稀有贵金属产品,每年还可为企业新增产值超过1亿元,产业不断向高端化迈进。

此后,我又和同事们携手攻关,成功实现了“全湿法短流程制取4N银粉工艺研究”项目的研发和产业化。白天,我一边在现场组织生产,一边测量数据,反复推敲优化设计方案;晚上又查资料、画图纸直到深夜,投产试车期间更是夜以继日蹲点在现场。

在我们的努力下,项目成功投入运行,填补了国内贵金属冶炼的高纯银粉生产空白,一举将银锭一级品率从不足10%提升至99%以上,并以优异的产品品质成功打入北美市场,进一步提升了江西铜业品牌在国际市场的话语权和影响力。

在长期的科研实践中,我深深感受到,搞科研不是为了“孤芳自赏”,而是为了“开花结果”。光有扎根科研、埋头苦干的劲头还不够,还得不断开拓视野、丰富知识储备,最关键的就是学以致用,解决生产实际中的卡点、堵点。

面向未来,我将继续带领团队,尽展所长、精益求精,助推企业向着高端化、智能化、绿色化方向不断前进。

项目团队:光明日报记者 张胜、禹爱华、龙军、赵嘉伟、王建宏、张锐、王胜昔、胡晓军、李玉兰、王洋 光明日报通讯员 戴思雨、宋晓丹、刘军旗

《光明日报》(2024年06月24日 07版)