点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

光明日报记者 姚昆

嫦娥六号凯旋,带回月球背面的“土特产”!

1935.3克!这是人类首次月背采样返回。

别看这只是近4斤的“土”,它的价值可比黄金还贵重。科学家们对这些从月球来的宝贝寄予厚望,因为它们藏着月球的前世今生,甚至是太阳系的秘密,每一粒都可能是打开新知大门的钥匙。

对于这份月壤,我们有太多的好奇与期待。

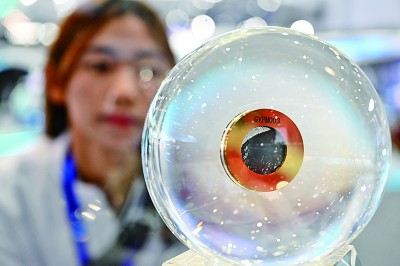

安徽合肥,观众在科普展览上观察月壤。新华社发

奔月“挖土”,探索秘境中的秘境

自20世纪50年代起,人类对月球开展了100多次探测,并10次从月球正面采样返回——美国通过阿波罗计划6次载人登月,共带回了381.7千克月球样品;苏联通过月球探测器,分3次采集了326克月球样品;2020年,嫦娥五号实施中国首个无人月球采样返回任务,带回了1731克月球样品。

那么,既然嫦娥五号任务已圆满完成,作为备份的嫦娥六号为何还要奔月“挖土”?

因为,对于月球研究来说,这些样品的多样性远远不够。

“月球表面积接近3800万平方公里,只比亚洲面积小一点,目前的采样研究很有限。”国际宇航联合会空间运输委员会副主席杨宇光说,月球背面和正面地形地貌差异非常大,形成过程中有自身的特殊性,对其地质、火山活动等方面的研究需要更多的样品来支撑。

已有研究也表明,月球具有二分性,正面和背面的成分、结构等都存在显著区别。月球正面月壳厚度大约30千米至50千米,玄武岩分布面积大于30%;而月球背面厚度大约60千米至80千米,玄武岩分布面积仅约3%。由于直接暴露在太空中,月球背面如同一块盾牌,阻挡了大量小天体对地球的直接撞击,因此与较为平坦开阔的月球正面不同,月球背面布满沟壑、峡谷和悬崖。“一个很明显的特点就是,月球表面90%以上的低洼平坦区域都在月球正面,这些区域被称为月海,嫦娥五号就降落在月球正面最大的月海——风暴洋中。而月球背面除了莫斯科海以外,几乎没有大型的月海。”杨宇光说。

6月26日,嫦娥六号返回器开舱仪式结束后,科研人员把月球样品容器放进保护箱。新华社发

由于月球被“潮汐锁定”,自转周期和公转周期相等,地球强大的引力让月球总是以同一面朝向地球,人类在地球上也只能看见月球的正面。对于人类而言,月球背面可谓“秘境中的秘境”。“可以说,在月球采样方面,嫦娥五号是从时间上补齐了这一环,因为其在月球正面取到了迄今最年轻、地质年龄约为20亿年的月壤,嫦娥六号则是从空间上补齐了这一环。”杨宇光表示。

和月球正面的“土”相比,月球背面的“土”又有什么不一样?

“从月球背面,尤其是从我们选择的南极-艾特肯盆地采集样品,在矿物化学成分上可能与正面样品有非常大的差别。”嫦娥六号任务副总设计师、中国科学院国家天文台研究员李春来认为,研究这些样品有助于揭示月球背面特有的地质构造和物质成分的差异,更全面地了解月球的地质演化历史,“以往采集的样品,只认识到半个月球”。

李春来分析,嫦娥六号采样点位于巨大的撞击盆地里,它受到早期撞击事件的抛射,很可能会挖掘到深部物质。“南极-艾特肯盆地是一个巨大的撞击坑,可以为早期的撞击历史,甚至地球的早期撞击过程研究提供机会,有助于了解太阳系早期的演化历史和判断历史,推动比较行星学的研究”。

“我们在采样过程中就感觉月球背面和正面的月壤不太一样,正面的月壤比较细腻、松散,背面的状态似乎不太一样,所以我们有更高的期待,希望科学家们有新的发现。”嫦娥六号任务总设计师胡浩说。

6月4日,在北京航天飞行控制中心,工作人员在监测嫦娥六号上升器自月球背面起飞状况。新华社发

1935.3克,每一克都是科技的突破

53天,11个阶段,1935.3克!

从5月3日,长征五号遥八运载火箭成功将嫦娥六号探测器送入预定轨道开始,历经地月转移、近月制动、四器两两分离、平稳落月、钻表取样、月面起飞、交会对接、样品转移、环月等待、月地转移、再入回收等阶段,嫦娥六号最终满载成果返回地球。

回顾这段探月之旅,月背“土特产”,来得不容易。

难在哪儿?月背地形地貌复杂、落月机会只有一次、“挖土”如同“开盲盒”……月背采样返回,没有先例可循,面临很多新情况、新问题。

“这次任务比嫦娥四号降落月背、嫦娥五号月表采样都更具挑战性。”杨宇光认为,嫦娥六号面临的一大困难在于,“在月背降落、采样和起飞均需要通过中继卫星进行测控,整个过程无法通过地面站直接监控。”

“嫦娥六号原来是嫦娥五号的备份,执行月背任务是对备份提出的新挑战。”在胡浩看来,挑战来自质量和可靠性、技术状态变化以及计划安排等多个方面。

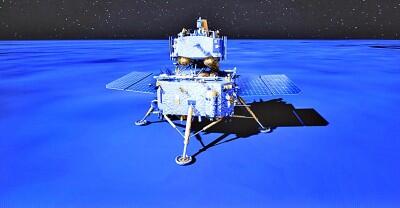

6月2日,在北京航天飞行控制中心屏幕上拍摄的嫦娥六号着陆器和上升器组合体着陆月背的模拟动画画面。新华社发

怎么办?在嫦娥六号执行任务之前,科研人员对上天产品和地面产品的质量和可靠性进行深入分析,使整个系统更健全、更健康、更可靠;为在月球背面着陆采样,做出了很多与之相适应的改变;在一年多的时间内,从头开始研制鹊桥二号中继星,开展大量试验和验证工作……

“事实证明,我们成功应对各项挑战,圆满完成了任务。”胡浩说。

困难不断被克服,关键核心技术更有新突破。

“亮点非常多!”杨宇光介绍,嫦娥六号任务实现了三大关键技术突破。

——突破月球逆行轨道设计与控制技术。嫦娥六号与嫦娥五号的基本状态一致,不同在于,嫦娥六号是在月球背面着陆,着陆位置由北半球变为南半球。若沿用嫦娥五号的环月顺行轨道方案,就意味着很多设备的朝向是反的。嫦娥六号采用的逆行环月轨道方案,虽给轨道设计带来一定难度,但避免了硬件设备的大幅调整,做到了整个系统的最优。这是一个设计很精巧,能有效降低成本的措施。

——突破月背智能采样技术。嫦娥六号月背采样只能靠鹊桥二号中继星支持,一旦出现问题,任务就难以进行,“尤其是表取,由于机械臂路径不是唯一的,在无人干预的情况下,要自主完成任务,难度很大。”研制人员为嫦娥六号采样封装分系统进行了多项升级,设计了适应月球背面采样的控制算法和采样策略,进一步提高了采样的智能化、自动化程度,增强了采样效率和能力。

——突破月背起飞上升技术。嫦娥六号从月背起飞,要在鹊桥二号中继星的辅助下进行智能自主控制。嫦娥六号采样返回采用了月球轨道交会对接的方式,这就要求上升器进入和轨返组合体相同的轨道面,然后通过调整实现近距离交会对接。上升器在绕月轨道上的飞行速度约为1700米每秒,如此高速意味着极小的轨道面偏差就会导致交会对接失败。

“嫦娥六号任务是中国航天史上迄今为止技术水平最高的月球探测任务,也是我国第四次成功在月面实施软着陆。这对未来更大规模、更深入的月球探测、深空探测活动,都会起到夯实基础的作用。”杨宇光说。

近观月壤一克,遥测星河万年

6月28日,探月工程嫦娥六号任务月球样品交接仪式在北京举行,国家航天局向中国科学院移交了嫦娥六号样品容器,交接了样品证书。这标志着嫦娥六号任务由工程实施阶段正式转入科学研究新阶段。

月球样品,颗粒皆珍贵,要如何管理?

其实,这有章可循。2021年,国家航天局发布《月球样品管理办法》,规范月球样品的保存、管理和使用,以发挥其科研价值与社会效益。原则上,月球样品分为永久存储、备份永久存储、研究和公益四种基础用途。

月球样品实验室,便是“第一站”。无论是嫦娥五号月球样品,还是嫦娥六号月球样品,都要在这里解封、存储和分发。

月球样品实验室由外及里,共分为三个房间。第一间用来解封样品,第二间存储了嫦娥五号月球样品,而第三间便是为嫦娥六号月球样品所准备的。

在实验室,工作人员以“是否接触过大气”为标准,对已有的嫦娥五号月球样品进行分类存储。嫦娥六号探测任务地面应用系统副总设计师周琴介绍,接触过大气的月球样品分为两部分,一部分是当时挑出来的一些岩块样品,另外一部分是对外发布的一些返还样品。而没有接触过大气的原始月球样品,会被存放在一个充氮密封手套箱里。

此外,周琴还介绍了树脂包埋的保存方法—将小的岩屑颗粒或月壤做成树脂光片的形式,科研人员就可以直接用这些光片去做同位素、化学成分的分析。采用这种方法能保持样品颗粒的原始形态,方便研究,同时在封存状态下,样品不易破碎,利于长期保存使用。

存得好,更要用得好。

此前,国家航天局已向国内131个研究团队发放了7批次共85.48克嫦娥五号月球样品。国家航天局副局长卞志刚透露,从嫦娥五号月球样品中,中国科学家发现了月球的第6种新矿物“嫦娥石”;研究还证明,月球在19.6亿年前仍存在岩浆活动,使目前已知月球地质寿命“延长”了10亿年。月球样品进入“嫦娥时代”,极大丰富了人类对月球乃至宇宙的认知。

随着对嫦娥五号月球样品研究的深入,更多月球奥秘正被揭开。

全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩表示,根据任务计划,嫦娥六号的主要科学任务集中在寻找新矿物和岩石、寻找月球深部物质、寻找古老物质、揭开苏长岩成因之谜等方面。想要揭秘,还需等待科研人员完成对样品的分析和研究,但不妨展望一二—嫦娥六号月球样品中或许含有以下成分:岩石碎片,这些碎片来自月球表面的岩石;矿物颗粒,包括长石、辉石、钛铁矿等,是月表的主要组成部分;玻璃物质,由撞击熔融形成;微量元素,如铜、金等,对研究月球形成和演化很有帮助;氦-3,一种潜在的核聚变燃料……

月球古老神秘,人类求索不停。从一抔月壤开始,对未来,我们充满期待。

(项目团队:光明日报记者 赵斌艺、崔兴毅)

《光明日报》(2024年07月19日 07版)