点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

新华社北京12月19日电 特稿|逐梦深空 商业航天正起飞

新华社记者张忠霞 孙晶 吴慧珺

美国“星舰”成功上演“筷子夹火箭”、“北极星黎明”任务机组成员完成全球首次商业太空行走,中国海南商业航天发射场建成并首发成功……2024年,全球商业航天的进步可圈可点。

业内专家在接受新华社记者采访时表示,商业航天在市场化机制、创新效率和成本控制方面表现突出,与人工智能(AI)技术的融合更加速了创新步伐,正成为经济增长的新引擎。

新一代发射载具成核心竞争力

2024年被认为是商业航天发展的关键一年。新一代发射载具正成为未来的核心竞争力。多个新一代发射载具计划的推进将奠定未来航天探索的格局。

美国太空探索技术公司(SpaceX)在新一代载具上的迅猛进展使其成为2024年全球商业航天领域的“流量王”。它的重型运载火箭“星舰”预计能将超过100吨载荷送入近地轨道,运力远强于其现有的“猎鹰9”和“猎鹰重型”运载火箭。今年以来该公司已完成4次“星舰”试飞,常规的“猎鹰9”及“猎鹰重型”火箭发射也有100多次。

这张2023年4月11日公布的图片显示,美国太空探索技术公司的新一代重型运载火箭“星舰”在位于得克萨斯州的一处发射基地等待升空。新华社发(美国太空探索技术公司供图)

从时间线可以看出,“星舰”试飞间隔越来越短,技术进步越来越明显。今年10月试飞时,其火箭助推器在降落时由发射塔上被称作“筷子”的机械臂“夹住”,首次实现在半空中捕获回收。

除追求大运力外,商业航天更加重视运载火箭的回收与复用。这有助于大幅降低发射成本、提高发射效率,对未来发展具有重要意义。与SpaceX相比,日本新一代主力运载火箭H3、美国蓝色起源公司的“新格伦”重型运载火箭等竞争对手进展相对缓慢,面临技术和时间表上的挑战。

发射载具、发射场地和载荷是航天发射活动的“三大件”。在中国,商业航天发射场2024年也实现了零的突破。2024年11月底,中国海南商业航天发射场建成并成功首发,填补了中国没有商业航天发射场的空白,完成了星箭制造、商业发射场测试发射、卫星数据应用服务的商业航天全产业链闭环。

银河航天董事长徐鸣表示,抓住“太空新基建”的时代机遇,关键在于低发射成本的可回收运载火箭、大规模能源系统、大规模卫星相控阵通信系统等“大国重器”级别的创新。

“国家队+企业”模式迸发新活力

商业航天在创新效率、成本优势、产业拉动等方面具有显著优势,成为各航天强国竞争的重要战场。

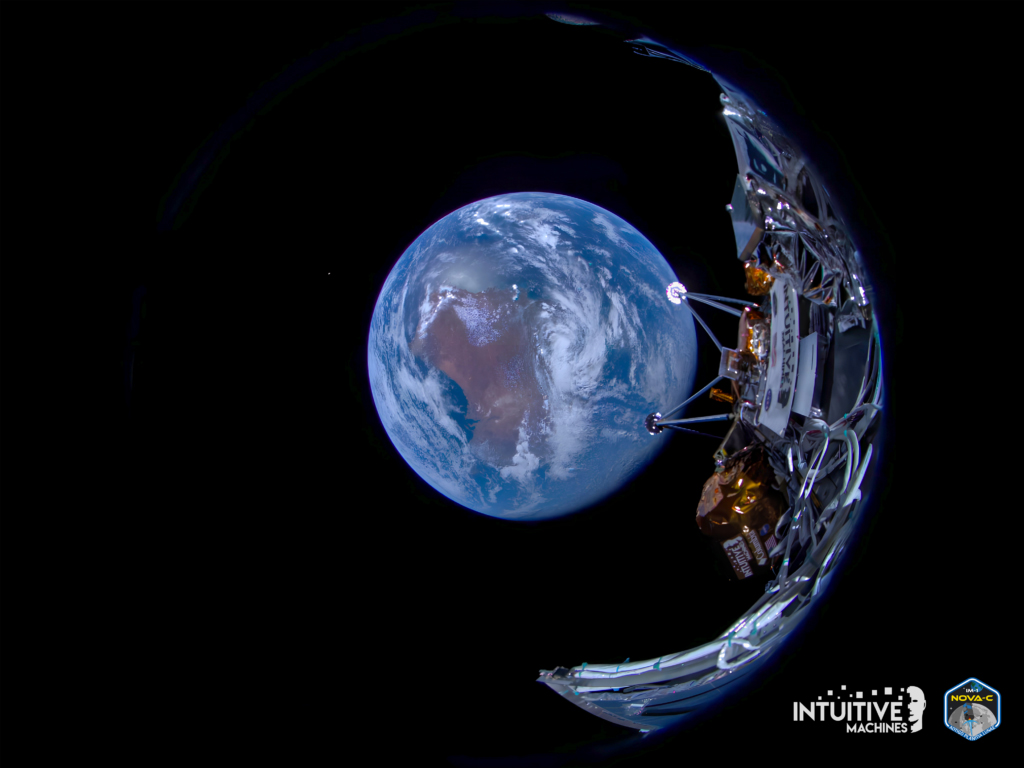

美国私营企业“直觉机器”公司研发的月球着陆器“奥德修斯”美国东部时间2024年2月22日在月球着陆。这是时隔50多年后美国航天器首次登月。新华社发(“直觉机器”公司供图)

在美国,自2011年航天飞机退役之后,美国航天局一直在“多路发力”,试图借助多家私营企业助推其航天计划。以探月为例,美航天局的“月球商业运载服务计划”旨在利用商业航天力量在月球探索中有所突破。这一方面是由于政府预算有限,需力邀报价更低的私营企业入局;另一方面也是因为企业研发进展更快、效率更高,有助于在月球探索中与“国家队”相辅相成。

在中国,根据《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》数据,2023年中国共完成26次商业性发射(含载荷“拼车”),占全年发射的39%。2024年,商业航天作为“新增长引擎”写入中国政府工作报告,进入新一轮高速发展期。

九州云箭董事长季凤来接受新华社记者采访时说,“国家队+企业”的模式将成为航天领域快速发展的重要推动力。两者协同发展不仅能够加速航天技术迭代升级,还能推动航天应用场景的多元化和商业化落地。

“还要注意的是,商业航天的发展仍需面对技术门槛高、资金投入大、国际竞争激烈等挑战,国家政策的引导和支持对于构建健康有序的产业生态至关重要。”他说。

AI成航天领域最强“催化剂”

全球范围内,AI正为企业和社会带来前所未有的变革。航天领域也不例外,AI及其他前沿技术正与航天产业深度融合,不断催生新的技术进步和应用场景。

美国洛克希德-马丁公司12月在一份公报中列出2025年空间技术十大趋势,人工智能/机器学习位列榜首。公报说,人工智能/机器学习正在被集成到空间探索中,无论是在轨还是在地,都可提升态势感知、提高决策速度,使自主操作成为可能。目前洛克希德-马丁公司有80多个使用人工智能/机器学习的空间项目或计划。

AI在机器学习以及处理卫星数据方面也有显著优势。美国谷歌旗下“深层思维”等公司正竞相开发先进的天气预报AI模型。随着深空探测技术快速发展,月球等星球的探测数据井喷式增长。中国科学院与阿里云今年8月底联合发布国际首个“月球科学多模态专业大模型”,这将大大加速海量数据的处理,帮助科研工作者挖掘出新的发现。

银河航天首席技术官朱正贤接受新华社记者采访时介绍,当前中国商业航天公司正向无人化、智能化测运控系统方向探索。以银河航天为例,他们正在加速实现通信、遥感等不同类型载荷卫星的自动任务编排,并探索运用深度学习、大语言模型、大数据等技术搭建卫星运行管理系统。未来,这个强大系统将有望成为一个可对卫星进行24小时不间断管理的人工智能“风筝线”。