点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【一线讲述】

编者按

1985年2月20日,中国南极长城站在乔治王岛举行落成典礼,南极上空升起了五星红旗。自此,这片冰原上有了中国人长期奋战的身影,为我国和平利用极地奠定了坚实基础。

40年来,我们在南极还陆续建成了中山站、昆仑站、泰山站、秦岭站。一代代科研工作者奔赴南极,在极端自然环境中接续奋斗。从生态考察到气象试验,从生物观测到冰川研究……他们用一个个“第一次”推动我国极地事业从无到有、由弱到强。

值此长城站建站40周年之际,本期邀请部分参加南极科学考察的科研工作者以日记形式分享经历,带领读者走进南极,共同见证冰雪世界里的中国探索。

我迷上了南极的星光

讲述人:中国第31、32、36次南极考察队队员 李 航

2015年5月13日,我一大早就穿戴好厚重的“企鹅服”,踏上了前往北斗卫星观测站的路。在这片被极夜笼罩的区域,太阳早已远离我们的视线,即便是在中午,留下的也只有无尽的黑暗和偶尔闪烁的星辰。

阳光的缺席,使我们在中山站的活动空间被大幅压缩,时间却被成倍拉长。观测数据、分析结果、维护设备,偶有闲暇时光,大多数人都会选择待在狭小的宿舍里,看看书或电影,把凛冽的寒风和无尽的夜关在室外。

直升机将“雪龙”号上的货物运送至南极中山站。新华社发

这样的极夜里,我却迷上了南极的星光。南极的夜空中没有光污染,空气质量极优,是天文观测的绝佳场所。而南极光的加入,让这片星空更加迷人。

晚餐后,我照例带着相机和三脚架,踏上了拍摄极光的路。当我慢慢走出站区,肉眼逐渐适应黑暗,越来越多的星星在视线里出现。我环顾四周,发现背后的方向开始有黄色和红色的极光“燃烧”。我催促着自己找到一个适合拍摄构图的前景,调试好相机,准备记录下星空和极光的合影。在相机长时间曝光的过程中,我不经意抬起头,被眼前的一幕震撼到了。夜空是如此明朗,只见银河高悬,恣意伸展着身姿。它横贯天顶,从我面前的方向迅速地起,又从背后缓缓地落,宛如一条璀璨的银色绸带,将整个夜空装点得美轮美奂。

我迅速调整相机设置,尝试用竖幅全景的拍摄方法,最大限度地将横贯天顶的银河呈现出来。回到宿舍,我急切地导出刚才拍摄的照片。这幅银河与南极光的全景图,成为我在南极拍摄的所有照片中的最爱。

南极内陆有了新地标

讲述人:中国第35、39次南极考察队队员,中国气象科学研究院全球变化与极地研究所工程师 田 彪

此刻是2022年12月23日凌晨1点,是我此次南极内陆科考的第11天。

记得出发时,姚旭队长说:“南极科考的窗口期极为短暂,这对我们内陆队来说是巨大的挑战。”因此,所有任务都必须严格按时间表进行。白天12小时奋力前行,晚上扎营后继续“摸爬滚打”,这是我们的常态。

过去的十天,我每天都像组装大型乐高的小孩,每晚扎营时把设备建起来,早晨起床后又“咔”地全部打散。遇到暴风雪那几天,物资雪橇被积雪盖住,甚至不知道装备在哪个箱子里,得先铲雪才能开工。后来,我干脆把所需设备拿到床上,白天用被子捆扎裹牢,晚上搭起来开展观测。我的床铺堆得像一个杂货摊,但每天拆装的效率高了不少。

执行中国第40次南极考察任务的“雪龙2”号在阿蒙森海为潜标布放开辟水道。新华社发

按照科考实施计划,我要在沿途距离中山站约700公里处搭建一座超低温自动气象站。受自然环境限制,在南极开展自动气象观测非常困难,仅有极少数国家可以实现对南极天气现象的长期自动持续观测。我国是继澳大利亚和美国之后,第三个有能力在南极超低温地区开展连续自动气象观测的国家。这些天,内陆车队几乎每隔100公里就会路过一座超低温气象站,有的气象站已经在冰盖“坚守”了10年以上,成为内陆队行驶途中的活着的“地标”。

晚上一扎营,跟队长汇报完工作计划后,简单吃了点饭,我走到物资雪橇上整理气象站建设相关设备,并把它们搬运到建设点位,开始组装起来。不一会儿,一转头,全队一半多的队友都走过来帮忙。

虽然是极昼,但是晚上冰盖上风很大,几个人干了一会儿手就感觉要冻僵了,但都坚持了两个多小时,直到凌晨建完气象站。东南大学张侃建老师前几天手受伤了,养伤的他也过来帮我。这份情谊让我十分感动。

建完气象站,我们每个人在气象站支架上高兴地签上了自己的名字。很自豪,内陆科考断面上有了新的地标——PANDA700超低温自动气象站。南极冰天雪地里,一座座气象站是“无言的队友”,希望它们能一直坚持下去。

悬着的心总算放下了

讲述人:中国第36次南极考察队队员、中国计量科学研究院副研究员 粟多武

2020年2月1日,南极中山站入冬第一天,天气预报为白天风力7至8级、阵风9至10级。但早饭过后,风力陡然增强,超过了8级,而且夹杂着大雪,步行十分困难。从食堂到工作帐篷不到600米的路程,平时需要6分钟左右,这次我却花了10多分钟。进入工作帐篷后,我便开始操作仪器。它是我国自主研发的绝对重力仪,承担着极区海洋重力校准技术研究的使命。

这时,帐篷的门帘和窗帘都被大风吹开,雪花陆续飘了进来。帐篷金属支架随着大风不停晃动,响声特别大,部分篷布已经出现裂纹,整个帐篷似乎就要被撕裂。站上气象播报员说,上午最大风力达阵风11级(风速约110公里/小时),而帐篷的设计抗风能力为9级。我跟国内的课题组同事反映天气情况和仪器面临的风险,他们建议关闭仪器、人员撤离。但我觉得,来南极的机会太宝贵了,我得抓住一切时间开展科研工作。为了采集极端恶劣环境下的测量数据和验证仪器的稳定性、可靠性,我坚守在帐篷内工作了6个小时,也获得了6小时的有效数据。

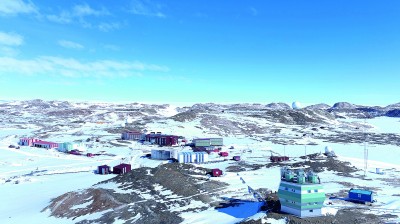

南极中山站。新华社发

这是我们的绝对重力仪首次在极地恶劣环境下获得的第一手宝贵数据!这些测试数据结果表明,在11级狂风等极地环境下,国产绝对重力仪仍能稳定正常工作,且达到设计指标,标志着我国成为继美国之后,第二个能够研发生产具有极高环境适应性高端绝对重力仪的国家。

晚饭时,气象员告诉我,晚上至第二天凌晨的最大风力将达11至12级(风速约120公里/小时),提醒我不要去工作帐篷。此时,仪器仍处于待机状态,我果断地向站领导提出,调两台挖掘机去工作帐篷的迎风面进行挡风,防止帐篷和仪器被风暴损坏。站领导紧急开会讨论,批准了我的请求,迅速派遣两人开着挖掘机到达指定位置,帮助工作帐篷抵御即将到来的12级风暴。

当晚9点和次日凌晨1点多,我两次到帐篷查看仪器情况。确保仪器安全后才睡下,此时已是凌晨2点。然而,哪能睡得安稳!迷迷糊糊中,梦到工作帐篷遭超大暴风雪袭击,即将被摧毁,帐篷里的精密仪器危在旦夕……我冷不丁地醒来,赶紧奔向宿舍楼窗户前,看到帐篷还在原地矗立,这才放心。再看时间,不到凌晨5点,但之后就睡不着了,总想着帐篷和仪器。6点半又到现场查看,除了篷布部分地方轻度撕裂外,帐篷总体安全。此时,风力已经渐渐减弱为8至9级,大风暴已经过去。紧急调用的两台挖掘机起了作用,帐篷和仪器抗住了12级飓风。我悬着的一颗心总算放下了。

在南极冰盖上“挖呀挖呀挖”

讲述人:中国第33、39次南极考察队队员,中国科学院西北生态环境资源研究院副研究员 杜志恒

虽然临行前在脑海中无数次勾勒南极的形象,可当真正置身其中时,我还是被深深震撼:脚下是3000米的冰层,放眼周围的世界,蓝色的天空和白色的地面之间,只有我们这些身着红色队服的科考队员在忙碌着。

南极内陆平均温度零下40多摄氏度,冬季最冷时达到零下80多摄氏度。正是因为这样,每年的南极科考任务都选择在南极最暖和的夏季进行,但平均温度也在零下。

执行卸货任务的考察队员吸引了企鹅前来“围观”。新华社发

南极拥有丰富的雪冰样品,我的第一项科考工作就是“挖呀挖呀挖”——沿南极冰穹A(南极冰盖最高点)断面采集雪冰样品。对这些样品进行测试分析,就能重建过去不同时期的环境状况,算是给南极环境做一次“体检”。

为了高效完成采样任务,我们“连轴转”。经常白天在路上奔波100多公里,晚上“安营扎寨”后,20点左右开始采集雪冰样品,一直要忙到第二天凌晨2点多。休息几个小时后,又要继续出发……

2017年1月21日,我所在的内陆队在南极冰穹A深冰芯钻取的长度到达146.21米。至此,钻井总深度突破800米,这是我国冰芯钻探取得的又一重大突破。

深冰芯是地球的“年轮”,忠实记录着地球气候变化。800米就意味着中国科学家可以据此分析出约10万年前南极的气候与环境演化历史。能参与并见证这一时刻,我深感幸运。

每一组数据都是写给未来的“家书”

讲述人:中国第36次南极考察队队员、同济大学测绘与地理信息学院教授 郝 彤

2020年1月20日,清晨7点,南极泰山站的圆形大厅里已热闹起来,各位队友都早早起来洗漱。早饭间,姚旭队长简要布置了这天的主要任务。2018年国际上发射了首颗单光子ICESat-2测高卫星,但其精度尚未在南极海岸至冰盖内陆不同坡度的大断面上进行验证,这对人类观测南极冰盖高程是否能够达到预期的厘米级精度有着重大影响。我上午的实验就是要完成海拔0到2600米的南极内陆沿线系统验证的最后环节,为我国发展下一代单光子测高卫星提供关键数据。

实验地点是距泰山站站区10公里的卫星过境处,需要提前一天铺设150米长、5米宽的光子反射油布和10余个光子反射棱镜。这天8级大风,地吹雪严重。姚队派出多名队员配合我,让我对在脑海中无数次排练的实验步骤有了更多把握。副队长和机械师都是“老南极”,他们先用雪地车铲斗压住150米靶标油布的一角,然后和其他队员一起尝试用雪块压牢油布的两侧。然而,狂风下的油布不愿乖乖就范,顺着狡猾多变的风向起舞,好似冰盖上咆哮的银龙。无奈之下,队友们只能顺势躺倒,用最大的身体接触面积压住油布,再一寸一寸地向前挪动,等另一辆雪地车铲雪压住油布的侧边。150米长的油布铺设,大家干了5个多小时。反射棱镜的铺设则是个细活,需要测量镜片到雪面的高度,这直接影响后续验算的精度。在零下20多摄氏度的大风中,体感已经低于零下30摄氏度,我需要脱下手套操作平板电脑进行坐标打点。手指只有在30秒内完成输入,才能在冻僵之前迅速缩回手套,等待几分钟回暖后再次操作……

这就是南极内陆普通的一天,每每回想起来,我总是嘴角上扬。在泰山站54个极昼里,我们完成了20米深温度链的安装、3平方公里无人机载冰雷达和正射影像的采集、3套角反射器的维护,更用520公里的实验断面证明:中国科学家不仅能驾驭国际前沿数据,更能在冰原上浇筑自主创新的地基。

南极的每一组数据,都是写给未来的“家书”。此刻,这封“家书”正藏在ICESat-2的光子信号里,藏在无人机载冰雷达的剖面图中,更藏在不断建设完善的科考站的每一个角落里——它们终将汇聚成中国认识南极、保护南极、利用南极的底气。

(项目团队:光明日报记者 栗念跃、崔兴毅、张胜、杨舒 光明日报通讯员李雨霏、赵清)

《光明日报》(2025年02月21日 07版)