点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

曾经的矿坑边坡塌陷如今铺设了平整的环坑步道,两侧景观树木成行,居民悠闲地散步赏景。在辽宁阜新,昔日被称为“城市伤疤”的海州露天矿正在蜕变成为市民休闲的“生态地标”。

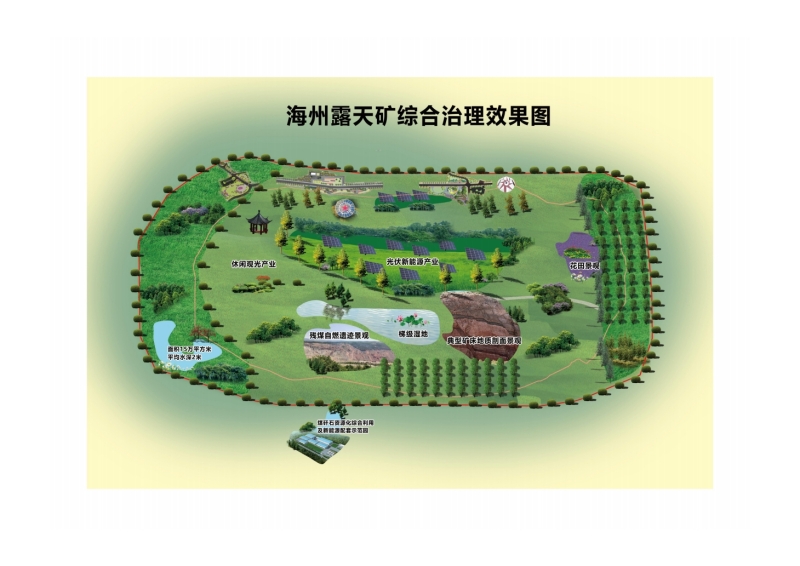

中国煤科集团有限公司(以下简称“中国煤科”)2018年10月成立全资子公司中煤科工生态环境科技有限公司(以下简称“科工生态”),以全产业链技术优势助力资源枯竭型城市走出高质量发展的新路径。特别是近年来,与阜新市政府就海州露天矿综合治理开展了深度央地合作。中国煤科所属科工生态以打造全国废弃矿坑治理典范为目标,以科技为支撑,通过构建“地灾治理+生态修复+资源利用”三位一体治理体系,大力推进百年矿区综合治理,走出了一条资源开发与生态治理的平衡之道,让废弃矿坑“披绿生金”。

生态治理:从“城市伤疤”到“城市绿肺”

因资源而兴,因资源而衰,曾经是所有资源型城市难以绕开的宿命。作为新中国煤炭工业的活化石,辽宁阜新的海州露天矿自1953年投产以来累计生产煤炭2.44亿吨,创造工业产值近百亿元,其恢宏开采场景更被镌刻在第三套人民币五元纸币上,成为国家工业化进程的永恒印记。2005年6月,海州露天矿因资源枯竭被迫关闭,却留下了相当于38座故宫面积总和的“城市伤疤”。

2009年建成的国家矿山公园曾试图为矿坑“整容”,但多年开采形成的长期地质不稳定,导致每年产生地表残余变形超5厘米,造成了公园范围内文化广场、建筑、道路等基础设施不同程度的破坏,崩塌、滑坡等灾害风险危及矿坑周围企事业单位、居民、游客的生命和财产安全,残煤自燃区温度常年保持在200℃以上,释放的有毒气体导致植被退化,更威胁着周边生态安全,大量具有珍贵保存价值的矿山地质遗迹在不断遭到破坏,对海州露天矿北帮矿山环境进行综合治理迫在眉睫。

2022年,科工生态与阜新市政府开启央地协同治理新篇章,创新提出了废弃矿山综合治理与城市绿色转型发展相结合的综合治理“煤科方案”。项目团队运用“空-天-地-孔”一体化勘测体系给露天矿坑做全面“体检”,利用无人机热红外技术精准定位65个高温火点;运用DEM实景三维建模、半航空瞬变电磁探测、可控震源式二维地震探测等技术手段,首次摸清了困扰矿坑多年的灾害病因及采空区特征;创新性使用自主研发的智能化注浆管控系统,实现了采空区多孔精确控制充填注浆,困扰矿区二十载的北帮边坡蠕动变形顽疾终被攻克。在此基础上,完成了8.2公里的环坑生态步道建设及景观提升,建成了阶梯式观景平台与立体绿化带,进一步开发了矿山公园的休闲娱乐功能。当前正与地方政府积极对接,全力推动海州矿后续地质灾害治理与生态修复工作。

从“城市伤疤”到“工业遗产”再到“城市绿肺”,居民曾经避之不及的矿坑,如今成了亲子活动、摄影采风的网红地,国家级矿山公园的景观得到实质提升,取得了良好的生态和社会效益,这座百年矿坑正以新的身份,续写着资源型城市转型的生态故事。

海州矿的蜕变,是新时代矿山治理的缩影;阜新的蜕变,是资源型城市转型的生动实践,是生态治理最生动的社会答卷。

绿色转型:从“工业遗产”到“经济引擎”

思路决定出路,露天煤矿也可以变成“绿色经济引擎”。科工生态在“绿水青山就是金山银山”的理念指引下,创新构建“全生命周期治理”体系,与地方政府、科研院所建立“产学研用”协同机制。通过实施“地质修复+生态建设+产业培育”系统工程,引入光伏新能源、煤矸石综合利用、文化旅游等产业,将海州露天矿区以煤为主的传统能源经济,升级为以碳中和工厂、碳中和景区、绿色矿山等为主的低碳经济,带动区域产业结构由“深棕”向“深绿”的全面升级。

据有关报道,海州矿及周边矿区遗留的煤矸石堆存量约为1.2亿吨。煤矸石,俗称“矸石”“矸子”,本来是煤炭开发过程中形成的宝贵资源。过去,由于回填成本巨大、思想观念落后等原因,只能将矸石堆放在矿坑周围。岁月累积,经过不断自燃、风蚀,反而成为降低空气质量、影响矿区生态的“元凶”之一。2021年国家发展改革委等十部门印发《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》,2024年国务院办公厅出台《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》,大力提高煤矸石、粉煤灰等大宗固体废弃物综合利用水平,推动资源综合利用产业高质量发展势在必行。要变废为宝,把曾经的“短板”变成“长板”,就必须有科技创新的支撑。

科工生态聚焦煤基固废综合利用的问题和难点,与高水平科研院所组建成立固废综合利用领域技术联盟,前瞻布局了煤基固废规模化处置和高值化利用的技术、材料和装备研发。凝聚各类科技资源,开展核心技术攻关和成果转化。利用煤矸石生产高值利用试验线已建成运行,实验产品完全可以满足环保、节能和自动控制要求。针对煤矿规模处置矸石的需求,通过研究多种煤基固废协同的充填材料、多应用场景协同煤基固废井下处置工艺及技术、地面及井下配套设备及平台,达到合理降低充填材料成本,实现煤矸石集中化、高效化、规模化处理的目标。

保护环境就是保护生产力,改善环境就是发展生产力。未来,中国煤科将进一步发挥企业技术优势,聚力央地合作发展,全方位、多层次、跨领域推进海州露天矿综合治理,以科技创新推动价值转化,助力阜新打造央地合作“辽宁样板”。(张智韦)