点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

今年4月22日是第五十六个世界地球日,活动主题是“珍爱地球 人与自然和谐共生”。

这一天,让我们把目光投向大自然——清晨的内蒙古乌梁素海,碧波随风轻漾,芦苇荡中掠过一群红嘴鸥;甘肃玛曲,牦牛群踏过绿毯般的草甸,远处的黄河水蜿蜒东流;江西南部的丘陵间,层叠青绿中点缀着栈道与欢声笑语的游人……

这些美好的景象,离不开山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(以下简称“山水工程”)的努力。

怎样解决一些地方出现的水土流失、农业面源污染、湿地退化等生态问题?植树、种草、固沙、提升植被质量……山水工程一一应对,让我们的地球变得更美。

聚焦长江、黄河、青藏高原等国家生态安全屏障,我国统筹山、水、林、田、湖、草、沙七大要素,实施6批52个山水工程,涉及29个省份,累计下达中央财政资金1006.5亿元,通过“整体保护、系统修复、综合治理”,重塑国土空间生态格局,实现由单要素保护修复向系统性治理转变、由单打独斗向协同性作战转变、由政府主导向多元化投入转变。

山水工程交出厚厚的生态账本:截至2024年底,52个山水工程累计完成治理面积超830万公顷,其中包括255万公顷森林草原、130万公顷水土流失地、10.7万公顷矿山修复地等,累计完成生态修复面积超1.2亿亩。

山水工程入选联合国首批世界十大生态恢复旗舰项目,被联合国环境署评价为全世界最有希望、最具雄心、最鼓舞人心的大尺度生态修复范例之一。

山水工程,书写下让地球越来越美的壮丽篇章,中国正以行动证明:守护地球,不仅是当下的责任,更是对未来的承诺。

江西于都 崩岗地貌

【曾经】

山坡上的土和岩石在重力和水力作用下分离、崩塌和堆积,形成的一座座小“山头”,被称为“崩岗”。风化的花岗岩碎屑层层剥落,乱石嶙峋。每当暴雨倾盆,浑浊的泥流便奔涌而下。山区水土流失严重,农村生活污水直排,部分水体污染严重,土壤侵蚀退化、肥力不足。(见图①)

【修复】

在山区植树造林、封山育林,恢复植被;修建梯田、推广节水灌溉技术,减少坡面水土流失。在农村建设污水处理设施;净化受污染水体。治理河道,种植水生植物,建设生态护坡。治理土壤,通过挡土墙等工程措施实现固土;施用有机肥等实现肥土。

【现在】

水杉和香樟在山头上连成绿色的屏障,根系锁住土壤。河道边,菖蒲摇曳,新荷正伸展叶片。

山区植被覆盖度提升,水土流失减少;农村水体污染显著降低;河道生态自净能力恢复,水质改善,生物多样性提升;土壤侵蚀得到控制,有机质含量增加。(见图②)

江西于都县自然资源局供图

湖北石首 农田生态系统

【曾经】

化肥农药的过度使用对水体、土壤造成了污染。化肥中的氮和磷通过地表径流输入河流和湖泊,引起周边水体富营养化,对农田周边的水生动物、土壤动物、微生物等产生影响,导致物种多样性受到破坏,妨害了农田生物链的稳定性。

大片农田取代了生态空间,造成自然生境割裂,连通性、丰富度减弱,生物栖息地大幅萎缩、生境退化、生态系统质量下降,土地退化影响了土地生产力和农产品质量。(见图③)

【修复】

修复土壤自然肥力,采用鸭—蛙—稻协同种养模式,通过生物之间的互生关系,减少稻田化学肥料与化学农药的使用,提高生态产品价值。修复和重建生态岛、生态廊道、生物链,为生物提供可栖息繁衍及迁徙的生态空间,通过一系列农田生态修复的工程措施,构建农田生态网络体系,提高农田生态系统功能。

【现在】

农田化肥农药使用量减小,土壤质量提高,同时强化农田生态系统,增强区域内物质循环,有效提高农业生产抵御自然灾害的能力,减轻自然灾害对农业生产的危害程度,生态系统稳定性显著增强。(见图④)

湖北石首市自然资源和规划局供图

内蒙古巴彦淖尔 乌梁素海

【曾经】

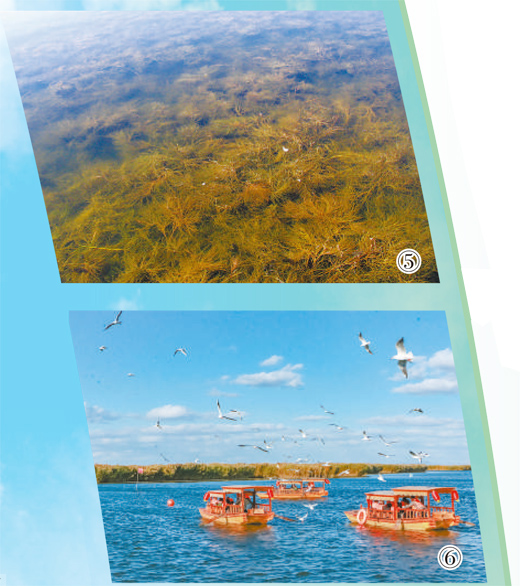

因自然补水量小、水生植物生长、农业面源污染等原因,湖面萎缩,水体富营养化较严重。芦苇腐烂沉落污染湖水、造成湖底抬高。芦苇大面积生长,影响湖区水动力条件,在滞水区域容易形成厌氧、缺氧环境,有机物发酵,加重水质污染。(见图⑤)

【修复】

引入社会资本参与生态环境治理,财政资金投入1.3亿元,引进社会资本投入1.3亿元,同时,建设方按照市场价收购乌梁素海及周边清理收割的湖区芦苇,实现乌梁素海地区芦苇的资源化利用。

【现在】

湖区内源性污染减少,水体富营养化状态得到改善,湖区整体水质达到地表水Ⅴ类标准,局部区域水质达到Ⅳ类标准。

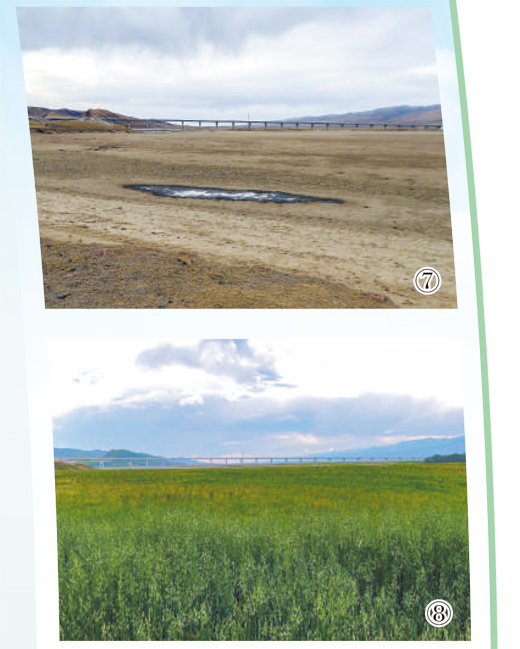

湖区生物多样性明显提升,目前共有鱼类20多种,鸟类260多种600多万只。2023年12月,乌梁素海入选国家重要湿地名录。(见图⑥)

内蒙古巴彦淖尔市自然资源局供图

甘肃甘南 黄河湿地

【曾经】

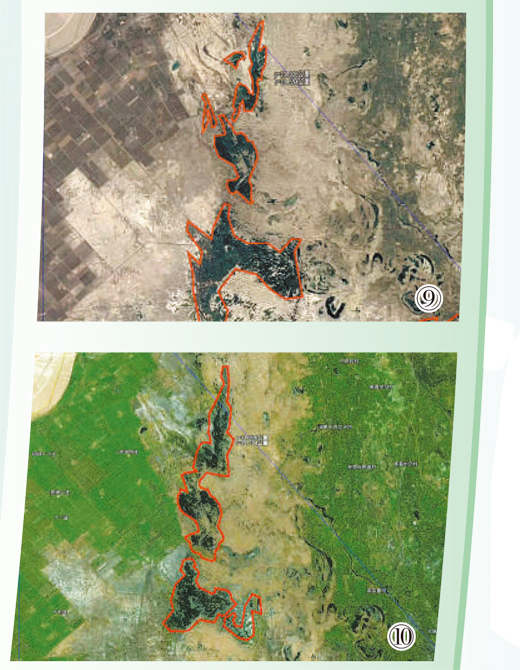

早期的矿产开发、道路修建等对土地造成了不同程度的破坏,草原退化严重,植被覆盖率下降,土壤肥力降低,湿地面积减少,生态系统失衡。(见图⑦)

【修复】

修复退化草地湿地,防控鼠害,人工补播垂穗披碱草、冷地早熟禾等,撒播有机肥,开展后期管护。修复林地,种植云杉等乡土树种,并建围栏保护幼苗。修复矿山,重塑地形地貌,修复土地和植被。

【现在】

水源涵养能力大幅提升,森林、草原和湿地吸纳和储存着大量水分,调节着区域水循环。

湿地生态系统逐步恢复,生物多样性日益丰富,稳定、和谐的生态群落形成,区域生态退化趋势得到有效遏制。(见图⑧)

甘肃甘南藏族自治州自然资源局供图

新疆阿克苏 艾西曼湖

【曾经】

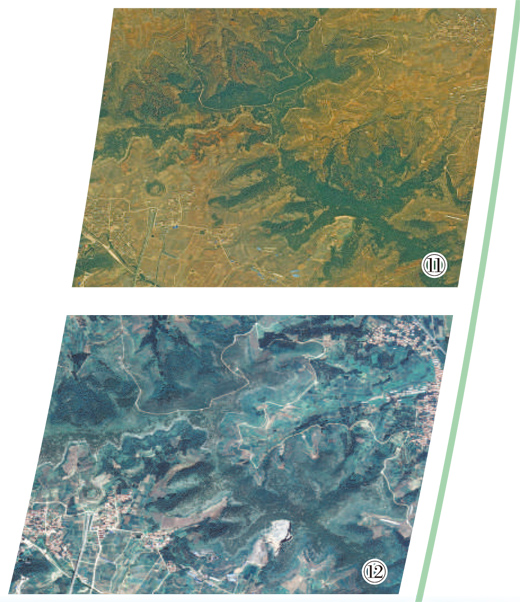

地表水被过量使用,生态用水被挤占,水域面积不断缩小,周边植被退化,加剧土地荒漠化。大量高矿化度的农业排水影响沿岸植被生长。农田防护林网不完善,已有林带退化严重,周边沙化加剧。(见图⑨)

【修复】

以非常规水作为重要的生态用水来源,人工造林,促进植被恢复,完善农田林网体系,建立绿洲边缘生态屏障。在巩固现有绿洲的基础上,减少封禁区的人类活动,加强对林草的抚育管护和病虫害防治,促进荒漠植被生长。

【现在】

艾西曼湖水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护等生态服务功能不断完善,生态环境质量明显提升。

阿克苏绿洲南侧筑起绿色屏障,湖泊湿地生态环境明显恢复。(见图⑩)

新疆阿克苏地区自然资源局供图

山东临沂 双崮流域

【曾经】

森林树种以侧柏、黑松、赤松等为主,针叶树种面积占比接近80%,树种单一。林木密度大,透光性、通风性差,一方面导致部分树木中下部枝条干枯,甚至部分树木死亡;另一方面导致林木下层的灌草覆盖度降低,生物多样性降低,森林涵养水源、水土保持功能减弱。(见图)

【修复】

伐除林木中枯死、病死以及部分长势较弱的树木,降低林木密度,使森林内部更加透光、通风。

伐除林木过程中,保留少量分散生长的阔叶树,丰富树种结构;在森林中的空地或树木间隙较大处栽植麻栎、流苏树等乡土树种;清除多余灌丛,为林木下层其他灌草提供生长空间。

【现在】

横向空间呈现针叶、阔叶等多树种混交,纵向空间呈现乔木层、灌木层、草本层多层结构的特征,林木密度合理,各层次结构稳定,森林生态系统健康、生态功能完备。(见图)

山东临沂市自然资源和规划局供图