点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

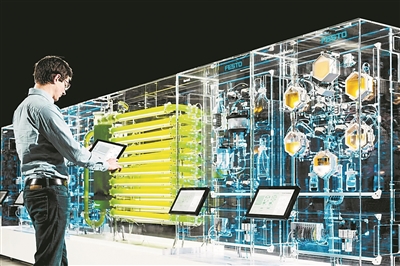

在2023年汉诺威工业博览会上,费斯托公司展示了“仿生细胞工厂”。

图片来源:费斯托公司官网

据《日本经济新闻》最近报道,今年4月,总部位于日本川崎市的千岁实验室公司在马来西亚设立了全球规模最大的藻类培养设施,旨在利用二氧化碳生产生物燃料。该公司的目标是在用培养藻类制造生物燃料时,将其成本控制在能与化石燃料竞争的水平。

千岁实验室公司并非唯一对培养藻类制造生物燃料寄予厚望的公司,其志同道合者还有来自德国等国家的企业,他们都希望培养藻类来制造燃料,实现净零排放。当然,就目前而言,让培养藻类“变身”生物燃料还面临成本高昂、需要技术革新等难题。

生物燃料受到关注

近年来,生物燃料受到极大关注,因为它们被认为是碳中和的,有助于取代化石燃料,缓解全球变暖。用藻类作原料来制造生物燃料极有潜力,但大规模的藻类生产仍然面临碳供应、水供应和土地需求等挑战。

据报道,千岁实验室公司设立的藻类培养设施位于马来西亚沙捞越州首府附近的火力发电站内。研究团队在约4.6公顷的区域内,密集摆放着装有培养液的透明袋,用于培养淡绿色藻类,热带特有的强烈阳光会刺激藻类活动。

培养出的藻类称为“衣藻”,能吸收二氧化碳,借助光合作用进行代谢,在此过程中生成类脂质。研究人员可从类脂质中提取脂肪酸(生产油的原料),再对其进行精炼,获得的生物燃料可用于飞机和汽车。

据悉,用于培养藻类的二氧化碳来自火力发电站排放的气体。工作人员培养藻类3天左右,就可提取类脂质和蛋白质。按干燥重量计算,每年可产出350吨藻类,最多可生产8吨可持续航空燃料(SAF)。

多家公司对藻类寄予厚望

千岁实验室公司主导的项目名为MATSURI,三井化学、ENEOS和资生堂等企业参与了该项目。

此外,德国费斯托有限公司还推出了“仿生细胞工厂”,这是一种在鲜少接触外界空气的透明管内培养藻类的装置。通过“光仿生细胞”项目,费斯托在2022年汉诺威工业博览会上展示了其首款用于藻类自动化培养的生物反应器。

在2023年的汉诺威工业博览会上,该公司展示了生物转化产业化道路上的下一步:仿生细胞工厂。仿生细胞工厂包括了一个整体的生物过程:从持续监测和分析优化藻类培养到收获、再到各种成分的进一步加工和精炼。获得的产品可用于化学、食品或制药行业。与化学过程相反,整个操作不需要高温高压,也不涉及毒素。

据介绍,该装置能从空气中吸收二氧化碳,将之浓缩后提供给藻类,还能自动管理温度,提供磷和氮等营养成分。它还会记录藻类的大小和数量,掌握生长情况,后期使用生物酶对脂质进行精炼。

降低成本是重中之重

尽管培养藻类制造生物燃料具有广阔前景,但与传统化石燃料和其他生物燃料相比,其成本仍然相对较高。

首先,藻类的培养需要仔细控制环境条件,例如光线、温度和营养物质,这可能极具技术挑战且会消耗大量能源。《日本经济新闻》网站在报道中指出,传统做法是在户外大型水池内培养藻类,但这种方法容易混入杂菌,而且建设大型水池的成本也比较高。

鉴于此,千岁实验室公司使用的是价格低廉的聚乙烯袋,可轻松开展大规模生产。该公司的目标是,自2027年开始动工建设规模达2000公顷的培养设施,约是现有规模的400倍。公司表示,随着生产规模的扩大,将来利用藻类制造生物燃料的成本将降至每升约3美元。

有科技咨询公司指出,如果实现每升约3美元,则藻类制造的生物燃料可与包括化石燃料在内的其他燃料竞争。据悉,日本政府提出了2030年将生产成本降至每升约100日元(约合0.7美元)的目标。

此外,让藻类干燥,将脂质分离出来,也需要耗费很多时间和劳力,这也是成本高企不下的主要原因。大成建设公司和埼玉大学等开发出了能将脂质排出体外的藻类,由此可省去耗费大量能源的干燥和脂质分离工序。这种方法不仅更加简单,藻类也可继续生长。

技术革新不可或缺

业界一致认为,为进一步降低成本,有必要进行技术革新。

研究人员一直在改进藻类培养系统,例如开放式池塘、封闭式光生物反应器等,以优化藻类生长条件并提高生产力。先进的监测和控制系统,包括自动化和人工智能,也已被集成到藻类培养系统中,以优化养分吸收、光照和其他生长参数。

研究人员也一直在开发更先进的收获和提取方法,例如絮凝、离心和无溶剂方法,以提高脂质回收效率,同时降低能耗和生产成本。此外,利用沙漠等农作物无法生长的地方来培养藻类也令人期待。(刘 霞)