点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【研究报告】

作者:薛永基(北京林业大学黄河流域生态保护和高质量发展研究院副院长、教授)

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出,必须完善生态文明制度体系,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,积极应对气候变化,加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制。这是在党的二十大提出“协同推进降碳、减污、扩绿、增长”后的进一步部署安排,为更好统筹生态文明建设和经济社会发展指明了方向。新时代新征程,要充分认识“协同推进降碳、减污、扩绿、增长”在经济社会高质量发展过程中的重要意义和作用,完整、准确、全面贯彻新发展理念,实现生态系统与经济系统的相互促进,以生态与产业深度融合推动高质量发展。

2025年春节期间,云南昆明滇池绿道外海段一期正式对公众开放。新华社发

协同推进降碳、减污、扩绿、增长取得显著进展

新时代以来,我国以更高站位、更宽视野、更大力度来谋划和推进新征程生态环境保护工作,全力推动生态环境根本好转。在此基础上,近年来全国各地积极探索协同推进降碳、减污、扩绿、增长的实践路径,促进生态资源产业化转化,通过绿色低碳转型实现了发展“含绿量”和生态“含金量”的同步提升。

推动生态环境修复取得明显成效。各地深入推进蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战,使“天更蓝、水更清、地更绿”成为现实。2024年,全国地级及以上城市PM2.5平均浓度为29.3微克/立方米,同比下降2.7%,连续5年稳定达标。全国受污染耕地安全利用率预计达到92%,重点建设用地安全利用得到有效保障。全国地表水优良水质断面比例达到90.4%,同比上升1个百分点,首次超过90%,近岸海域水质优良比例为83.7%,均提前达到“十四五”规划目标,彰显我国美丽中国建设的显著成效。

统筹推进产业生态化与生态产业化。产业生态化是对传统产业的生产方式、产业结构、流通和消费方式进行生态化改造,生态产业化则是通过产业集聚和联动、优化配置各类资源要素等方式实现生态资源保值增值,两者协同推进经济社会发展全面绿色转型。近年来,我国在实现经济中高速增长的同时,能耗强度不断下降,有效抑制了二氧化碳排放量的增长。目前我国已建成全球规模最大的碳市场,各地依托资源禀赋,积极探索产业生态化、生态产业化新路径,推进生态环境导向的开发模式(EOD)创新。2020年以来共有239个EOD项目进入生态环保金融支持项目储备库,截至2023年底已有83个EOD项目获得金融机构支持。放眼全国,经济发展和生态环境保护协同成效逐步显现。

加快完善生态产品价值实现机制。各地积极实践探索,打通瓶颈制约,不断拓展生态产品价值实现路径,推动生态产品价值实现机制建设取得丰硕成果。我国全面完成第三次全国国土调查工作,着力破解生态产品“底数不清”问题。全国林下经济经营和利用林地面积超过6亿亩,年均产值超过1万亿元,3400多万林农受益;出台全国生态旅游发展规划,打造旅游与康养休闲融合发展的生态旅游开发模式,建设110家国家生态旅游示范区,加强经营开发,着力破解生态产品“交易难”问题。一场点“绿”成“金”的创新实践正在全国加速落地。

加快推进清洁能源高效利用。2023年,我国清洁能源占比大幅提高。水电、风电、太阳能发电、生物质发电装机量居世界第一,建成全球规模最大的清洁发电体系。在清洁能源消费方面,煤炭消费占一次能源消费的比重从十年前的67.4%下降到2023年的55.3%;截至2023年底累计淘汰高排放车辆超过4000万辆,新能源公交车占比提高到80%以上。各地探索形成了多种“清洁能源+生态治理”协同方案,实现了清洁能源利用、生态环境治理、多方主体增收的多重成效。

重庆市渝北区长安汽车数智工厂总装车间的自动化生产作业现场。新华社发

正确认识和把握协同推进中面临的矛盾和问题

随着生态文明建设深入推进,基于系统观点协同推进降碳、减污、扩绿、增长日益形成共识。然而,协同推进降碳、减污、扩绿、增长是一个长期过程,当前在实施路径、治理体系、价值理念等方面还面临一些问题,需要在理论创新与实践突破的基础上,通过进一步深化体制机制改革予以破解。

正确认识协同推进中面临的结构性压力。当前,我国产业结构高耗能、高碳排放特征仍然突出,扎实推动经济持续向好带来的污染物减排压力长期存在。在“双碳”目标约束下,我国能源结构由可控连续的煤电装机占主导逐步向稳定性偏弱的新能源发电装机占主导转变,对新能源体系和新型电力系统的安全性和可持续性提出了更高要求。

协同推进的实施路径有待进一步细化。不同地区的经济发展水平和产业结构不同,碳排放总量、碳排放强度存在较大差异:经济发达地区,特别是以工业为主的地区,较为集中地形成了总量较高的温室气体排放;经济欠发达和农业为主的地区虽然碳排放量较低,但经济增长需求加大了这些地区对电力、石油、天然气等能源的需求,碳排放强度较高,迫切需要因地制宜探索形成新的发展路径。此外,生态产品价值实现路径及生态资产管理模式亟待完善,一些地区生态产品开发项目忽视了自身资源禀赋的独特性,盲目复制其他地方经验也带来同质化或低效益等问题。

协同推进的治理体系还需健全。在当前协同推进降碳、减污、扩绿、增长的过程中,市场化手段运用还需进一步加强,协同推进的相关机制仍然相对孤立,各地政府在生态保护、降碳减污等考核评价中,往往会采用“一票否决”机制,难以在多重目标中实现动态平衡。由于生态产品特有的公共物品属性和外部性,资源环境要素价格形成机制仍需进一步健全完善,政府与市场协同发力的需求非常紧迫。同时,协同推进的法律法规有待完善。亟须加快制定和完善相应的法律法规,与相关产业发展规划进行衔接,缓解协同推进的发展压力。此外,公众对协同推进的重要性认识不足,生态产品和服务价值在公众中的认可度仍然较低。

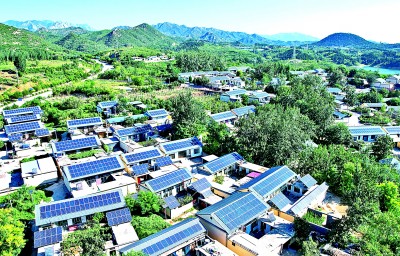

河北省平山县西柏坡镇北庄村的屋顶光伏发电板。新华社发

构建降碳、减污、扩绿、增长协同推进的体制机制

协同推进降碳、减污、扩绿、增长是一项系统工程,必须遵循经济发展和生态保护的客观规律,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展,将其纳入生态文明建设整体布局和经济社会发展全局,构建整体协同推进的体制机制。

统筹兼顾,强化协同推进的顶层设计。实现高质量发展,既要守好绿水青山“金饭碗”,也要走好产业与生态协同“共富路”。在国土空间规划中,坚持分类指导与重点突破相结合的原则,确保协同推进项目设计的系统性。加强各部门规划编制,提升各领域、各类型规划间的适配度,建立动态调整机制。加强不同项目间协调力度,统筹优化同质同类项目,防止项目碎片化,保障项目设计的完整性。加快构建碳排放统计核算体系、产品碳标识认证制度、产品碳足迹管理体系等,分领域分行业实施节能降碳专项行动,实现“降碳—增长”协同推进。探索建立统一规划、协同管理、合作共建、利益共享的边界毗邻地区合作发展新机制,实现“减污—增长”协同推进。深化落实资源有偿使用制度,以自然资源交易平台为抓手,推动资源使用权的公开、公平、公正交易,鼓励和支持生态产品的交易和流通,实现“扩绿—增长”协同推进。构建生态保护修复综合监管系统,全面加强生态产业项目实施动态监管和验收管理。制定具有综合性和系统性的评价体系,推动开展产业项目的环境适应性评价,并将协同推进任务的完成情况纳入各级政府和企业的绩效评价考核体系。

因地制宜,实施分区域差异化精准管控。靶向治疗、精准施策,把该保护的区域划出来,把发展同保护矛盾突出的区域识别出来,实施分区域差异化精准管控的环境管理制度。全面开展多领域多层次减污降碳协同创新,积极推进传统产业绿色低碳转型升级和清洁生产改造,引导重点行业向环境容量大、市场需求旺盛、市场保障条件好的地区科学布局、有序转移。此外,健全法律体系和统一的环境政策标准。针对区域特性,制定专门的规章制度,进一步明晰协同治理方式、运作机制、保障措施、法律责任等,夯实协同保护的法治基础。

双管齐下,推动有为政府和有效市场更好结合。将政府主导的外部约束通过价格机制转化为各微观主体绿色转型的内生动力,以此推动有为政府和有效市场更好结合。进一步发展全国碳市场,稳步扩大行业覆盖范围,丰富交易品种和方式,建设完善全国温室气体自愿减排交易市场。探索构建生态环境导向的开发模式,为社会资本和金融机构参与创造条件,实现产业发展和生态保护融合共生,形成多方合力。加快建立针对企业、居民或村集体的碳账户与生态账户,以用能权交易、碳排放权交易、排污权交易、碳汇交易、生态信用交易等市场化手段,协同推进生态环境治理与经济高质量发展。实施全面节约战略,推进节能、节水、节地、节材、节矿,扩大水资源费改税。构建主体多元、功能协调、相互配套的生态产品价值实现市场体系,尽快探索完善门类齐全的生态产品交易市场机制。制定科学合理的生态补偿标准,确保补偿金额能够覆盖生态保护者的成本,加大财政投入力度,引导社会资本参与生态补偿,形成多元化的补偿资金来源。

广泛动员,激发全社会参与专业协作。革新以GDP为核心的经济社会发展评价体系,将生态文明建设成效纳入党政领导干部绩效评估并进行离任审计,引导树立正确的发展观、政绩观。营造全方位、全领域、全时段绿色高质量发展宣传的浓厚氛围,推动宣传进社区、进企业、进农村,实现基层全覆盖。通过就业、参股、分红等方式,充分调动群众参与生态经济开发的意愿,探索总结“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的实践经验。大力推动绿色城市、森林城市、无废城市建设,深入开展绿色社区、绿色学校创建行动,进一步汇聚美丽中国建设的磅礴伟力。

《光明日报》(2025年02月13日 07版)