点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

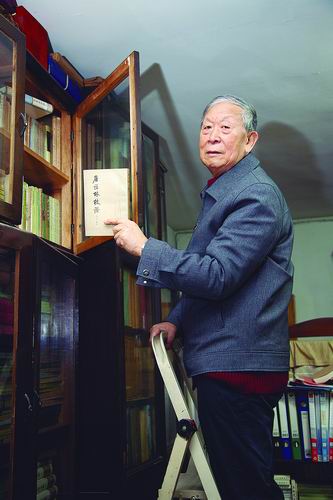

朱雷历史学家、武汉大学历史学院暨中国三至九世纪研究所教授

黄楼

8月10日,历史学家、武汉大学历史学院暨中国三至九世纪研究所朱雷教授病逝的噩耗突然传来,我感到十分震惊。7月中旬,朱老师还坐在轮椅上全程参加了纪念唐长孺先生诞辰110周年纪念会。我是最后几届有幸听过朱老师讲课的学生,工作以后又多次得到朱老师的关怀,昔日所见所闻不禁浮现眼前。这几天心情慢慢平复,提笔记录几件朱老师晚年逸事,虽是点滴小事,足以彰显朱老师的高尚人格。

再次入疆整理文书

朱老师在上世纪70年代陪同历史学家唐长孺至新疆调查、整理吐鲁番文书,已为学界所共知。实际上,时隔40年后,已经70多岁高龄的朱老师再次入疆整理文书。唐先生主持文书整理时,最后的工作是在北京完成的。由于种种原因,有一些文书未能装箱送至北京,而是由新疆博物馆吴震先生保管。此外,吴先生又陆续在吐鲁番几个墓葬中发掘出一批文书。2008年吴先生病逝前,留下遗愿,这些文书统一交给挚友朱雷整理。

2010年后,朱老师几乎每年都去新疆待上几个月。最初还有博士后崔世平等人协助,后来每次赴疆都是朱老师和田苏华师母相伴而行。2017年9月,我去新疆历史博物馆调研,当时朱老师和田师母正在馆内整理文书。我很关心二老的生活,专门进行了探望。

此前,我不清楚朱老师在新疆的具体情况,亲眼看过之后,才知道他们的日常生活很简单,甚至算是清苦。没有合适的住所,辗转在附近的几家宾馆里居住,也没有条件开灶生火,只能去饭店买饭。二老在新疆别无他求,就是埋头整理文书。依朱老师的成就与学术声誉,完全可以享受非常安逸的退休生活。支撑朱老师的绝非世俗名利,而是一种情结,或者说是一种心愿。

据田师母说,2021年,文书整理工作顺利完成,在《吐鲁番出土文书补编》出版事宜尘埃落定后,朱老师说,“我的心愿总算了了”。我想,朱老师的“心愿”应该至少有两层意思。一方面,这项工作是当年唐先生整理工作的延续,是在完成老师未竟的事业;另一方面,这项工作是挚友吴先生的临终嘱托,也是完成朋友的遗愿。

吴先生也是上世纪文书整理项目组的成员之一,朱老师与他的深厚友谊就是那时结下的。不过,有一次,朱老师亲口说,吴先生比较“霸道”,工作中常坚持己见、不肯让步,唐先生要朱老师等人一定同新疆的同志搞好团结,暂时无法定论的多没有采纳唐门弟子的意见。我想二位先生最终成为生死至交,除了都有学术至上的品格外,也与唐先生的叮咛不无关系。

请朱老师写书序

熟悉朱老师的都知道,朱老师论著谈不上“等身”,但篇篇都是精品。不过,他有一个习惯,就是写东西时常拖延,有时需要多次催促,我们后辈私下称之为“学术拖延症”。

2017年,我在科学出版社出版一本小书《碑志与唐代政治史论稿》,想请朱老师写篇书序。一个同门师兄弟知道了,半开玩笑地说,朱老师写肯定好,但是你要做好心理准备,两个月都不一定能拿到。大概半个月后,我给朱老师打电话,朱老师说:“快写好了,三天后你过来拿吧。”三天后,我兴致勃勃地到了朱老师家,朱老师却说:“实在不好意思,书稿还有点没有读完。”见我有点失望,就又问我说,“你的书稿想不想再加点内容,我这里有吐鲁番出土的《张雄墓志》,也非常值得去写。”然后,就和我谈起张雄家族和麹氏高昌王国。不知不觉,半天就过去了。

就这样,每隔两三周,我去朱老师家拜访一次,实则是为了催促书序。朱老师学识渊博,也非常健谈。有一次我说文书中的字不容易辨认,朱老师让我去看《草诀百韵歌》,还讲了不同的版本。还有一次,朱老师说他正在关注一份不同颜色书写的族谱,虽然每次都无功而返,但内心却大有收获。

临近书稿定版的时候,我终于拿到书序,果然用了将近两个月。与时下书序多属应酬之作不同,朱老师的书序是认真通读后所写,非常精悍,不到一千字却字字精炼,结尾处还借用《北齐书·斛律金传》中“丽龟达腋”的典故,对拙著作了较高的评价。惭愧之余,我想,朱老师的过誉之词主要还是对青年学者的一种鼓励。

病榻前的学术交流

2019年,朱老师脑梗复发,在武大旁边的地质医院住院调养。我出版了新著《吐鲁番出土官府帐簿文书研究》,特意送了他一本。

一天上午,我突然接到田师母的电话,说朱老师已经把书看完了,希望和我交流一下。这个电话大大出乎意料,我原本送书是想让朱老师知道一下后学没有终日枉食,不成想朱老师年事已高,住着院还喊我去谈话,又担心书中是不是有什么不妥的内容,于是怀着忐忑不安的心情来到医院。

朱老师思路非常清晰,但是由于脑梗引发的语言功能障碍,只能发出简单的音节,需要仔细听才能分辨出“吐鲁番”等词语。他一边慢慢地翻着书,一边含糊地说着话,我只能轻声附和着。过了一会儿,朱老师大概察觉我听不明白,要来纸笔,想要写字,却控制不住方向和落点,字也不能成形,看着让人心痛。见此情形,我想,绝不能让朱老师多说话了,不如自己主动多讲些。

此前在朱老师家闲谈时,朱老师提到有一件文书说当地有“城主四,城■二人”,其中“城■”二字,一般释作“城局”,朱老师认为是“城扃”,指掌城门钥匙的人。在朱老师的点拨下,我琢磨出个大致的论文框架,正好向朱老师汇报下。朱老师有时点头,有时含糊不清地说几句。

当我说到“■”字在唐代前期与唐末五代时期所对应的正字有所变化时,听到了朱老师努力说出“刘涛”两个字,我顿时明白他所说的应该是77级校友、中央美术学院教授刘涛。刘先生精通中古书法史,大概是在建议我向他请教吧。

2021年7月,唐长孺先生诞辰110周年纪念会上,我见到刘先生,立马当面向他请教。刘先生告诉我,40年前他在历史系读书时,就发现这个问题,因为作“局”解释不通,报告给了朱老师,朱老师也表示赞同。40年前的一次讨论,仍被记得一清二楚,我不由得佩服朱老师的超强记忆力。

由于疫情等因素的阻隔,2019年地质医院病房里的这次“交流”是我最后一次聆听朱老师的教诲。千金易得,良师难逢。感谢朱老师对我关爱、提携,哪怕是极为细小之事,我都将永远铭记于心,并鞭策自己在求学路上不断前进。

(朱雷 作者系武汉大学历史学院暨中国三至九世纪研究所副教授)