点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

翟婉明主持完成的创新成果“铁道机车车辆-轨道耦合动力学理论体系、关键技术及工程应用”荣获2005年度国家科技进步一等奖。

本报资料

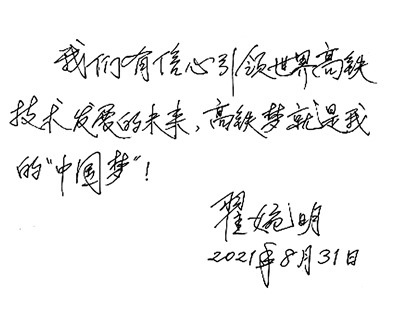

科学家寄语

翟婉明在开展现场实验。(2003年)

本报资料

“高铁不仅以它特有的‘颜值’和‘气质’变革着人们的出行方式,提升人们的生活品质,而且不断缩小祖国内地与边疆、城市与农村差别,对国民经济高质量发展和现代化建设起到重要作用。”这是翟婉明在中国科学院第二十次院士大会全体院士学术报告会上的一段演讲。

翟婉明,中国科学院院士,美国国家工程院外籍院士,西南交通大学首席教授。2021年,他被授予“全国优秀共产党员”称号。从入大学求学到现在,翟婉明见证了中国高铁从无到有,再到形成世界最大的高速铁路网,总里程超过3.8万公里的历程,也见证了铁路密布、高铁飞驰、天堑变通途的奇迹。

翟模型 翟方法

创新发展解决世界难题

1981年,翟婉明刚考上西南交通大学。开学前夕,他乘火车赶赴学校所在地,这是他有生以来第一次坐火车。“没想到大雨致使宝成铁路一段路基塌方。只好绕道,我辗转花了三天四夜,才从老家江苏靖江赶到位于四川峨眉山的学校。”翟婉明回忆说。

首次乘火车的经历让翟婉明深刻认识到中国铁路亟待提高。他上车后发现,车厢被挤得水泄不通,想找个站的地方都难,更别提有空座了。他只好挤站在通道上。“第一次乘火车,我很兴奋,但吃惊地发现,中国铁路竟然如此落后,好像当头挨了一棒。”翟婉明说。穷则思变,这一次经历让他心底萌发了改变中国铁路落后面貌的想法。

考上大学不容易,对翟婉明这样的农村青年更是如此。他深知这一点,倍加珍惜来之不易的求学机会,拿出拼命三郎的劲头,如饥似渴、夜以继日地勤奋钻研。苦心人,天不负,翟婉明很快崭露头角,成绩名列前茅,并一路以“第一”的优异表现完成了本科、硕士、博士的学业,进入中国铁路交通科研的前沿领域。

轨道交通工程动力学与振动控制是翟婉明长期研究的方向。经典的车辆动力学、轨道动力学理论是将车辆和轨道分开进行研究的,不能很好解决复杂的车辆与轨道动态相互作用问题。针对传统研究的局限性,翟婉明大胆地提出车辆-轨道耦合动力学,即把车辆系统和轨道系统视为一个相互作用、相互耦合的大系统,综合研究列车在线路上的动态行为,结束了长期以来将机车车辆和轨道割裂开来研究的局面,在国际上被称作“翟模型”。

不仅如此,为了高效求解这一复杂大系统问题,翟婉明还构造了适合于大系统动力分析的快速显式数值积分方法,后来在国际上被称为“翟方法”,得到广泛采用。同时,翟婉明提出了机车车辆与线路动力性能最佳匹配设计原理及方法,并主持研究建立了高速列车-轨道-桥梁动力相互作用理论及安全评估技术……

从就读西南交通大学到留校任教,翟婉明一直从事轨道交通工程领域的科技创新和人才培养工作,成为了西南交通大学交通运输工程学科(全国学科评估排名第一)的带头人。

新标准 新规范

战略需求催生高铁科创

谈到中国高铁发展至今遇到的挑战,翟婉明表示,高铁发展初期,我们由于没有任何相关设计和建设的经验,遭遇到多方面挑战。

其中,最大的挑战是没有设计标准和建造标准。没有标准怎么来设计高速铁路线桥基础设施?以高铁线路为例,平面曲线和纵断面曲线的半径最小可以取多少?曲线和直线之间的连接有个缓和曲线,如果处理得不好,高速列车就会在运行中突然抖动,影响乘坐体验。这个缓和曲线长度该如何选取?线路坡度最大能到多少?“这些设计参数影响线路上高速列车运行的安全性和平稳性。当时,我国在这些方面没有任何经验,一片空白,困难重重。”翟婉明说。

该难题的解决得益于翟婉明提出根据动力学理论来预测行车的动态性能和大量试验验证,即在高速列车行驶过程中,看行车的性能指标是否满足标准,从而倒推线路设计参数的合理值。如今,中国已经有了高铁的设计规范和设计标准,包括线路平纵断面的设计标准。

高铁工程建设中的另一个难题是,以前桥梁的设计标准只适用于每小时200公里以下的行车速度,准确评估高铁列车通过桥梁的安全性至关重要。为此,当时的铁道部成立了联合攻关组,翟婉明出任组长。经过10年艰辛努力,翟婉明带领联合攻关组最终提出列车-轨道-桥梁动力相互作用理论,建立了高速列车过桥的动态设计安全评估方法,成功解决了上述难题。该理论方法被全面应用于为高铁设计的各种特殊桥梁,特别是特大型桥梁。如今,车线桥动力仿真评估技术作为不可替代的一项关键技术已纳入中国高速铁路设计规范。

中国高铁科技领域取得上述卓越的成就是翟婉明等科技工作者长期携手努力奋斗的结果,彰显了他们刻苦钻研、矢志不渝勇攀科技高峰的创新精神和奉献精神。然而,谈到这些成就,翟婉明却说:“它们都是基于国家工程建设需求设立的重大攻关课题而取得,是国家重大战略需求拉动的结果。科研人员只是响应号召,满足需求,做了一些具体工作。如果脱离了国家的重大需求和强有力支持,我们不可能做出什么东西,就是做出来,也是纸上谈兵。”

更快速 更智能

新辉煌继续造福全世界

从20世纪90年代起,中国开始了高速列车的研究与探索,诞生了以“神州号”“先锋号”“中华之星”等国产动车组为代表的创新成果。2004年,中国开始全面引进国外高速动车组并创新研制了“和谐号”系列动车组。2012年以来,中国标准高速动车组的自主研制工作深入推进,推动实现了高速列车技术完全自主化。

2016年7月15日,郑徐高铁创造了时速420公里列车交会的世界新纪录。2017年9月21日,具有完全自主知识产权的中国标准动车组“复兴号”在京沪高铁上实现时速350公里商业运营,中国由此成为高速铁路运营速度最高的国家,为中国“高铁走出去”战略的实施提供了强有力支撑。

“可以毫不谦虚地讲,在350公里时速的线路上,中国高速列车的舒适性、平稳性在国际上是最高的。”翟婉明对高铁的平稳性赞不绝口。他还特别提到外国在华记者曾在中国高铁车厢内做过的一个实验:在列车高速运动的环境下,车厢内立着的一枚硬币可以保持8分钟不倒。“这充分说明,中国高速列车跑起来是多么平稳!”翟婉明自豪之情溢于言表。

中国高速铁路网建设突飞猛进。截止2020年底,中国已建成并开通运营超过3.8万公里、“四纵四横”高速铁路网,正在加速编织以“八纵八横”主通道为骨架、区域连接线衔接、城际铁路补充的未来高速铁路网。

如何切实做好高铁运行维护工作,长期维持高铁轨面几何形态的高平顺性,让中国高铁始终高平稳运行?这是翟婉明一直在思考的问题。为此,他提出要把科学制定《中国高铁线路运维标准》作为一项重要的任务抓紧、抓好。谈到高铁未来的发展方向,翟婉明指出:“中国高铁将沿着两个目标继续前进。一是更高速,即跑得更快;二是更智能,即跑起来更聪明,提升智能化程度,建设智能高铁。”

在智能化建设方面,翟婉明介绍说,中国高铁已经迈出了可喜的步伐。2019年12月30日开通运营的京张高速铁路和2020年12月27日全线开通运营的京雄城际铁路实现了自主智能驾驶,标志着智能高铁技术创新取得新的突破,树立了中国轨道交通发展的新的里程碑。

“中国高铁已经取得了举世瞩目的辉煌成就。在交通强国战略的指引下,我们有信心、有能力创造新辉煌,引领和推动国际高铁技术继续创新发展,造福世界。高铁梦就是我的‘中国梦’!”翟婉明说。贺迎春 唐 佳 张桂贵 邓 超