点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

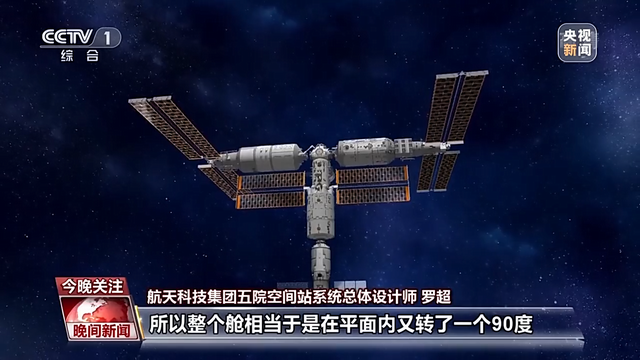

据中国载人航天工程办公室消息,北京时间3日9时32分,中国空间站梦天实验舱顺利完成转位。这标志着中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成,向着建成空间站的目标,迈出了关键一步。那么,中国空间站的“太空变形”是如何实现的?

梦天实验舱此次转位过程分成几个阶段,包括转位准备、两舱分离、舱体转位、侧向捕获以及转位后的状态恢复。

中国载人航天工程总设计师 周建平:这是一个很重要的标志性事件,它表明我们空间站的三舱的构型已经完全到位。

转位准备:空间站姿态垂直于地球方向

步骤一:转位准备。在转位任务开始前,梦天实验舱位于核心舱的前项对接口。此时,整个空间站是一个“偏T字”构型。要进行转位的话,首先要调整整个空间站的姿态,让它立起来,近乎垂直于地球的方向。

航天科技集团五院空间站系统总体设计师罗超:整个舱体就是由水平倒飞一个姿态,变成一个竖起来的重力梯度姿态,具体的就是核心舱头冲上顶着梦天舱朝上,货运飞船在底下,整个飞行方向是朝着前边,推着问天实验舱在飞一个飞行姿态。

两舱分离:梦天舱转臂与核心舱基座捕获连接

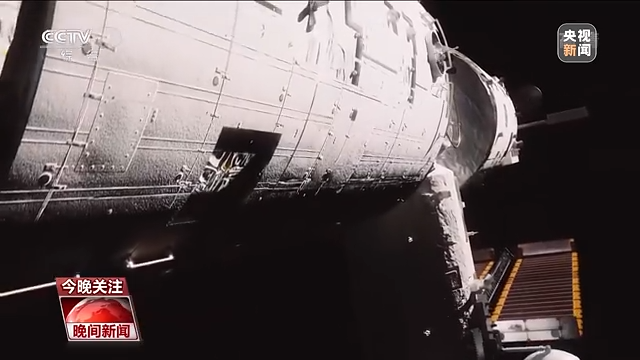

步骤二:两舱分离。对接机构解锁,梦天舱转臂伸向天和核心舱上的基座,转臂和基座捕获连接,梦天舱和核心舱分离。

舱体转位:采用我国首创的平面转位方式

步骤三:舱体转位。此次,梦天实验舱从空间站组合体前向对接口,转位到侧向的永久停泊口,采用了平面转位方式,也就是说在转位过程中,梦天实验舱始终保持在一个平面内进行转位。这是我国首创的太空转位方式。实现了在转位前后,梦天实验舱对天,对地的方向保持不变。

与平面转位对应的,还有滚转式的转位,也就是利用舱体的翻转来实现位置改变。那么,为什么中国空间站采用的是平面转位呢?

航天科技集团五院空间站系统总体设计师罗超:滚转式的转位,形象来说,就是被转舱体的转动完成后,舱体整个对天对地面是变了,平面转位的方案,其实是不绕自身旋转,相当于是一个转动加一个平动过来的,整个舱相当于是在平面内转了一个90度。

侧向捕获:与核心舱侧向永久停泊口对接捕获

步骤四:侧向捕获。梦天舱与天和核心舱侧向对接口对接捕获,转臂解除与基座连接,梦天舱与核心舱锁紧,完成转位。

中国载人航天工程总设计师周建平:后续还有很多动作,包括这个状态的设置,包括测试,来完成我们中国空间站三舱构型的建造任务。

航天员进驻新舱 太空家园更壮大

太空家园变成了“三居室”,不仅空间变得更大,而且能够开展的实验项目也变得更多。今天15时12分,神舟十四号航天员乘组顺利进入梦天实验舱,并与总台记者天地连线,分享了在轨五个月的工作与生活。接下来,让我们一起回顾三名航天员进入梦天实验舱时,激动人心的一刻。

15时12分,神舟十四号航天员乘组顺利进入梦天实验舱。

总台独家采访神舟十四号航天员乘组

总台记者 劳春燕:首先对你们顺利进入梦天实验舱表示祝贺,想请问三位航天员,新居感觉怎么样?

神舟十四号航天员陈冬:在太空值守的第152天,我们终于迎来了梦天实验舱。由天和到问天到梦天,联手打造了非常豪华的中国太空家园,我们的家越来越壮大了。

总台记者 劳春燕:从6月5日,三位太空驻留快要满五个月了,最深的感受是什么?

神舟十四号航天员刘洋:我最深的感受是幸福与自豪,十年前,我执行神舟九号任务,进入天宫一号,那是我国的第一个太空实验室,三舱结构。十年后,我们的太空家园变成三舱两船的构型,更加宽敞、更加舒适、更加美好。

神舟十四号航天员蔡旭哲:我最深的感受就是,首次飞行完成了自己个人的首次出舱,领会到了太空的深邃之美,后续会我们会继续精心操作,密切配合完成好后面的飞行任务。

航天员进驻之后将开展哪些工作?

接下来,神舟十四号航天员乘组将围绕梦天实验舱载人环境,建立开展一系列工作。

中国航天员科研训练中心总体室副研究员仲伟巍:首先是把载人环境建立起来,建成组合体三舱联动的这种环境,再次就是把相关的就是组合体的信息系统给建立起来,其次就是我们梦天也上行了很多货包,后续还有一些拆解货包的工作,另外就是整个三舱组合体有一个关系功能的测试,也需要航天员进行后面的配合。

后续天舟五号和神舟十五号任务将实施

后续,神舟十四号航天员乘组将在空间站内,先后迎接天舟五号货运飞船、神舟十五号载人飞船的访问。届时,神舟十四号、十五号两个乘组将完成中国航天史上首次航天员乘组在轨轮换。

空间站载人环境更优化 长期驻留有保障

从神舟九号航天员乘组乘神舟飞船第一次访问在轨航天器,并开展组合体中期驻留飞行,到如今6个月的长期驻留,航天员在轨的工作生活,发生了怎样的改变呢?

空间站载人环境更优化,长期驻留有保障。

神舟九号:非再生生保技术 生活空间有限

2012年6月16日,神舟九号飞船在酒泉卫星发射中心点火发射升空,18日与天宫一号实施自动交会对接,这是中国首次实施载人空间交会对接。同时,也全面验证了目标飞行器保障支持航天员生活工作的功能、性能,以及组合体管理技术。

航天员科研训练中心航天员系统副总设计师刘伟波:神舟九号载人飞行,那个时候使用的还是非再生生保技术。从生活上来讲,那个时候是一些必备的生活设施,我们借用了飞船的一些装备,来实现组合体驻留,比如说我们的饮水、食物、加热、卫生等等,都是借用了轨道舱的设备。

神舟十四号:分区更加明确 便于高效开展工作

从神舟九号为期10天的太空之旅,到神舟十四号航天员6个月的长期驻留,如今,空间站阶段航天员的生活工作分区,更加明确。

航天员科研训练中心航天员系统副总设计师刘伟波:我们空间站上有完备成套的生活设施,睡眠区、卫生区、太空厨房、锻炼区、医监区。便捷的生活是工作的保障,我们在轨的这些生活设施,高效的利用,方便的生活,是他们(航天员)开展高效工作、开展科学研究的基础。

航天员长期驻留空间站,物资供给必不可少。在轨时间超过3个月,仅靠地面补给,已不能满足任务需要。所以,为航天员提供环境控制、生命保障和应急保障等功能的空间站环控生保技术,已成为实现空间站在轨长期运行的关键。

航天员科研训练中心航天员系统副总设计师刘伟波:空间站使用的环控生保技术,属于物化再生式环控生保,就是要实现大气和水的再生循环利用,这样的一个循环,最直接的好处就是降低了物资补给的量,在未来运营中能够显著降低空间站运营成本。

2023年我国第三批航天员将执行任务

据了解,目前,我国第三批航天员正在加紧训练,计划2023年开始执行空间站任务。我国第三批航天员共有17名男航天员,和1名女性航天员入选。此外,我国第四批预备航天员选拔已经启动。第四批将选拔12至14名预备航天员。未来,将有更多航天员进入中国空间站,开展更丰富的工作。